Le déluge de feu Allemand, à Verdun, le 21 février 1916

- L’essentiel

- 1er témoignage

- 2ème témoignage

A 7h15, une avalanche d’acier s’abat sur les positions françaises, au nord et à l’est de Verdun. Les canons crachent à une cadence infernale. Pour mener à bien ce pilonnage, Fakenhayn a prévu de faire tomber, ce jour-là, 1 million d’obus.

Vous sentez votre cœur qui se décroche !

Supporter un bombardement que l’on sait devoir être de courte durée est déjà pénible ; mais comment est-il possible de tenir sous un bombardement sans fin ? Combien démoralisante aussi cette arrivée des obus de gros calibres. D’abord, une détonation paraissant lointaine, c’est le coup de départ ; puis un ronronnement paresseux, qui, progressivement, s’anime ; l’esprit comme fasciné, vous sentez que cet engin est pour vous, vient sur vous.

Le ronron se rapproche toujours; il devient très distinct et progressif ; vous retenez alors votre respiration en vous posant la question : que va-t-il se passer ? le « ronron » se termine; c’est le point de chute, l’éclatement, vous sentez votre cœur qui se décroche.

Je n’avais plus que Dieu !

Sans un seul arrêt, quatre, cinq obus é latent ensemble au même endroit ; la journée entière se passe ainsi. Le sol tremble, les pierres et la terre volent en paquets, dégringolant, heurtant les claies, ricochant, de gros éclats viennent s’enfoncer à quelques centimètres de moi ; j’ai mon sac pour protéger mes jambes, une peau de bique et ma couverture, et je me fais tout petit dans le coin de la cagna. Sans arrêt, d’énormes montagnes de fumée épaisse et noire apparaissent, se tordent, glissent avec une odeur âcre, s’épanouissent, et d’autres les remplacent avec des éclairs d’un rouge sale, écoeurant. Ce sont des 150, des 210, des 250, des 305 autrichiens, des 380; le vacarme est tel qu’on ne peut résister et qu’on s’endort.

Quelle attente ! Comment des hommes peuvent-ils en venir à de pareilles atrocités ! Une balle, ce n’est rien, mais ces explosions, ces secousses, ce bruit qui semble vous arracher le ventre, vous crever les oreilles, vous décrocher le coeur…

Quand il faut marcher, faire quelque chose, se défendre, on s’en moque et l’on a du cœur; mais rester ici, impuissants, immobiles, à attendre la fin de l’agonie, c’est un supplice inimaginable… J’ai prié, prié, me cramponnant à Dieu. Vraiment, je n’avais plus que lui !

Le bombardement sur Verdun le 21 février 1916

Il avait neigé la veille, puis le gel était venu. Une mince carapace brillante recouvrit la neige. On dut, le matin du 21 février, évacuer des hommes pour pieds gelés.

Il avait neigé la veille, puis le gel était venu. Une mince carapace brillante recouvrit la neige. On dut, le matin du 21 février, évacuer des hommes pour pieds gelés.

A 7 h 15, dans le petit jour sale, un bombardement furieux se déchaîna sur 60 kilomètres de front au nord-ouest, au nord et à l’est de Verdun, où les lignes formaient une boucle à 12-15 kilomètres de la ville. Le sol tremblait comme au passage ininterrompu de milliers de trains souterrains ; des volcans de six à douze mètres de large, par milliers, projetaient dans l’espace leurs cônes de terre, de pierraille et d’acier, où voltigeaient des troncs d’arbres fracassés, des rondins d’abris, des morceaux de canons, des débris d’équipements, d’armes et de corps humains ; le nuage des éclatements était si dense que sur ces 60 kilomètres, les Hauts-de-Meuse et la plaine de la Woëvre avaient pris l’apparence d’une fabuleuse région industrielle vomissant la fumée. Au retour de leurs reconnaissances, nos aviateurs disaient n’avoir aperçu, d’un bout à l’autre du front broyé par le canon, qu’une seule flamme continue au ras du sol, tant les batteries allemandes tiraient frénétiquement côte à côte.

Un bombardement jamais vu, jamais entendu, jamais éprouvé !

Tout de suite nos soldats eurent un sentiment de jamais-vu, de jamais-ouï, de jamais-éprouvé. Quand, sept heures plus tard, ce bombardement de fin du monde continuerait toujours, cette impression d’horreur serait plus aiguë encore. Une cadence aussi précipitée, l’intervention de si gros calibres, un tel pullulement de batteries et une pareille durée de canonnade n’avaient pas de précédent.

Et il en était ainsi parce que les Allemands, pour emporter la décision à Verdun, mettaient en jeu une nouvelle tactique, on pourrait dire une nouvelle technique, conforme à leurs orgueilleux principes de guerre industrialisée : ils enlevaient à l’infanterie le rôle principal, qu’elle avait joué depuis le fond des âges, pour le donner à l’artillerie. A cette dernière, il incombait désormais de tailler, dans les positions françaises, des sortes de couloirs où tous les obstacles : réseaux de fils de fer, épaulements, créneaux de tir, tranchées et boyaux, abris et défenseurs, seraient broyés, nivelés ou volatilisés. Les vagues d’assaut n’auraient plus qu’à occuper le terrain ainsi conquis, pendant que le canon reprendrait plus loin ses dévastations victorieuses.

Quant aux éventuels centres de résistance non anéantis dans les intervalles, leurs défenseurs (à supposer qu’ils n’eussent pas tous succombé sous le bombardement dont ils auraient eu leur part) seraient aisément encerclés et neutralisés avant d’être détruits ou réduits à capituler.

En même temps que cette préparation apocalyptique sur les premières positions françaises d’infanterie et d’artillerie, un colossal martèlement s’était déchaîné sur les arrières les plus lointains, la ville de Verdun entre autres à 12 kilomètres au plus près à vol d’oiseau. Les Allemands, pour détraquer notre mécanique guerrière et entraver, sinon empêcher la montée de nos renforts vers les lignes, arrosaient avec d’énormes obus, de façon quasi scientifique, les bourgs, les gares, les ponts, les carrefours, les dépôts de munitions, les places d’armes et même les quartiers généraux.

Des noms à jamais mémorables à Verdun en 1916

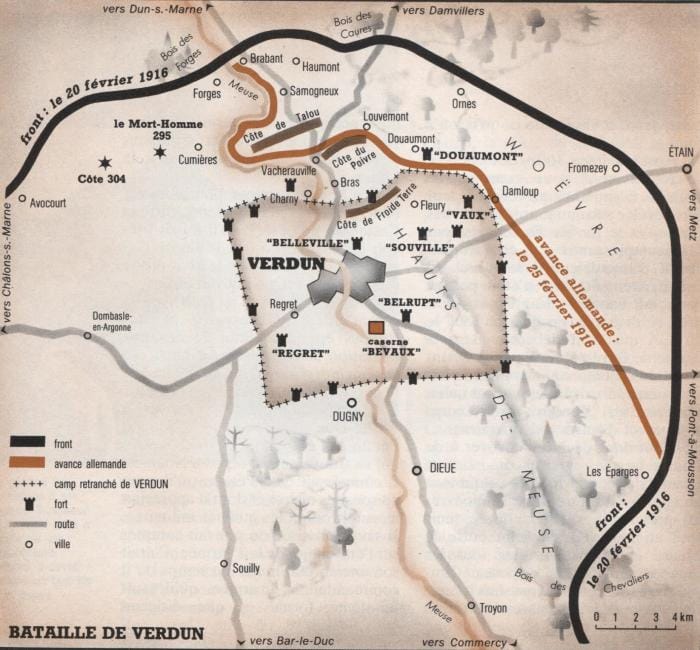

Les quelque 60 kilomètres en arc de cercle sur lesquels le canon allemand écrasait nos lignes et leurs arrières ce 21 février à l’aube, étaient jalonnés d’ouest en est par les positions suivantes, dont les noms resteront à jamais mémorables.

D’abord ce qu’on nomme la rive gauche (la Meuse coupant le champ de bataille de bas en haut de la carte, sur un axe sensiblement sud-nord) ; à savoir les villages d’Avocourt, Malan-court, Bethincourt, Forges, derrière lesquels trois hauteurs donneront lieu, à partir du début de mars, à de sauvages combats : la cote 304, le Mort-Homme, la Côte de l’Oie.

Ensuite la rive droite, où les Allemands tenteront de percer à trois reprises, les 21 février, 23 juin et 11 juillet, sur un secteur de 11 à 12 kilomètres de large au début, rétréci à 4 kilomètres durant l’été. En première ligne, et toujours d’ouest en est, citons Brabant, les bois d’Haumont, des Caures, de Ville et d’Herbebois. Ces positions une fois conquises, les Allemands s’en prendront, en arrière, à la cote 344, aux bois des Fosses et des Caurrières. Plus en arrière encore, ils attaqueront Louvemont, la Côte du Poivre, Thiaumont, Douaumont, Vaux et Damloup. Ayant emporté tout cela, ils atteindront finalement Fleury, Froideterre et Tavannes et ne seront plus alors qu’à 3 kilomètres de Verdun (11 juillet).

Terminons la revue du secteur bombardé par son extrême droite, la Woëvre, depuis Damloup jusqu’aux Eparges.

Le carnage immobile ce 21 février 1916

A 8 heures du matin, soit quarante-cinq minutes après le déclenchement de la préparation d’artillerie sur l’arc de cercle de 60 kilomètres que nous venons de jalonner, de nouvelles et innombrables batteries allemandes vont se démasquer et ouvrir le feu à gauche et à droite de ce champ de bataille, portant l’alerte à 80 kilomètres environ. Cette extension du secteur menacé a pour objet d’accroître l’incertitude de notre commandement, qui, ne pouvant deviner sur quelle partie de ce vaste front se déclenchera l’attaque d’infanterie allemande, doit conséquemment multiplier les hypothèses et les plans et bloquer ses maigres renforts.

Si violent est le tremblement de terre engendré par la canonnade qu’il se propage à près de

200 kilomètres. Près du lac Noir, dans les Vosges, le général Passaga note : « Je perçois nettement par le sol de mon abri un roulement de tambour incessant, ponctué de rapides coups de grosse caisse ».

A cette impression d’un général dans son abri à grande distance, nous allons ajouter celle d’un

fantassin dans la tranchée de première ligne, le caporal Maurice Brassard, du 56e Bataillon de Chasseurs à pied, dans le bois des Caures :

Sur cinq poilus, deux sont enterrés vivants sous leur abri écrasé, deux sont plus ou moins blessés et le cinquième attend…

Ce carnage immobile, où l’ennemi reste totalement invisible, va se poursuivre toute la matinée et l’après-midi ; les tourbillons de neige s’illuminent sans cesse de la fulguration des éclatements de torpilles, d’obus de 77, de 88, de 105, de 130, de 150, de 210, de 305 et de 380… Des milliers de soldats français sont morts ou agonisent ; les survivants, couverts de terre et souvent de sang, font carapace sur le sol gelé et attendent la mort à chaque seconde. Un million d’obus, en ces quelques heures, éclatent dans l’étroit triangle Brabant-Ornes-Verdun.