Les gaz, une arme terrifiante pour les poilus

- L’essentiel

- Témoignage

Les effets du gaz impressionnent. Il pique les yeux, ronge les aisselles, s’immisce partout, souille les aliments, et tue. Les troupes exposées aux vagues de gaz perdent 20 % de leurs hommes. Les rescapés sont aveugles, amputés d’un poumon ou frappés d’insuffisance respiratoire à vie.

Les effets du gaz !

Un médecin de bataillon devait écrire : Nous vîmes avec stupeur accourir vers nous des hordes sans chefs qui fuyaient. Des régiments entiers avaient jeté leurs armes, tournaient le dos à l’ennemi… On çriait « Sauve qui peut ! Nous sommes perdus ! » Des hommes se roulaient à terre, convulsés, toussant, vomissant, crachant le sang. Et une terrible odeur, charriée par le vent, entra dans nos narines. La panique était extrême ; on traînait ces blessés ; des agonisants se jetaient à terre et râlaient ; les fuyards les plus pressés marchaient sur leurs corps… Nous étouffions dans un brouillard de chlore. J’avais trempé d’eau mon mouchoir et le tenais devant ma bouche et mon nez. Je montai sur un talus, autant pour chercher l’air que par curiosité. D’un bout de l’horizon à l’autre, le ciel était opaque, d’un vert étrange et sinistre.

Le premier emploi des gaz provoqua une épouvantable panique

C’est l’armée allemande, il faut heureusement ou malheureusement le reconnaître, qui, comme pour l’aviation de bombardement dès 1914 et pour les V1 et les V2 en 1944, prit l’initiative d’utiliser les gaz de combat : l’effet physique et moral en fut considérable, même une fois la surprise passée. Le premier emploi des gaz, lacrymogènes et suffocants, menant leurs victimes à l’asphyxie, eut lieu dans le saillant d’Ypres, le 22 avril 1915 en fin d’après-midi, et provoqua une épouvantable panique..

Des régiments entiers avaient jeté leurs armes, tournant le dos à l’ennemi… On criait : Sauve qui peut, nous sommes perdus ! Des hommes se roulaient à terre, convulsés, toussant, vomissant, crachant le sang: Et une terrible odeur, charriée par le vent, entra dans nos narines. La panique était extrême ; on traînait des blessés, des agonisants se jetaient à terre et râlaient.

Comme, dans ces conditions, le danger d’une saute de vents renvoyant les vapeurs sur ceux qui les expédiaient, n’était pas exclu, les Allemands firent simultanément usage (et l’artillerie française ne tarda pas à suivre) d’obus explosifs à gaz dont l’enfoncement dans le sol s’accompagnait d’un bruit plus mou.

Il éclate tout près de nous un certain nombre de projectiles dégageant une odeur singulière que nos souvenirs de laboratoire comparèrent à celle de l’éther amylique. A respirer cette odeur, nos faces se congestionnaient, les larmes nous venaient aux yeux, quelques hommes furent pris de vomissements.

Par la suite, les gaz employés ne furent plus seulement asphyxiants, mais vésicants comme l’ypérite, le fameux gaz moutarde.

La défense, chez nous, fut d’abord improvisée, donc rudimentaire. L’alerte aux gaz était donnée par des guetteurs qui actionnaient divers signaux sonores, cloches, gongs, klaxons, sirènes ; de nuit, on employait aussi des fusées lumineuses.

L'émotion provoquée par l'attaque au gaz fut considérable

L’émotion provoquée par l’attaque au gaz fut considérable dans les pays alliés. Ces méthodes allaient incontestablement à l’encontre de la convention de La Haye de 1899, dont l’Allemagne était signataire. Un violent spasme anti-allemand secoua la France et la Grande-Bretagne. Les hommes politiques, ainsi que les militaires, évoquaient la barbarie et l’horreur de ces pratiques, qui, selon eux, n’avaient rien à voir avec l’honneur d’un soldat.

La décision d’user de moyens similaires à titre de représailles fut entérinée par le gouvernement britannique le 4 mai 1915. Le principal écueil auquel étaient confrontés les Britanniques restait celui de la production industrielle de chlore. En effet, il n’existait dans l’ensemble de l’empire que deux usines en produisant. On décida cependant de destiner immédiatement l’intégralité de leurs productions à un usage militaire. Au début du mois de septembre 1915, 6 000 cylindres contenant 180 tonnes de chlore étaient stockés à proximité du front.

Du côté français, la réaction fut tout aussi prompte. Dès le 4 mai eut lieu le premier essai de nappe gazeuse au chlore. Le ministère de la Guerre décida la création, le 18 juin 1915, d’une Direction du matériel chimique de guerre. Le 20 juillet, sur proposition du GQG, le colonel Ozil fut nommé à la tête de cette direction. En France, on réalisa très tôt que l’avenir de la guerre chimique se situait dans l’artillerie. Dès le mois de mai 1915, des expériences suivies eurent lieu quotidiennement au Polygone de Vincennes sur diverses substances comme agents asphyxiants et lacrymogènes dont l’emploi paraissait possible dans des projectiles. Au mois d’août, Joffre donna son accord pour la production de 50 000 obus de 75 mm emplis d’un lacrymogène, le tétrachlorosulfure de carbone. Leur utilisation sur le front, malgré des essais prometteurs, se révéla totalement inefficace.

Ainsi, en quelques mojs, et à l’encontre de toutes les prévisions des experts allemands, les Alliés étaient en mesure de répondre aux initiatives chimiques de l’ennemi. En raison des difficultés industrielles rencontrées par la France, c’est la Grande-Bretagne qui, le 25 septembre 1915, près de Loos, allait mener la première véritable offensive chimique alliée. La panique provoquée par le gaz fut analogue à celle que l’on avait observée le 22 avril à Ypres. Les fantassins allemands, dont un grand nombre ne possédait pas de protection efficace, étaient impuissants et désemparés face au nuage délétère. Les pertes furent considérables. Malgré tout, la troisième ligne allemande stoppa la progression des fantassins britanniques.

L’immense espoir suscité par les gaz s’était évanoui. Dès 1916, les progrès des protections respiratoires cantonnèrent les nuées dérivantes à une utilisation plus psychologique que réellement offensive. Aussi, si la technique des nuages gazeux dérivants survécut jusqu’à la fin de la guerre, la fréquence des attaques diminua progressivement à partir de la fin 1916.

Une virtuosité démoniaque dans l'emploi des gaz

Les belligérants ne tardèrent pas à atteindre une virtuosité démoniaque dans l’emploi de l’arme chimique. En 1917, on utilisait couramment un panachage d’obus, remplis de substances diverses de plus en plus actives. On avait renoncé à l’émission de nappes en raison de la longueur des préparatifs et du caprice des vents. Les projectiles à « croix verte » faisaient appel à des suffocants comme le phosgène ou la palite, furent employés pour la première fois à Verdun. 100 000 de ces obus furent tirés au cours d’un seul bombardement. Les obus à croix jaune », à base d’arsines, provoquaient de violentes nausées et obligeaient l’homme à retirer son masque, ce qui le rendait vulnérable aux suffocants. Enfin, le gaz moutarde baptisé ypérite par les Français, qui l’utilisèrent après les Allemands devant Ypres, brûlait toutes les parties du corps exposées ,à l’air libre, provoquait des cécités temporaires ou définitives. Ce gaz, d’une action efficace à très faible dose, dégageait peu d’odeur, produisait une action retardée de l’ordre de six ou sept heures et persistait sur le terrain pendant plusieurs jours.

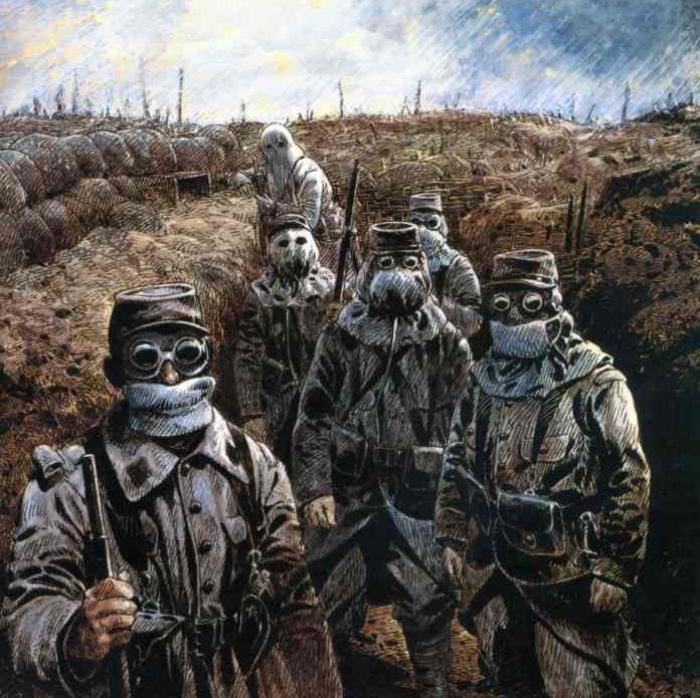

Le groin de cochon, une protection insuffisante contre le gaz

Compresses enfermées dans des sachets qu’il fallait s’attacher devant la bouche par deux cordons et qui, avec des lunettes de chauffeur, dont le mica se dessertissait souvent, constituèrent la première protection individuelle. Des compresses différentes, qui devaient prémunir contre les différents gaz utilisés par l’ennemi (surtout à base de chlore et de brome), furent étudiées et utilisées de l’été 1915 à la fin de 1917. On distribua ensuite (octobre 1915) une boîte parallélépipédique, enfermant une sorte de cagoule munie de deux viseurs en cellophane et un tampon « où se fourrer le nez », qui réunissait plusieurs des substances employées dans les compresses différentes.

Le masque à gaz, dit « groin de cochon », fait d’une seule pièce et enfermé dans une boîte cylindrique, remplaça ensuite cet ensemble rudimentaire. Mais le masque, qui restait difficile à supporter, n’empêchait pas le porteur de larmoyer, ce qui brouillait les lunettes, ni les gaz de pénétrer, surtout lorsque la barbe laissait subsister des interstices. Aussi le port de la barbe disparut-il très vite.

Le masque eût-il été pleinement efficace qu’il eût été sans effet sur les brûlures provoquées par le seul contact du sol ou des herbes, dans un terrain contaminé plusieurs jours auparavant par les obus à ypérite et que rien ne distinguait. Brûlures aux mains et aux jambes, et bien souvent aux parties, quand les soldats allaient satisfaire leurs besoins aux alentours des tranchées ou des campements.

Quant aux malheureux gazés par intoxication profonde, c’est par milliers qu’ils traînèrent leurs poumons rongés dans les hôpitaux, pour mener le restant de leurs jours une misérable vie d’asthmatiques, quand ils ne fournissaient pas un terrain tout préparé aux attaques de la tuberculose.

Le saviez-vous ?

Guerre chimique

En quatre ans, 10 000 poilus meurent asphyxiés, contre 329 000 tombés pour les seuls mois d’août et septembre 1914

Le saviez-vous ?

Guerre chimique

En quatre ans, 10 000 poilus meurent asphyxiés, contre 329 000 tombés pour les seuls mois d’août et septembre 1914