Récompenses et sanctions du poilu en 1914-1918

- L’essentiel

Croix de guerre d’un côté, croix de fer de l’autre, les récompenses, rares et dures à conquérir, étaient toute la fierté des soldats. La discipline du front n’était plus celle de la garnison. Mais il y avait une règle absolue : entre les relèves un soldat ne pouvait quitter les tranchées que blessé.

Avec l'avancement, plus de barda et plus de corvées

Au milieu des occupations imposées, ou libres, des imprévus, sous forme de récompenses ou de sanctions, venaient parfois agiter le cours quasi régulier de la vie des tranchées. Les récompenses devaient distinguer les vertus qu’il importait de magnifier : courage et orgueil du courage. Quelles étaient-elles ?

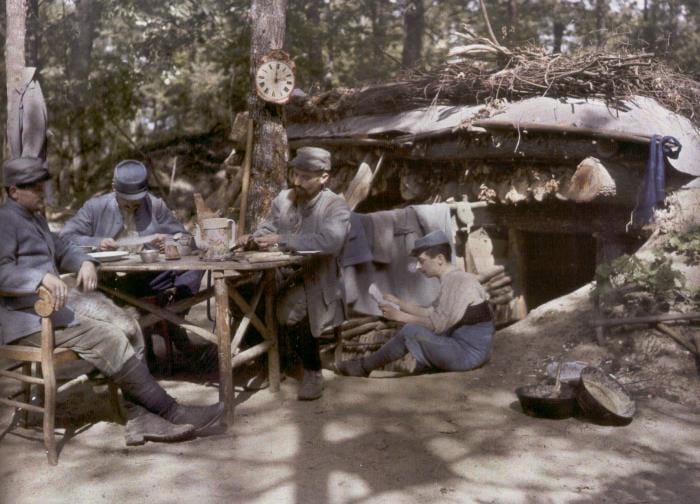

Il y avait d’abord l’avancement, que les pertes rendaient rapide, et pour cela même peu soumis aux règles ordinaires. Le galon de caporal ou de sergent ne dépendait que du commandant de compagnie. Mais le choix en était tout autant dicté par le sentiment des soldats, qualifiés pour reconnaître, parmi eux, le plus digne de devenir leur chef. On devenait sous-officier supérieur, sergent-major, adjudant, adjudant-chef, sur décision du colonel, qui soumettait, pour la forme, aux échelons supérieurs, les promotions des officiers subalternes comme le passage d’un grade de sous-officier à celui de sous-lieutenant. La plupart des promus étaient des réservistes, les anciens adjudants d’active l’ayant presque tous été dans les premiers mois de la guerre. Devenu officier, plus de « barda » à porter, plus de corvées, augmentation relative du confort (surtout au repos, où l’officier disposait généralement d’un lit) parfois de la sécurité, grâce au renforcement des abris servant de P.C., différences de tenue (le drap d’officier, le képi fantaisie, les gants de peau) et d’équipement, changement de milieu avec les repas pris en popote, ce qui soulageait les uns, mais gênait les autres. L’augmentation de solde n’était pas négligeable ni pour des pères de famille qui pouvaient alors envoyer des mandats chez eux au lieu d’en recevoir, ni pour des jeunes gens, passés de leur vie modeste d’employé ou d’étudiant à des possibilités presque fastueuses : chaque mois, plusieurs centaines de francs, vite dilapidés durant la permission ou en « bamboche » dans quelque ville de l’arrière.

Les simples soldats, qui ne touchaient en temps de paix qu’un prêt d’un sou par jour, le « sou du soldat », reçurent, par une largesse du Parlement, vingt-cinq centimes, le paquet de tabac en coûtant alors quarante. Un sergent touchait 60 francs par mois et était nourri comme une bonne à tout faire (laquelle gagnait alors 20 francs en moyenne).

Citations et croix de guerre

On avait vite compris que, dans la monotonie des tranchées, une certaine émulation était utile, que la vanité naturelle du Français, même soldat, se satisferait de distinctions visibles. De là, les brisques : un chevron sur la manche gauche pour chaque période de six mois passée dans une unité combattante, un sur la manche droite pour chaque blessure. De là, surtout, la création de la croix de il guerre. Il existait déjà des citations à l’ordre de l’armée, qui étaient lues dans les unités, mais ne se traduisaient par aucune marque extérieure. La croix de guerre date de la loi du 8 avril 1915, proposée par le député Bonnefous et rapportée par le commandant Driant, député de Nancy, connu comme écrivain militaire d’anticipation sous le nom de capitaine Danrit. Maurice Barrès avait demandé, dès le27 novembre 1914, de commémorer les citations individuelles par quelque chose d’analogue à la croix de fer allemande, qui existait depuis 1870.

Le ruban de la croix de guerre, vert liséré de 5 filets rouges, était celui de la médaille de Sainte-Hélène, attribuée par Napoléon, lors de son abdication définitive, aux survivants de la Grande Armée. La croix, à l’effigie de la République, était de bronze florentin, du module de 37 millimètres ; ses quatre branches étaient séparées par deux épées entrecroisées . Chacune des citations, accordées d’abord au compte-gouttes, orna le ruban de la croix de guerre, soit d’un clou, c’est-à-dire d’une étoile de bronze, d’argent ou d’or, soit d’une palme, suivant qu’il s’agissait de l’ordre du jour du régiment, de la brigade, de la division, du corps d’armée ou de l’armée.

Les citations pouvaient aussi être attribuées collectivement à toute une unité : quand elle en avait obtenu au moins deux, les soldats qui la composaient portaient à l’épaule la fourragère, tresse de coton terminée par une aiguillette, aux couleurs de la croix de guerre (2 et 3 citations), de la médaille militaire (4 et 5), de la Légion d’honneur (6 et 7). Pour le régiment d’infanterie coloniale du Maroc, le célèbre R.I.C.M., qui fournit l’effort principal pour la reprise de Douaumont, et le régiment de marche de la Légion étrangère, titulaires d’au moins 8 citations, il fallut inventer la double fourragère. La 14e Division, dont chacun des 4 régiments d’infanterie avait obtenu la fourragère, fut appelée la division des as, chacun d’eux ayant choisi pour insigne un des as du jeu de cartes. Son régiment d’artillerie divisionnaire, quand il reçut à son tour la fourragère, devint le joker.

Les sanctions, contrepartie des récompenses

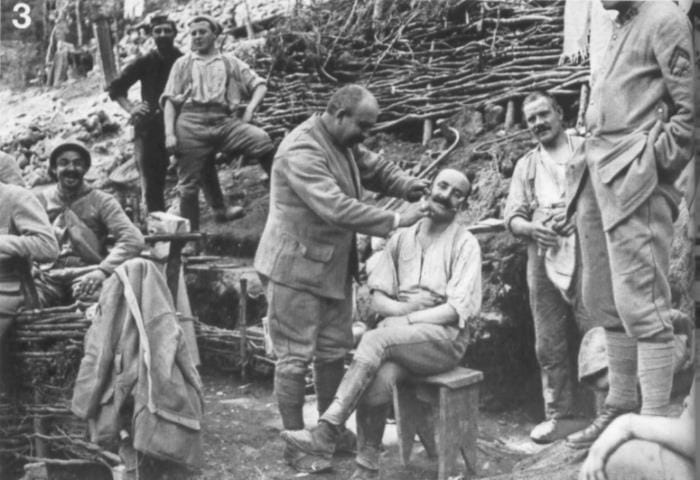

Les sanctions étaient-elles, au front, la contrepartie des récompenses ? Que la discipline ait dû y perdre la rigueur de la caserne, c’est une évidence : les combattants sont disséminés, donc soustraits matériellement à l’autorité des chefs ; la somme des fatigues, des souffrances endurées et des efforts exigés ne permet à ceux-ci d’exercer leur autorité qu’avec beaucoup de modération. D’ailleurs, l’assemblage de soldats, qui se conduisaient comme des civils mobilisés, et d’officiers de réserve, qui n’étaient que des chefs improvisés, n’existait qu’enfonction de la guerre.

Pas plus que les officiers, dans leur immense majorité, ne cherchaient à appliquer une discipline de tous les instants, notamment sur les questions de tenue, le soldat n’en admettait l’immixtion dans l’organisation de sa vie quotidienne.

Les autres sanctions, portées au rapport, n’avaient pas de portée pratique. Qu’était-ce pour un ivrogne ayant fait du scandale au cantonnement, d’être enfermé dans une cave gardée par une sentinelle compatissante ? La prison était toujours protocolaire et platonique. Car aucune aggravation de peine ne pouvait être apportée à la vie que menaient les poilus, attendu que leur service quotidien aurait été taxé de barbarie inhumaine s’il avait été la conséquence d’une condamnation. Sans doute les conseils de guerre divisionnaires fonctionnaient-ils épisodiquement à l’école du bourg pour des délits mineurs : un viol, un outrage à un supérieur (et, dans beaucoup de cas, on passait l’éponge). Mais l’exécution des peines de prison ou de travaux publics était remise après la guerre ; parfois cependant elles conduisaient à l’envoi dans les compagnies disciplinaires ; le plus souvent, on se contentait d’un changement de régiment et de la perte du grade, s’il s’agissait d’un sous-officier. Une citation ultérieure annulait d’ailleurs la condamnation et réhabilitait le condamné.