Le sac de Nankin est un crime de guerre japonais

- L’essentiel

Alors que la guerre n’est pas encore déclarée, l’occupation japonaise d’une partie de la Chine vire au massacre. Le 13 décembre 1937, l’armée impériale entre dans Nankin, alors capitale chinoise. Le mois et demi d’atrocités qui va suivre annonce la brutalité du conflit Asie-Pacifique.

La situation avant le massacre de Nankin

Le Japon et la Chine sont en guerre (non déclarée) depuis quelques mois. Un incident mineur et non prémédité (l’incident du pont Marco-Polo) près de Pékin a mis le feu aux poudres le 7 juillet 1937. Il conduit, en quelques semaines, à une immense guerre de huit ans, terriblement meurtrière: une quinzaine de millions de morts militaires et civils chinois, 400 000 japonais. Pour Jiang Jieshi, président de la République de Chine, il s’agit de donner un coup d’arrêt à la politique japonaise de mise sous tutelle de son pays; ainsi que d’imposer son pouvoir dans les provinces périphériques, en particulier au nord, où les cliques militaires locales disposent d’une autonomie de fait. Il pense (faux calcul) pouvoir impliquer l’Union soviétique dans le conflit, ce qui compenserait l’infériorité criante des troupes et, plus encore, de l’armement chinois.

Du côté japonais, on se résout, dès la fin juillet, à une offensive de grande ampleur, de manière à prendre de vitesse toute intervention soviétique et à porter des coups décisifs qui amèneraient Jiang à la soumission. Mais il n’y a pas, côté nippon, volonté de conquête ou de colonisation proprement dite.

Dans ce contexte, se lancer sur Nankin s’impose aux généraux japonais, puisque c’est alors la capitale chinoise. Jiang, qui avait dès juillet perdu Pékin et Tientsin, a lui-même cru judicieux de porter en août la guerre en Chine centrale, en attaquant les positions japonaises à Shanghai. À l’issue de ce qui sera la plus grande bataille du conflit, l’armée japonaise reste en novembre 1937 maîtresse du terrain, tout en infligeant d’énormes pertes [sans doute 200000 hommes) aux meilleures troupes chinoises.

Les vaincus se replient sur Nankin, 250 km vers l’ouest, poursuivis par tes forces nippones. Jiang a donné l’ordre d’y résister coûte que coûte mais les Chinois démoralisés, enfermés dans les murailles d’une ville aux trois quarts ceinte par le fleuve Yangzi Jiang, ne tiennent que cinq jours. Les consignes contradictoires et te départ précipité des administrations gouvernementales vers la capitale provisoire de Wuhan provoquent une terrible panique, qui interdit toute défense organisée. Cela conduit à un premier carnage: des milliers de soldats périssent en tentant de traverser te large fleuve, mitraillés par ta flottille japonaise ou noyés dans tes eaux glacées. Le 13 décembre, les Japonais entrent dans Nankin. S’appuyant sur l’absence de déclaration de guerre (elle n’interviendra que le 9 décembre 1941 !) ainsi que sur le refus des défenseurs d’accepter la reddition proposée, ils sont décidés à se montrer impitoyables. Il s’agit pour eux de briser par ta terreur toute volonté de résistance dans l’ensemble du pays.

De la reddition à l'extermination des soldats chinois

Dès l’entrée des troupes japonaises dans Nankin, les habitants encore présents, et les milliers de réfugiés d’autres localités avec eux pris dans la nasse furent emportés dans un maelström d’exactions diverses, qui faisaient régner une atmosphère d’insécurité totale et permanente, que ce soit pour les biens, pour l’intégrité physique ou pour la vie.

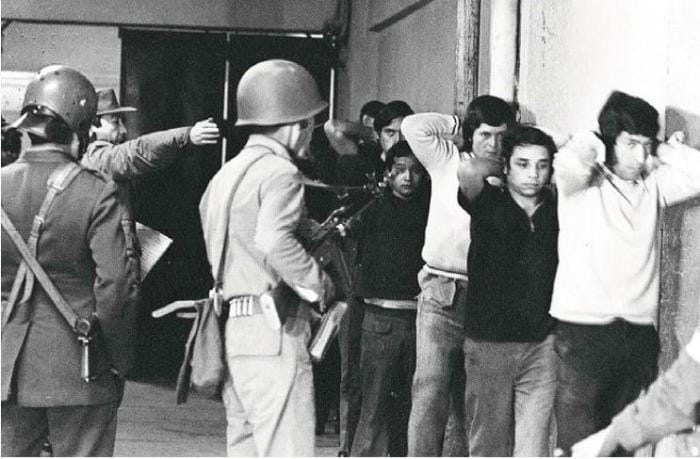

La plupart des soldats s’étaient rendus sans opposer de résistance, souvent par unités entières, le 13 décembre et les jours suivants. Assez nombreux aussi furent ceux qui désertèrent en endossant l’habit civil, et en tâchant de se fondre au sein des réfugiés. La propagande japonaise (et jusqu’à aujourd’hui les révisionnistes) ont beaucoup insisté sur cette « déloyauté » des soldats chinois, qui aurait en retour suscité des héritiers des samouraïs une vertueuse indignation. Mais il faut bien constater que le sort de ceux qui crurent bon de se fier au droit de la guerre fut exactement le même que celui de ceux qui se méfiaient. Ce fut donc le comportement exorbitant des Japonais qui provoqua les transgressions chinoises, non l’inverse… Même des blessés des hôpitaux furent raflés, brutalisés, entravés sans ménagement et enlevés. Tous, en tout cas, furent promptement rassemblés en groupes de plusieurs centaines ou plusieurs milliers, amenés en bon ordre, sans discrétion particulière, vers des esplanades préparées à l’avance. Là, horrifiés, ils se virent soumis au tir croisé de mitrailleuses, puis achevés si besoin était au pistolet, quand la baïonnette systématiquement enfoncée dans les corps révélait un souffle de vie.

De plus petits groupes étaient décapités au sabre ou transpercés à la baïonnette. Cela prenait plus longtemps, même si c’était plus exaltant pour les bourreaux. Cela laissait encore moins de chances de survie, comme le constate un journaliste nippon :

« Alors que je revenais vers la porte Zhongshan, je vis, pour la première fois, un massacre aussi incroyable que brutal. Au sommet de la muraille, haute d’environ 25 m, les prisonniers encerclés formaient une ligne. Ils étaient percés de baïonnettes puis étaient précipités en bas de la muraille. Nombre de soldats japonais astiquaient leurs baïonnettes, poussaient pour eux-mêmes un grand cri, et enfonçaient leur engin dans la poitrine ou le dos des prisonniers. »

Que faire des monceaux de cadavres ? On les jeta parfois au fleuve, mais c’était une lourde tâche. Par conséquent, sur les sites des principales tueries, les corps furent arrosés de gazoline, et sommairement brûlés (même à ce stade il y eut des survivants). Quelques épisodes furent plus baroques, comme ces wagons de marchandises remplis de prisonniers apparemment lancés dans le Yangzi. Mais, comme toujours dans les massacres de cette envergure, c’est la grisaille qui domine, avec une sorte d’effroyable routine. Du vite fait, (assez) mal fait : les héros étaient fatigués, et ils avaient froid.

Des soldats japonais livrés à eux mêmes

Entrés dans Nankin le 13 décembre, les soldats japonais pillent, violent et tuent sans qu’à aucun moment leur commandement, et en particulier le prince Asaka, oncle de l’empereur du Japon et général en chef des troupes nippones, cherche à limiter leurs débordements. Les pires tortures sont ainsi accomplies sur les Chinois, sans que les officiers de l’armée occupante trouvent à y redire. La population civile (femmes, enfants, vieillards) est sauvagement massacrée, au même titre, bien sûr, que les rares militaires qui demeuraient encore dans la ville.

Après quelques jours de cette tuerie, les artères de la ville sont jonchées de monceaux de cadavres (43 000 selon la Croix-Rouge chinoise), que le climat de violences empêche de retirer pour les incinérer, engendrant des risques d’épidémies.

Des témoins, après la guerre, ont évoqué outre le caractère massif des exactions, la variété et le raffinement des supplices que les Japonais faisaient subir à leurs victimes. Des milliers d’hommes fusillés collectivement, des passants arrêtés dans la rue et immédiatement assassinés, d’autres enlevés dans leurs maisons et noyés dans le Yangzi Iiang et tout cela ne suffit pas, en effet. Les militaires savent inventer de nouveaux procédés : ils font déshabiller les Chinois puis les laissent mourir de froid, les obligent à boire du kérosène ou bien les éventrent avec leur baïonnette…

D’autres témoins racontent, après coup, les allées et venues des bandes de soldats ivres, qui se divertissent en mettant le feu à tout ce qui leur tombe sous la main : échoppes, églises, ambassades, maisons individuelles, et même, apparemment, des magasins allemands arborant la croix gammée or, le IIIe Reich est un allié du Japon.

Le massacre des civils à Nankin par les soldats japonais

À partir du 20 décembre 1937 environ, les atrocités à l’encontre des civils, commencées simultanément, passent sur le devant de la scène. Les seules à être planifiées touchent les jeunes hommes (entre 15 et 44 ans), tous accusés d »être des soldats ayant tenté de se fondre dans la population. Ceux sur lesquels on peut mettre la main et qui ne parviennent pas à se justifier sont généralement fusillés, en groupe eux aussi. De nombreux autres Nankinois des deux sexes et de tous âges trouvent aussi la mort, de manière assez constante sur la période, mais cette fois sans caractère systématique, sous la forme de meurtres individuels, au gré des patrouilles et des maraudages nippons.

Les témoignages abondent de Chinois abattus parce qu’ils s’enfuient ou juste pour s’amuser. Nombreux sont les assassinats motivés par le pillage, plus nombreux encore ceux accompagnant les viols, surtout quand des parents ou voisins de la femme agressée tentent de s’y opposer.

Les multiples témoignages sur ces terribles journées donnent le tournis, et offrent d’abord l’image d’atrocités tous azimuts, sans logique ni projet autre qu’une terrorisation totale de la population dans son ensemble. Qu’on examine, parmi bien d’autres exemples possibles, un fragment du journal du révérend américain John G. Magee, président de la section de Nankin de la Croix-Rouge, à la date du 22 décembre :

« Quels spectacles j’ai vus aujourd’hui à l’hôpital de la tour du Tambour ! Le cadavre d’un petit garçon, âgé de sept ans, dont l’abdomen avait été transpercé quatre ou cinq fois à la baïonnette, et que nous ne parvînmes pas à sauver. À nouveau une femme, de dix-neuf ans, enceinte de six mois (de son premier enfant) et qui résista à son viol. Elle fut poignardée environ sept fois au visage et huit fois aux jambes, et elle a aussi une entaille profonde d’environ 5 cm à l’abdomen. C’est elle qui lui fit perdre son bébé. On la sauvera.

J’ai vu une petite fille de dix ans qui regardait l’entrée des soldats japonais avec son père et sa mère près d’un abri dans notre Zone refuge. Les militaires tuèrent ses parents et lui infligèrent une horrible blessure au coude qui l’estropiera à vie. Une autre femme, employée par l’International Export Company, était dans une maison de Hsiakwan quand les soldats entrèrent. Ils tuèrent tous les autres occupants, sans raison, et lui donnèrent au cou un terrible coup de baïonnette, probablement dans l’intention de la tuer. L’incroyable est qu’elle soit toujours en vie, quoique le Dr Wilson dise qu’elle ne pourra plus se servir d’une jambe et d’un bras (elle est morte ensuite). Un autre, un paysan, fut entraîné avec beaucoup d’autres, et abattu à la mitrailleuse comme tant de milliers de civils le furent, mais il ne mourut pas. Le docteur me dit cependant hier qu’il ne survivrait pas.»