La démocraties à Athènes

- L’essentiel

- Dates clés

Démocratie, raffinée et subtile, la cité d’Athènes, à l’apogée de son âge d’or, affiche une organisation tout à fait originale et moderne pour l’époque.

800 – Athènes est fondée par réunion de plusieurs villages, d’où le pluriel du nom. Thésée, le premier roi, unifie l’Attique tout entière.

750 – Fin de la monarchie. Le gouvernement de la cité est confié aux archontes, membres de l’aristocratie, qui sont élus pour dix ans.

650 – Prise du pouvoir par les tyrans, qui dirigent avec l’appui du peuple. La tyrannie s’oppose à l’aristocratie.

594 – Réformes de Solon. Il abolit les dettes, retire aux créanciers le droit de réduire en esclavage les débiteurs. Il démocratise la loi qui sera désormais la même pour tous, et crée quatre classes de citoyens d’après leurs revenus.

561 – Coup d’État de Pisistrate, chef du parti populaire. Il respecte les lois de Solon, se concilie le peuple de la campagne par des avances d’argent, celui de la ville par le développement du commerce. Il fait mettre par écrit les poèmes homériques.

507 – Clisthène réorganise les magistratures et divise le territoire en 100 dèmes, groupés en 10 tribus.

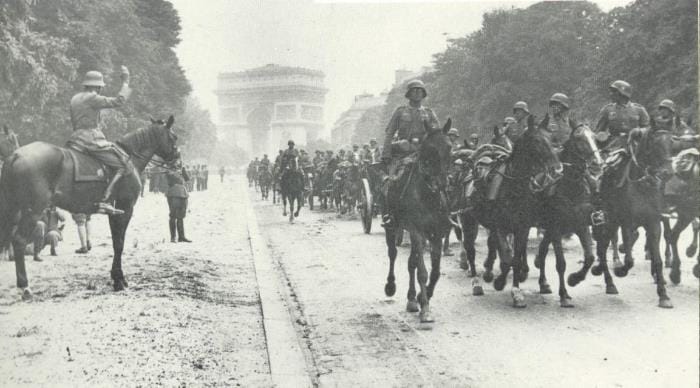

490 – Miltiade défait les Perses à la bataille de Marathon.

480 – Thémistocle écrase la flotte perse à Salamine. Il fait bâtir les Longs Murs entre Athènes et le port du Pirée.

La démocratie à Athènes

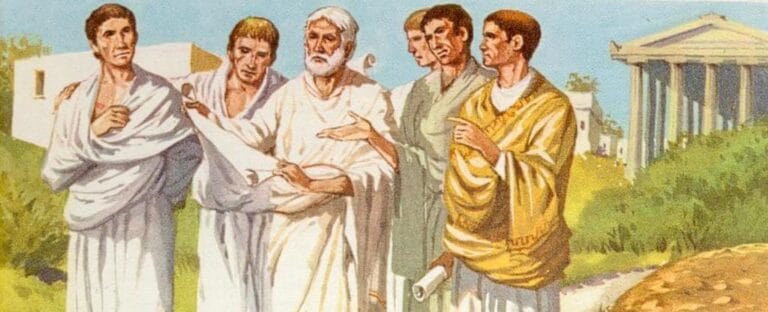

On fait débuter l’ère de la démocratie athénienne en 508 av. J.-C. C’est la réforme de Clisthène – aristocrate éclairé de la famille des Alcméonides – qui amorce véritablement la période dite classique, celle de l’âge d’or athénien.

L’organe suprême de la souveraineté populaire est l’Ecclesia ou assemblée du peuple qui rassemble tous les citoyens âgés de 18 ans au moins, sans restriction de naissance ou de fortune. Les projets de loi sont sur proposition d’un magistrat ou d’un citoyen, dans un premier temps, examinés et votés par un conseil de 500 membres, la Boulé, formé des représentants de tous les Dèmes (équivalent aux communes) de l’Attique, puis présentés devant les citoyens de l’Ecclésia. Le Dyne, nouveau découpage territorial mis en place par Clisthène, est la clé de voûte du nouveau système démocratique.

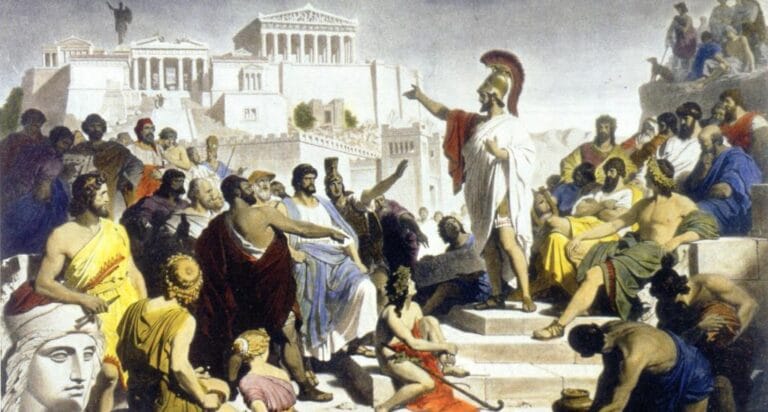

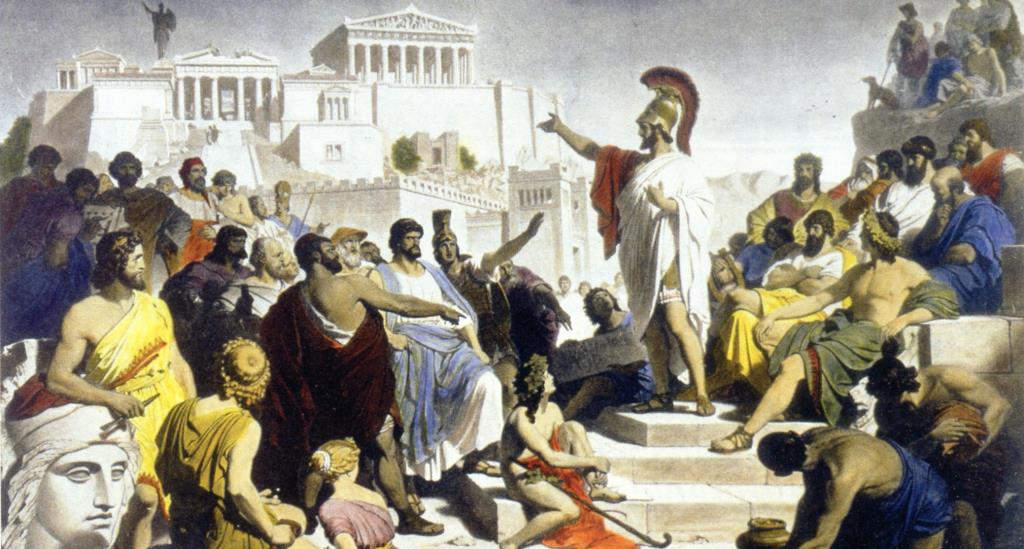

La démocratie est directe

Les réunions de l ‘Ecclésia ont lieu sur la colline du Pnyx, face à l’Acropole. Le vote s’effectue à main-levée. L’Ecclésia se prononce sur tous les aspects de la vie politique. Elle élit ou confirme dans leurs charges les magistrats qui doivent rendre compte de leur action ; ils peuvent être démis à tout moment. Pour ce qui est de la politique étrangère, l’assemblée décide de la consolidation des alliances, de la déclaration de guerre et, si la situation l’exige, d’une contribution spéciale (cisphora) dans le domaine militaire.

Les réunions de l ‘Ecclésia ont lieu sur la colline du Pnyx, face à l’Acropole. Le vote s’effectue à main-levée. L’Ecclésia se prononce sur tous les aspects de la vie politique. Elle élit ou confirme dans leurs charges les magistrats qui doivent rendre compte de leur action ; ils peuvent être démis à tout moment. Pour ce qui est de la politique étrangère, l’assemblée décide de la consolidation des alliances, de la déclaration de guerre et, si la situation l’exige, d’une contribution spéciale (cisphora) dans le domaine militaire.

Les magistratures principales, qui consacrent l’éclatement de l’ancien pouvoir royal, sont l’archontat (domaine religieux et judiciaire) et la stratégie (domaine militaire). Néanmoins, les stratèges, fort de leur succès et du prestige qu’ils en retirent deviennent progressivement les véritables dirigeants de la société athénienne. Périclès en est le meilleur exemple. Elu plusieurs fois stratège entre 454 et 444 av. J.-C., puis reconduit annuellement dans ses fonctions jusqu’à sa mort en 429, il incarne l’âge d’or de la démocratie athénienne.

Si chaque citoyen athénien fait naturellement partie de l »Ecclesia, l’accès à la magistrature n’est pas l’apanage de tous. La répartition en classes censitaires perdure. Quatre classes, les Pentacosiomedimnes, Hippeis, Zeugites et Thètes, ont été définies selon la récolte en blé, puis en drachmes. Toutefois, le système n’est pas fermé ; au Ve siècle l’enrichissement par les échanges fait diminuer le pourcentage des Thètes et des Zeugites. Avec l’avènement de Périclès, une nouvelle institution, la mistophorie ou rémunération des fonctions publiques voit le jour. Elle permet à tous les citoyens, quelle que soit leur fortune, de participer au maniement des affaires publiques. Mais la charge de stratège, non rétribuée par un salaire, reste briguée par les plus aisés.

La société athénienne

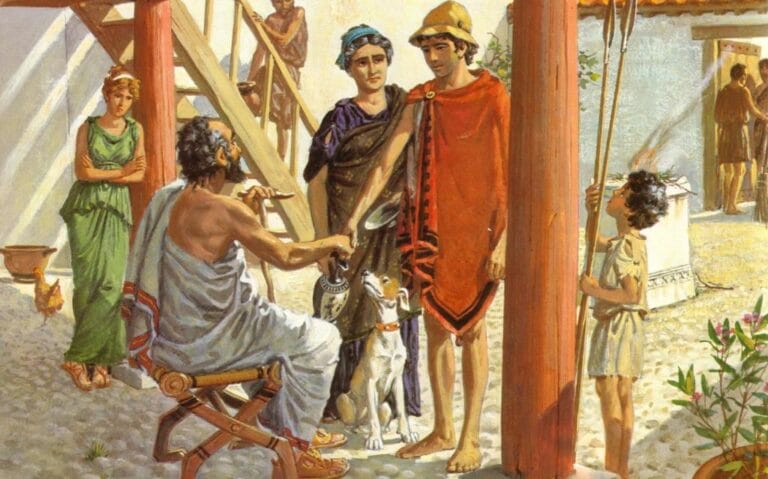

La société athénienne est composée de citoyens, de métèques et d’esclaves.

La société athénienne est composée de citoyens, de métèques et d’esclaves.

Les citoyens : de père athénien, âgés de 18 ans au moins, ils sont seuls à avoir accès à la propriété. Acquérir, posséder ou aliéner un bien foncier reste leur apanage exclusif. On distingue les petits propriétaires des grands propriétaires. Ces derniers vivent du produit et des revenus de leurs terres qu’ils gèrent soit directement, soit par l’intermédiaire de la main d’oeuvre servile, les esclaves, (qu’ils possèdent par héritage ou par rachat). Après la réforme de Solon, consécutive à une crise sociale particulièrement aiguë, qui abolit l’esclavage pour dettes (le petit paysan endetté pouvait être réduit à l’esclavage), les dirigeants successifs accélèrent le mouvement mis en place et favorisent la constitution d’une classe moyenne de petits propriétaires.

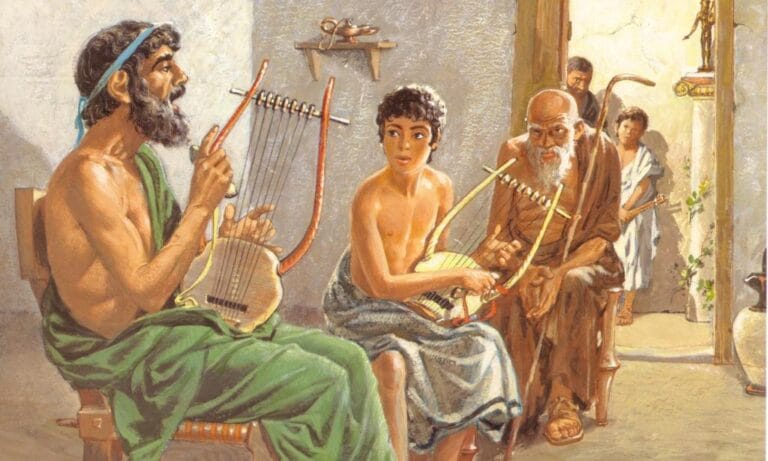

Les métèques : ils n’ont pas le statut de citoyen, mais sont néanmoins considérés comme hommes libres. En général d’origine grecque, plus rarement d’origine asiatique, certains sont d’anciens esclaves affranchis. Ils résident à Athènes, payent une taxe spéciale le Métoikion, accomplissent le service militaire. On peut faire appel à eux en temps de guerre. N’ayant pas accès aux droits politiques, ni à la propriété foncière, ils se consacrent principalement au négoce comme armateurs ; à l’artisanat avec la céramique ou la métallurgie, mais aussi à la médecine (Hippocrate) ou à la philosophie (Georgias) ou encore comme prêteurs ; Ils tiennent une place essentielle dans la vie économique et culturelle de la cité.

Les esclaves : ce sont les vaincus, capturés pendant les guerres. Présents dans toutes les civilisations de l’antiquité ; Athènes ne fait pas l’exception. Ils seront néanmoins protégés par la loi contre les mauvais traitements et auront la possibilité d’être affranchis. A Athènes coexistent deux types d’esclaves :

-l’esclave privé qui appartient à un particulier ( principalement dans l’agriculture). Il exécute les besognes des citoyens qui se consacrent à la vie publique.

-L’esclave public qui est propriété de l’état, au service de travaux collectifs (entretien de la voirie, etc.)

L’esclave privé ou public, s’il est affranchi, devient métèque et bénéficie alors de son nouveau statut.