La Nation en armes en 1914

- L’essentiel

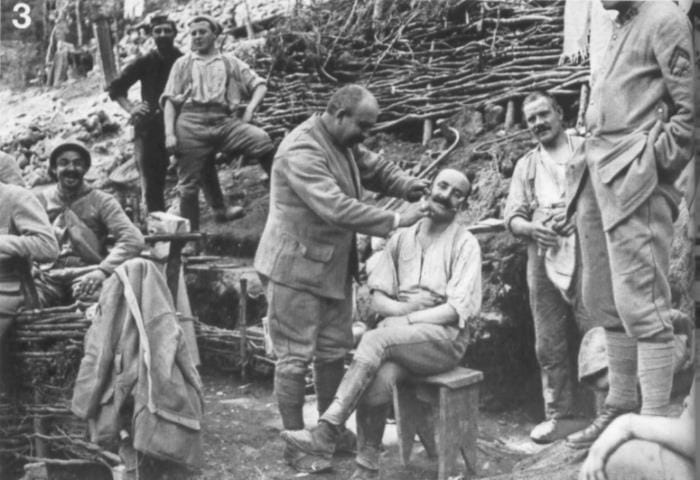

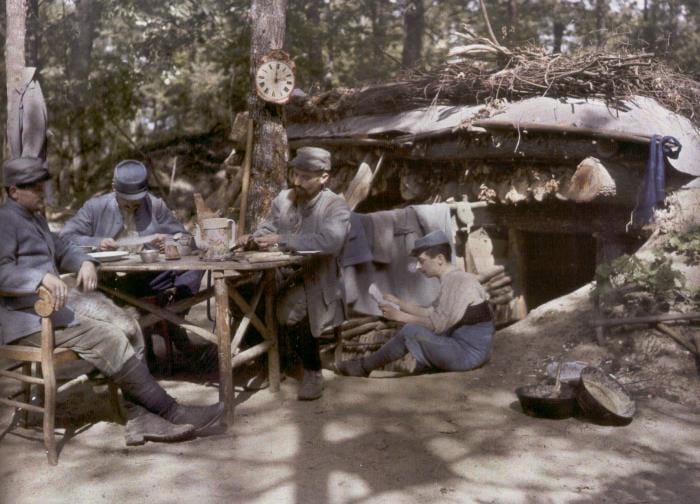

Entre ces millions de combattants de tous âges, de tous métiers, de toutes origines, il est nécessaire de tenir compte des principales différences, avant de décrire ce qui fut, en quelque sorte, la moyenne de leurs vies quotidiennes.

Les trois quarts des poilus étaient des paysans en 1914

De quels milieux les poilus étaient-ils issus en 1914 ? Le service obligatoire nous oblige à répondre : de tous. L’armée reflétait alors la composition de la nation elle-même : c’était la nation en armes. La masse militarisée absorbait aussi bien les paysans que les ouvriers, les artisans, les employés, les fonctionnaires, les membres de carrières libérales.

Mais, très vite, les nécessités de la défense nationale, surtout celle des fabrications de guerre, auxquelles les femmes, même devenues tourneuses d’obus, ne pouvaient suffire, obligèrent à rappeler quantité de spécialistes en affectation spéciale (sur la manche, un brassard blanc marqué d’une grenade les désignait) et à placer en sursis ceux qui n’avaient pas encore été appelés. Mais les ouvriers avaient apporté avec eux et laissèrent en héritage beaucoup de leurs traits distinctifs, le bagou urbain, vocabulaire faubourien et argot d’atelier, leur capacité d’enthousiasme, mais aussi d’opposition et leur facilité de révolte contre toutes atteintes à l’égalité. Enfin et surtout peut-être, par habitude de la vie à l’usine et à cause du développement du syndicalisme, un vif sentiment du collectif : l’escouade doit se débrouiller en commun, consommer en commun les victuailles du colis individuel, que le gars de la campagne n’avait pas toujours envie de partager, sinon avec le « pays » du même village. Le paysan, élevé à la dure école de la terre et de ses caprices, résigné de longue date aux privilèges, porté à l’acceptation de l’inévitable, était en général moins enclin à rouspéter, encore moins à se révolter que le citadin, plus silencieux et plus patient aussi, quitte parfois à se murer dans un sombre entêtement, qui explique certains cas étranges d’insubordination. Quoi qu’il en soit, dès avant 1916, la classe paysanne formait la clé de voûte du peuple des tranchées, où le travail de la terre évoquait ses origines.

En fait, les trois quarts des combattants étaient des paysans, pour qui la mobilisation n’avait jamais eu la résonance enthousiaste qu’elle prit dans les villes et surtout à Paris. Les docteurs Huot et Voivenel écrivaient en 1918 que, d’après leurs recherches, sur 10 000 combattants dans les tranchées, 7 960 étaient des paysans.

Le recrutement des officiers de l'armée française

Sur les 20 à 25% de combattants, qui n’étaient pas des paysans, les employés de commerce, les artisans et petits boutiquiers représentaient environ 20% ; quelques gros industriels ou commerçants, des intellectuels, des fonctionnaires et des membres de professions libérales parsemaient l’ensemble.

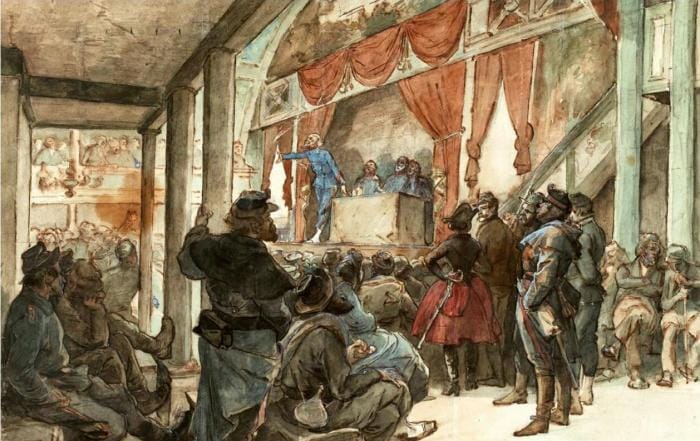

C’est dans ces catégories que se recrutait la majorité des cadres de réserve, sous-officiers et surtout officiers. Dans l’armée active, par contre, les officiers d’août 1914 sont naturellement de carrière : pour la plupart Saint-Cyriens, mais aussi des Saint-Maixentais sortis du rang par l’étude et, surtout dans les troupes coloniales et d’Afrique, un certain nombre d’officiers provenant de la troupe.

Mais, bientôt, par suite des terribles pertes en officiers durant les premiers mois de la guerre la plupart des officiers subalternes sont des réservistes de recrutement urbain : employés, hommes de loi, commerçants, industriels, ingénieurs (ceux-là versés le plus souvent dans les unités d’artillerie ou du génie), instituteurs, professeurs. Parmi les élèves de l’École normale supérieure, les uns étaient déjà sous-lieutenants à la mobilisation, tous les autres le sont devenus en moins de trois mois d’instruction : leur titre de Normalien, confondu avec celui de l’apprenti-instituteur, les faisait souvent taxer, a priori, d’antimilitaristes par des chefs mal renseignés.

Les sous officiers de l'armée française en 1914

Quant aux sous-officiers, beaucoup l’étaient devenus pendant la durée de leur service actif. Mais bien d’autres sont des rengagés, des rempilés qui, pour la plupart, s’ils échappent aux hécatombes du début, vont devenir sous-lieutenants, lieutenants et même capitaines, le besoin toujours croissant de cadres s’ajoutant à ce qui n’était pas toujours une compétence supérieure. Certains de ceux-là firent payer leur expérience, acquise à la caserne, et leur galon inespéré, par des abus d’autorité, que ne compensait pas forcément l’étendue du courage. Quelques officiers de réserve aussi, à qui tourna la tête le commandement d’une compagnie, avec ses avantages matériels, pourtant relatifs (un cheval, une ordonnance), accueillirent en parvenus la revanche d’une trop médiocre carrière civile. Mais la grande majorité des sous-officiers et des officiers fut digne de leurs hommes, qui les virent peiner et souffrir avec eux.

Les médecins et les prêtres en 1914

Deux cas spéciaux valent de s’y arrêter : celui des médecins et celui des prêtres. Un très grand nombre des premiers fut versé dans les corps de troupe, où les étudiants, pourvus de huit inscriptions, furent rapidement nommés médecins auxiliaires. C’était un grade de sous-officier nuancé d’officier : il équivalait à celui d’aspirant, créé par la suite pour les jeunes gens qui, après quelques mois d’entraînement intensif dans des écoles de l’arrière, subissaient avec succès leur examen de sortie.

Parmi les ecclésiastiques des trois cultes reconnus, ceux qui n’avaient pas fait de service militaire avaient été mobilisés comme aumôniers divisionnaires ou de corps d’armée. Mais la plupart des prêtres séculiers ou réguliers participèrent pleinement, en vertu de la loi qui avait imposé le service militaire aux séminaristes, à la vie des combattants, soit comme infirmiers ou brancardiers, soit aussi comme simples soldats. Ils furent souvent promus sous-officiers ou officiers, malgré le « Tu ne tueras pas », tout en restant capables de confesser un camarade tourmenté, d’administrer un mourant et de célébrer une de ces messes en plein air, auxquelles les incroyants ne pouvaient rester tout à fait insensibles.