Napoléon entre dans Moscou en septembre 1812

- L’essentiel

- Repères

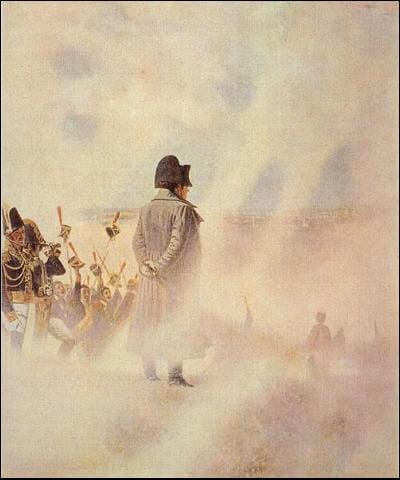

Le 14 septembre 1812, l’armée française paraît devant Moscou et le spectacle qui s’offre à elle est si impressionnant que les plus talentueux de nos soldats, éblouis, ne manquent pas de consigner leurs impressions. Les poètes, qui l’ont chantée, l’appellent Moscou aux coupoles dorées.

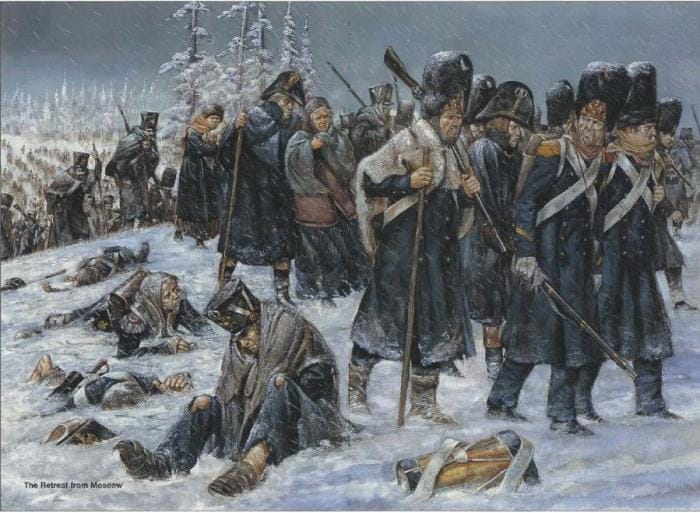

14 novembre 1812 – Départ échelonné de Smolensk de la Grande Armée.

16 novembre 1812 – Bataille de Krasnoïé

21 novembre 1812 – Chitchagov s’assure le contrôle du pont sur la Bérézina.

26 novembre 1812 – Les pontonniers d’Eblé construisent deux ponts sur la Bérézina à Studianka.

27 novembre 1812 – L’armée impériale franchit la Bérézina grâce à ces ponts.

28 novembre 1812 – Défense des ponts contre les Russes pour laisser aux traînards le temps de passer.

5 décembre 1812 – Napoléon quitte l’armée pour revenir à Paris.

8 décembre 1812 – Arrivée des débris de la Grande Armée à Wilna.

14 décembre 1812 – L’arrière-garde de Ney franchit le Niémen à Kowno.

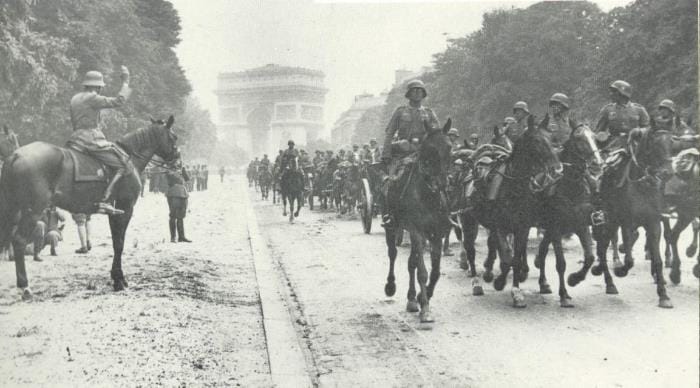

Napoléon arrive à Moscou

Le gros de l’armée débouche en haut de la colline traversée par la grande route de Mojaisk. De cette hauteur, les soldats dominent la ville, les coupoles, les clochers bulbeux dorés ou bicolores qui brillent au soleil. Au coeur de la cité, au bord de la Moskova, ils peuvent voir surgir les vingt tours et les murailles crénelées d’un chaud brun-rouge d’un gigantesque burg enserrant toute une colline couverte de palais, de clochers et d’églises : le Kremlin — deux syllabes qui contiennent un étrange pouvoir d’évocation.

Le gros de l’armée débouche en haut de la colline traversée par la grande route de Mojaisk. De cette hauteur, les soldats dominent la ville, les coupoles, les clochers bulbeux dorés ou bicolores qui brillent au soleil. Au coeur de la cité, au bord de la Moskova, ils peuvent voir surgir les vingt tours et les murailles crénelées d’un chaud brun-rouge d’un gigantesque burg enserrant toute une colline couverte de palais, de clochers et d’églises : le Kremlin — deux syllabes qui contiennent un étrange pouvoir d’évocation.

La voilà donc, cette cité fameuse ! s’exclame Napoléon. Il était temps !

Les troupes qui arrivent successivement s’arrêtent médusées, oubliant la terrible marche depuis le Niémen…

Moscou ! Moscou !

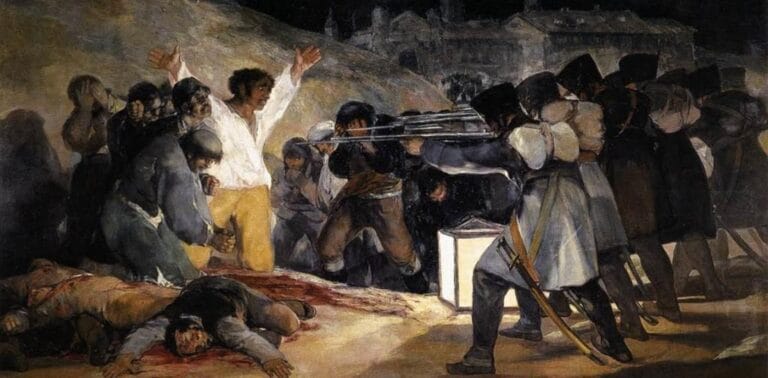

Napoléon est entré au Caire, à Milan, à Vienne, à Venise, à Madrid, à Berlin, à Varsovie, mais jamais il n’a autant joui de son triomphe. Les souffrances de la terrible route, l’hécatombe de la Moskova sont oubliées. Que peut-il désirer de plus ? La paix ? Elle ne peut plus tarder maintenant ! Le tsar n’est-il pas mis à genoux ?

La masse des tambours de la Garde se fait entendre : c’est le signal de l’entrée dans Moscou. Musique en tête, les troupes descendent vers la cité. L’étonnement, mêlé au ravissement, raconte l’un d’eux dans une lettre que les cosaques intercepteront. Des palais, des bâtiments, non en bois, « mais en brique et de l’architecture la plus élégante et la plus moderne… ». De son côté, Napoléon écrit à Marie-Louise : II y a mille six cents clochers et plus de mille beaux palais.

Moscou est désert

Pas un bruit ne monte de la ville. Etonné, puis anxieux que pas un boyard, selon son expression, ne soit venu se porter au-devant de lui, l’Empereur traverse la Moskova et s’approche de la porte de Dorogomilov. Les blanches murailles entourant la ville ont alors déjà disparu. Un chemin a pris leur place, ce chemin devenu aujourd’hui l’ombragée Sadovoié Koltzié.

Napoléon s’arrête devant la barrière, mais inutilement. Il n’y a personne devant lui, personne non plus dans la célèbre Arbate qui s’enfonce dans la ville, vers le Kremlin. Personne ! On lui annonce alors la surprenante nouvelle : Moscou est désert !

Il est stupéfait : Quel événement invraisemblable ! Il faut y pénétrer. Allez, et amenez-moi les boyards !

Il doit se rendre à l’évidence : les trois cent mille habitants de la capitale russe, hors quelques milliers de Moscovites, hors quelques domestiques ou vagabonds, hors quelques déserteurs aussi et, bien entendu, les colonies étrangères, ont quitté Moscou à la suite de l’armée.

Moscou est livré aux flammes

Le soir du 14 septembre, un globe de feu éclate dans le quartier de la Yaouza et donne l’éveil aux habitants ; une maison est déjà la proie des flammes, tandis que de l’autre côté, près du pont de Pierre, le grand magasin d’eau-de-vie appartenant à la Couronne est en feu. Vers onze heures du soir, l’incendie se propage avec violence dans les boutiques situées près de la Bourse : des magasins remplis d’huile et de suif brûlent comme des torches. Kitai-Gorod, la cité chinoise, n’est plus qu’une flamme !

Les foyers d’incendie n’empêchent pas l’Empereur d’aller s’installer au Kremlin où flotte le drapeau tricolore. Napoléon ne peut se défendre d’un sentiment de malaise après avoir traversé ces rues aux maisons mortes, dépeuplées de leurs habitants qui ont fui comme autrefois devant l’approche des Tartares. Caulaincourt remarquera ses traits altérés. Ces incendies qui s’allument sans raison apparente l’oppressent. Dédaignant la somptueuse couche des tsars, il s’étend sur son petit lit de fer, enveloppé de rideaux verts que l’on a dressé, à chaque étape, depuis la traversée du Niémen.

Il est brusquement réveillé par son valet de chambre. Toute sa chambre se trouve éclairée par le ciel de Moscou embrasé. Les incendies se sont propagés en d’effroyables proportions. La ville entière est maintenant livrée aux flammes. Suivi de Montesquiou et de Caulaincourt, l’Empereur monte en haut de la tour d’Ivan qui se dresse juste en face du palais à facettes. La vision, du plus haut observatoire de Moscou, est dantesque. Une mer de feu couvre la capitale, une mer dont le Kremlin, telle une île encore intacte, semble être le centre.

Le Kremlin assiégé par les flammes

La Garde qui occupe la cité du Kremlin pourra-t-elle protéger le berceau de la ville où l’on vient d’installer un dépôt d’artillerie ? L’Empereur redescend néanmoins de la tour et, rentré dans son appartement, essaye de travailler. A chaque instant il se lève, marche, puis se rassied brusquement. Ségur le voit durant toute cette terrible journée parcourir ses appartements d’un pas rapide. Il reprend et quitte encore son travail pour se précipiter à ses fenêtres afin de regarder les eaux de la Moskova qui roulent en reflétant les flammes et semblent un fleuve de sang.

Le soir tombe, le Kremlin parait bientôt cerné, assiégé par l’incendie. Il faut fuir. L’Empereur parvient à se réfugier dans le disgracieux palais de Petrovsk, où Alexandre s’était reposé avant d’entrer dans la ville, la veille de son couronnement.

Bientôt le piquet de la Garde vient reprendre son service. Bien des bonnets d’ourson sont roussis. L’état-major regarde l’épouvantable spectacle : « On voyait une ligne de feu longue de plus d’un mille ; cela ressemblait à un volcan à plusieurs cratères. » Le lendemain, la ville brûle toujours. La cité parait une vaste trombe de feu qui s’élève en tourbillonnant jusqu’au ciel.

On apporte à Napoléon l’affiche apposée par le gouvernement Rostopchine sur le poteau indiquant le chemin de son château : « J’ai embelli pendant huit ans cette campagne et j’y vivais heureux au sein de ma famille. Les habitants de cette terre, au nombre de dix-sept cent vingt, la quittent à votre approche, et moi, je mets le feu à ma maison pour qu’elle ne soit point souillée par votre présence. »

L’Empereur demeure abasourdi par tant de haine. Pendant ce temps les soldats se précipitent au milieu de l’incendie, marchant dans le sang, foulant aux pieds des cadavres, et se livrant au plus affreux pillage.