Les mutineries de 1917

- L’essentiel

- A savoir !

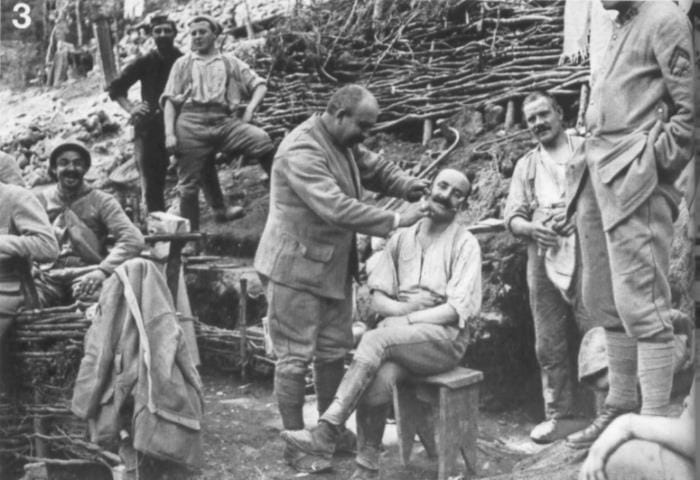

Quand on songe ou souffrances endurées par les soldats , on peu s’étonner que pendant trois ans les poilus aient combattu sans se rebeller. Le miracle est que les révoltes du printemps 1917 n’aient pas eu de plus tragiques conséquences.

Tract de 1917 signé par des soldats appartenant à 10 régiments différents

Camarades, souvenez-vous de Craonne. Verdun, Somme, où nos frères sont restés. Camarades aux Armées ! Camarades ! Au nom de tous Les camarades qui ont déjà signé pour obtenir la CESSATION DES HOSTILITÉS à la fin de juillet, nous venons vous prier de vous joindre à nous pour obtenir ce résultat et arrêter ce carnage.

Le refus d'attaquer du poilu en 1917

Au cours de l’été de 1916, le moral de l’armée avait fléchi sous le poids des déceptions nées de la durée de la guerre et des résultats insuffisants des offensives lancées par le général Joffre. Pour donner à la guerre une impulsion nouvelle, il parut expédient de changer de méthode et de chef : le 17 décembre 1916, le général Nivelle prenait le commandement en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est. Il entreprit aussitôt la préparation d’une offensive à visées décisives. « Nous romprons le front allemand quand nous voudrons… Cela fait, le terrain sera libre pour aller où l’on voudra, à la côte belge comme à la capitale, sur la Meuse et sur le Rhin. Il y aura alors une splendide moisson de gloire pour les armées britanniques et françaises », écrivait-il dans une note rédigée en vue de la conférence interalliée de Londres du 15 janvier 1917. Et, dans sa directive générale du 4 avril, Nivelle fixait le but à atteindre : la « destruction de la masse principale des forces ennemies sur le front occidental ».

Lancée le 16 avril, la grande offensive ne remporta que des succès locaux et elle ne parvint nulle part à réaliser la percée du front allemand. Le découragement fut d’autant plus grand que Nivelle avait mobilisé tout le capital de confiance encore disponible. Comment, après cet échec, croire encore que le front allemand pourrait être enfoncé ?

« Le plateau de Craonne n’est pas prenable, on s’obstine à l’attaquer », dira un des mutins. Pourquoi, dès lors, reprendre au mois de mai des attaques vouées comme les précédentes à l’insuccès ? Le désespoir d’être sacrifiés à des méthodes tactiques insuffisantes, de prodiguer en vain leur héroïsme et leur vie, a conduit soudain les combattants à des refus collectifs d’obéissance au moment de remonter en ligne pour attaquer. C’est en cela que la crise des mutineries de 1917 est originale : il ne s’est jamais agi, pour les mutins, d’ouvrir le front aux Allemands. « Quand on les voit attaquer, c’est plus fort que nous, on tire dedans », expliquera un soldat mutiné. De fait, en ligne, les troupes pas un instant n’ont cessé le combat. Les soldats n’ont pas refusé de se battre, mais d’attaquer suivant des procédés qui n’aboutissaient pas.

La crise s’agrave en 1917

Au cours de la nuit du 21 au 22 avril, la 1ère division d’infanterie coloniale descend du front. C’est la division préférée de Mangin, celle qu’il lance le plus volontiers à l’assaut parce qu’il sait qu’elle ira jusqu’au bout. Mais cette fois-ci, au Chemin des Dames, il s’est passé quelque chose. Les hommes reviennent d’un enfer tel qu’ils n’en avaient jamais connu. Dans les camions qui les emmènent vers leurs cantonnements, ils se laissent aller à leur indignation. Ils crient : « Vive la paix ! », traitent leurs officiers de « bouchers ».

Ce ne sont encore que des symptômes alarmants. Le 29, il va y avoir plus grave. Le 2e bataillon du 18e R.I. est sans doute celui qui a le plus souffert dans la folle offensive. Il s’est brisé contre les mitrailleuses allemandes, a vécu un véritable cauchemar dans le no man’s land, a perdu 400 hommes sur 600. Les hommes qui reviennent dans leur cantonnement ne sont plus que des épaves.

Au cours des jours suivants, le bataillon est complété avec des hommes venus des dépôts. Mais il n’est pas solide pour autant et il apprend qu’il va être transféré en Alsace, dans le secteur le plus calme du front. Ce sera un repos bien gagné !

Hélas ! Le 29 avril, les hommes du 2e bataillon apprennent qu’ils doivent se préparer pour remonter en ligne dans le secteur même où ils ont tant saigné. D’un coup, c’est la tempête. Les hommes se répandent dans les cantonnements en hurlant : « A bas la guerre ! »

C’est une véritable mutinerie. Les officiers sont pris au dépourvu. Ils savent qu’un tel acte ne peut rester impuni, qu’il leur faut trouver des coupables et les sanctionner sur-le-champ. Mais comment les trouver ? Dans la nuit, les gendarmes mènent leur enquête. Ils finissent par arrêter une douzaine d’hommes. Un peu au hasard.

Réuni dans les heures qui suivent, le Conseil de guerre condamneceux qui lui paraissent les moins coupables à la déportation en Guinée française. Les plus coupables — ils sont cinq — sont condamnés à mort.

Le 12 juin, quatre des condamnés sont conduits au poteau d’exécution. Ce sont les soldats Didier, Garrel, Laplacette et le caporal Moulia. Les trois premiers sont abattus selon les règles. Le tour du caporal Moulia arrive. Entre deux gendarmes, il se dirige vers le sinistre poteau taché par le sang de ses camarades. C’est alors que tombe un obus providentiel. Les deux gendarmes sont tués sur le coup. Commotionné, le caporal Moulia se retrouve à quatre pattes. Il se sauve sans demander son reste. On ne le retrouvera jamais. De sourdes rumeurs laisseront penser, vingt ans plus tard, qu’il a trouvé refuge en Amérique du Sud.

Le vendredi 3 mai, près de Soissons, la 2e division coloniale refuse de repartir à l’attaque contre ce haut lieu du massacre qu’est Laffaux. On entend crier : « Vive la paix ! » Les gendarmes parviendront à rétablir l’ordre mais l’alerte a été chaude.

De tous les points du front, les rapports signalent une redoutable tension des esprits, des lenteurs dans l’obéissance, des cris séditieux, de violents commentaires sur l’offensive manquée et sur les généraux qui l’ont menée.

De ces jours d’angoisse, Pétain a fait lui-même un récit partiellement repris par son historiographe, le général Laure. Chaque courrier lui apporte des cas de rébellion croissant en nombre et en violence.

Le 20 mai, le 128e R.I. se mutine à Prouilly. Il fait partie de la 10c armée du général Duchêne qui devait exploiter la percée et qui a dû être engagée pour réparer les pertes. Lancé à l’assaut contre des positions intactes, le 128e avait été malmené et la plupart de ses hommes avaient dû rester pendant huit jours sous le bombardement, aplatis dans des trous fangeux. Le 16 mai, sans explication, on leur avait fait évacuer cette position à laquelle ils s’étaient accrochés avec une si farouche détermination. Ce qui leur avait donné l’impression d’avoir combattu pour rien. Ramenés en arrière le 16, ils avaient dû coucher sous la pluie, faute de cantonnements convenables. Les hommes avaient commencé à grogner et cette grogne s’était transformée en révolte, au matin du 20, lorsqu’ils avaient reçu l’ordre de remonter en ligne dans la soirée et d’attaquer le lendemain.

Ce jour-là, soudain, des cris de sédition avaient jailli de partout, des insultes pour les généraux incapables, des appels à faire comme les Russes et à constituer des soviets. Mais leur général, le général de Cadoudal, était un homme à poigne. Il n’avait pas hésité à passer, seul, sur le front des mutins et il était parvenu à les persuader de rentrer dans le devoir.

D’autres généraux préfèrent employer des méthodes d’une férocité inouïe, tel le général Duchêne qui, confronté à une mutinerie du 66e R.I., ordonne de choisir des hommes au hasard et de les fusiller pour l’exemple.

« Fusillés pour l’exemple. » L’expression fera son chemin. Mais l’exemple ne sert à rien : plus les punitions sont sévères et plus fort souffle la révolte.

Les 21 et 22 mai, les hommes cantonnés à Ville-en-Tardenois élisent des députés chargés de porter leurs doléances au commandant et chassent à coups de pierres les officiers qui leur prêchent la raison.

Le 26 mai, trois régiments de la 158e D.I. sont entraînés dans la mutinerie. Une fois de plus parce qu’on les renvoie en ligne sans leur donner le temps de souffler.

Le 28 mai — jour d’orage et de chaleur étouffante — une bagarre éclate à la gare de Fère-en-Tardenois entre des soldats révoltés et des gendarmes. Des Sénégalais sont appelés en toute hâte pour aider à juguler la révolte. Ce même 28 mai, près de Soissons, les lu le et 258e R.I. refusent de monter en ligne. Le lendemain, c’est le tour du 109e.

La révolte prend une ampleur formidable. Les 29, 30 et 31 mai, huit divisions sont contaminées et, dans la seule journée du 2 juin, 17 corps sortent du devoir. Ce qui est grave, c’est que les mutins s’organisent de mieux en mieux et qu’ils suivent des chefs décidés à aller jusqu’au bout. Certains groupes s’imposent une discipline sévère. Nombreux sont ceux qui marchent vers les gares pour s’emparer d’un train et partir pour Paris.

Les incidents se produisent pour la plupart en arrière du Chemin des Dames, avec Soissons comme centre focal. Mais des refus d’obéissance et des manifestations d’indiscipline affectent également les troupes des secteurs calmes et même les dépôts de l’intérieur. Comme l’armée russe, l’armée française se contamine à vue d’oeil.

En même temps que leur nombre s’accroissent la gravité et la signification des troubles. Au début, les soldats protestaient contre l’ordre de monter en ligne, criaient qu’on les envoyait à la boucherie, refusaient de s’équiper et de se rassembler, mais finissaient par céder aux objurgations ou aux menaces de leurs officiers. Dans les derniers jours de mai, l’indiscipline devient émeute et, au début de juin, l’émeute devient insurrection.

Le 370e R.I., celui même du colonel Dussange, après être sorti du bois où il s’était retranché, pend trois gendarmes, lapide un médecin-major, s’empare d’un train, s’ébranle vers Paris pour renverser le gouvernement et mettre fin à la guerre. Il est arrêté dans la forêt de Villers-Cotterêts par des arbres jetés sur la voie, encadré par des escadrons de cavaliers armés de mitrailleuses. Plusieurs de ses meneurs seront fusillés.

Le 310e R.I. abandonne son cantonnement, se barricade dans un bois, élit des chefs qui instaurent une discipline de fer et interdisent l’alcool ; encerclé par une division de cavalerie, il ne sort que le quatrième jour, au pas cadencé, hommes rasés, paquetages irréprochables.