Les Bourgeois de Calais pendant la Guerre de Cent Ans

- L’essentiel

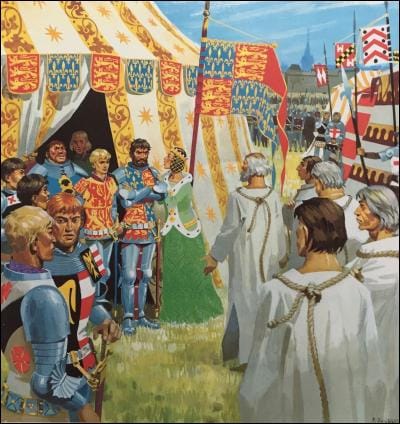

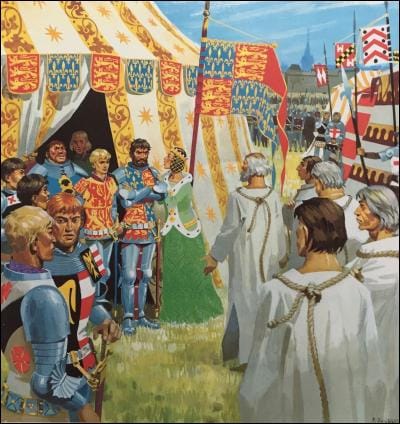

En 1347, assiégés par Édouard III, les habitants de Calais supplient le roi de les laisser sains et saufs. II accepte à condition que six bourgeois sortent corde au cou pour lui remettre les clés de la ville. Les six bourgeois suscitent la pitié de la reine d’Angleterre (Isabelle de France) qui leur sauve la vie. Ce moment de dévouement patriotique devient un modèle pour la mémoire nationale dès le chroniqueur Froissart, qui le met en scène dans les années 1360. Mais voilà : l’épisode est faux. Il n’en reste pas moins incroyablement fécond, faisant de Calais un lieu de mémoire de la guerre.

Le siège de Calais durait depuis un an

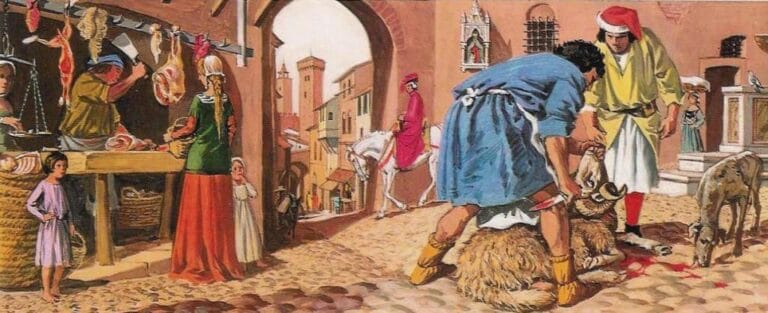

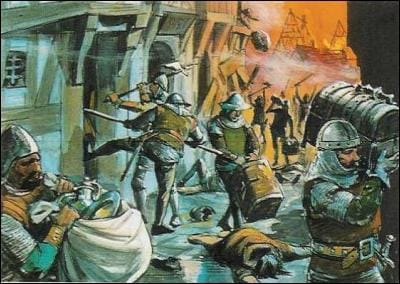

Lorsque Philippe VI parvint en vue de Calais, à la tête d’une armée très puissante (tous les chroniqueurs en sont d’accord), la situation des assiégés était devenue affreuse et pour tout dire : désespérée. Il ne serait pas étonnant qu’il y ait eu des cas d’anthropophagie : le siège durait depuis un an.

Lorsque Philippe VI parvint en vue de Calais, à la tête d’une armée très puissante (tous les chroniqueurs en sont d’accord), la situation des assiégés était devenue affreuse et pour tout dire : désespérée. Il ne serait pas étonnant qu’il y ait eu des cas d’anthropophagie : le siège durait depuis un an.

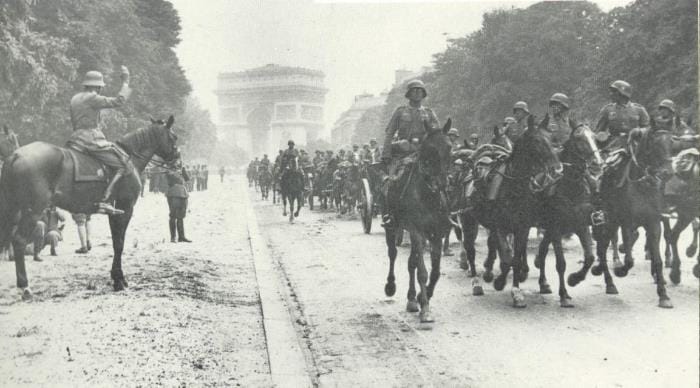

Peu de temps auparavant, un convoi de la dernière chance avait été envoyé aux Calaisiens. Il se composait de quarante-quatre vaisseaux dont dix galères. Malheureusement, les Anglais en avaient été informés. Gauthier de Masny, les comtes d’Oxford et plusieurs autres s’embarquèrent avec de nombreux hommes d’armes, et le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste (25 juin 1347), rencontrèrent le convoi en deçà du Crotoy. Plusieurs bâtiments s’y réfugièrent, mais douze s’échouèrent et leurs équipages périrent.

Le lendemain, à l’aube, les Anglais virent sortir deux vaisseaux de Calais et leur donnèrent aussitôt la chasse. L’un put rentrer au port avec beaucoup de peine, l’autre s’échoua et les Anglais y firent prisonniers le patron des galères génoises. Sur le point d’être pris, l’officier génois avait attaché à une hache une custode contenant une lettre que le gouverneur de la cité, Jean de Vienne, adressait au roi de France. Un chevalier anglais la trouva sur le rivage, à marée basse.

Jean de Vienne, avec respect mais fermeté, ne cache pas à Philippe VI les maux endurés par les assiégés. Philippe VI avait eu connaissance de cette lettre. Elle n’était qu’une copie d’un original qu’un messager lui avait remis à Arras au début du mois de juin. Il n’en fut pas ému pour autant et ne montra aucun acharnement à libérer sa bonne ville. Pour cet hurluberlu couronné, la prise de la tour de Sangatte semble avoir constitué une prouesse après laquelle il pouvait rentrer lentement à Paris, puisque c’était la volonté de la reine boiteuse. »

Avec l’aimable autorisation des éditions Aubéron

La belle anecdote des bourgeois de Calais semble douteuse

« Les bourgeois de Calais … Une fable, selon M. de Bréquigny (Mémoire de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres à la Bibliothèque Nationale) auquel on ne peut dénier ni les qualités d’érudit ni la haute conscience professionnelle.

« Les bourgeois de Calais … Une fable, selon M. de Bréquigny (Mémoire de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres à la Bibliothèque Nationale) auquel on ne peut dénier ni les qualités d’érudit ni la haute conscience professionnelle.

Bien que son scepticisme sur le rôle « pathétique » des six bourgeois ait été attaqué par Le Beau dans une dissertation publiée en 1839 dans les Mémoires de la société d’agriculture puis par Siméon Luce dans ses commentaires de Froissart, il n’en demeure pas moins que cette belle anecdote semble douteuse.

Dans le tome 30 du Moyen Age, revue d’Histoire et de Philologie, Jules Viard consacre un article au siège de Calais. Cette étude commence au lendemain de la défaite de Crécy et s’achève de 4 août 1347, quelques heures après la reddition de la cité martyre. L’auteur conte minutieusement l’installation de Jean de Vienne, le 4 septembre 1346, et décrit comment il organisa la résistance. Dans le style net et concis des historiens du temps passé, Jules Viard rapporte les atermoiements de Philippe VI après Crécy, l’arrivée de la reine Philippa d’Angleterre trois jours avant la Toussaint 1346, le manque d’argent tant chez le souverain anglais que chez son adversaire, le courage des ravitailleurs calaisiens dont il cite quelques noms nouveaux.

Jules Viard relate encore ( ce qui ne figure pas dans la plupart des chroniques ) l’absence de moral chez les assiégeants victimes, sans doute, d’une épidémie de dysenterie qui fit dans leurs rangs bien des ravages. Il signale les négociations de Philippe VI avec le duc de Brabant pour obtenir son alliance, la mort des 500 bouches inutiles et, évidemment, l’assaut donné à la tour de Sangatte, le 26 juillet, par les 1500 hommes de Tournai et d’Arras, lesquels, avant de capturer les Anglais, franchirent non sans pertes, les deux fossés circulaires.

On était donc en droit d’attendre, de la part de cet auteur consciencieux, un développement sur le comportement des Calaisiens et des fameux bourgeois. Crainte de polémiquer ? Jules Viard renvoie son lecteur à Georges Daumet, contestataire de M. de Bréquigny parce que tout de même, la fable des Bourgeois, c’est (disons-le vulgairement), c’est chouette. Si elle ne l’émerveille pas, lui, elle peut en mettre « plein la vue » à d’autres, particulièrement aux enfants des écoles, amateurs de belles histoires « vraies » comme la revue Confidences, naguère, en fit écrire par ses rédactrices. »

Avec l’aimable autorisation des éditions Aubéron