Vivre sous la dictature de Staline en URSS

- L’essentiel

- A savoir !

En 1953, le premier État socialiste de l’histoire est économiquement dans une impasse. L’outillage est usé, la population travaille au ralenti, la terreur ne permet pas le bon fonctionnement d’une entreprise moderne…

Le règne de l’arbitraire

En URSS, à partir de 1932, il est interdit et dangereux de mal orthographier le nom de Staline ou d’utiliser une page de journal comportant sa photo pour envelopper du poisson ou des pots de fleurs, sous peine de goulag.

Une société de pénurie, sous la dictature de Staline, en 1953

Malgré d’évidents progrès dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale et de la santé, et en dépit d’une amélioration du niveau de vie, la faillite du système communiste est imminente. Les consommateurs soviétiques font la queue pour se procurer des produits comme la viande, les allumettes, les lunettes…

La rigidité de la planification économique donne des résultats catastrophiques et empêche le citoyen russe de se fournir en biens de consommation les plus rudimentaires. Prenons l’exemple d’une pénurie de fil à coudre : la production de tissu a bien augmenté de 50 % en cinq ans, comme prévu dans le plan, mais celui-ci a tout simplement oublié qu’il faut aussi produire 50 % de fil supplémentaire pour coudre ces nouveaux tissus. Les consommateurs trouvent des stylos mais sans leurs cartouches, ou des skis mais pas de chaussures de ski !

La crise du logement sous la dictature de Staline

La crise du logement sous la dictature de Staline sévit dans toutes les grandes agglomérations d’URSS. Elle oblige souvent trois générations à cohabiter. Avec la babouchka, la grand-mère, il n’est pas rare que sept personnes s’entassent dans un deux-pièces de 31 mètres carrés. Dans ce cas-là, les membres de la famille sont classés dans la catégorie « très nécessiteux », c’est-à-dire en dessous de la « norme », qui est de 9 mètres carrés par habitant ; en réalité, la moyenne générale est de 5 mètres carrés seulement ! Et encore, la plupart du temps, les familles doivent-elles partager leur petit appartement avec une autre famille…

Les délires du bon docteur Lyssenko

Staline condamne les avancées scientifiques dans des domaines clés, comme l’informatique, la cybernétique, la biologie, ce qui fait que l’URSS prend un retard considérable sur les Etats-Unis. Il va jusqu’à distinguer la bonne science « prolétarienne » de la mauvaise science dite « bourgeoise ».

Dès 1948, on érige en principes les folles théories du biologiste Lyssenko. Staline protège ce charlatan et l’aide à réaliser ses projets les plus démentiels. Lyssenko refuse stupidement les bases de la génétique et nie les lois de l’évolution de Mendel. Il défend la thèse de l’hérédité des caractères acquis, et va ainsi provoquer des catastrophes en agriculture ou en écologie. Il réussit à persuader Staline que ses découvertes vont permettre des récoltes miraculeuses de blé, de coton, transformer les vaches soviétiques en véritables usines à lait au rendement hallucinant ! Le premier de ses collègues qui ose le contredire est envoyé dans un camp de Sibérie.

Projets de détournement d’un fleuve du nord vers le sud, plan d’aménagement visant à transformer un désert en champs d’orangers… Toutes ces expériences déboucheront sur des catastrophes écologiques incommensurables : assèchement de lacs, désertification, disparition prochaine de la mer d’Aral.

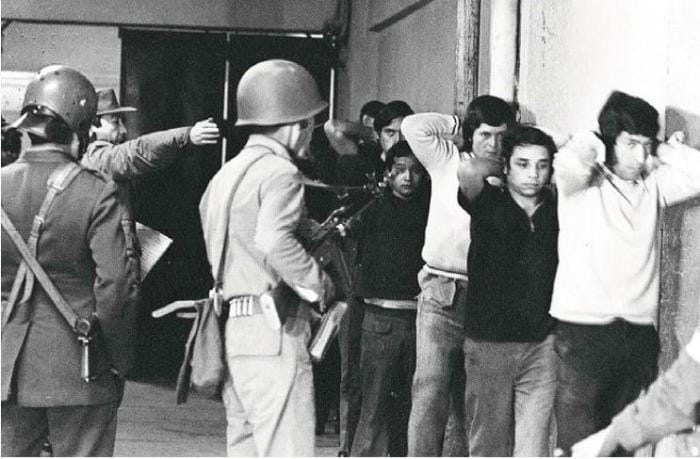

Le goulag, un système concentrationnaire fondé sur la terreur

Les tensions de la guerre froide servent de prétexte à Staline pour accentuer la terreur. Le « Guide » perfectionne son système de répression de masse : peur, suspicion, dénonciation, persécution ; la déportation massive reste son arme préférée. Tout opposant au régime est envoyé dans les camps administrés par un organisme, le Goulag (littéralement, « Direction des camps de rééducation par le travail »), terme qui désigne aussi l’ensemble des camps.

Cette main-d’oeuvre forcée est employée dans les mines, à la construction de voies ferrées ou à des travaux mégalomaniaques dans des régions désertiques. La plupart sont mal réalisés, ou bien vite inutilisables.

Le climat et le dosage des rations alimentaires entretiennent la faim et déciment les prisonniers, épuisés par le travail. Qui peut se targuer de survivre longtemps aux 60 °C du camp de Dalstroï avec une ration minable et des vêtements inadaptés ? Détruire une résistance physique ou morale devient alors une simple affaire de temps. Ainsi, sur une population de détenus qui atteint 2,5 millions en 1953, à peu près 20 % d’entre eux décèdent…

La faim et la terreur règnent dans les camps et se confortent mutuellement. Les détenus sont rétribués pour leur travail avec un minimum de nourriture, juste suffisant pour ne pas mourir. Ces rations peuvent être revues à la hausse ou à la baisse selon l’attitude du prisonnier. En effet, elles sont évaluées selon la quantité de travail fournie par rapport à la norme. La faim devient un moyen de briser les hommes, et un instrument puissant de manipulation. De plus, on dissuade les éventuelles tentatives d’évasion en rouant de coups jusqu’à la mort les évadés repris, puis en exposant leurs corps mutilés pendant plusieurs jours.

Après avoir été arrêté, jugé et condamné, le futur zek (prisonnier du goulag) est prévenu au dernier moment de sa destination. Sa condamnation est généralement longue, dix, vingt ou vingt-cinq ans. Lors de leur transport, les zek sont entassés dans des wagons à bestiaux, et ne peuvent se laver pendant plusieurs milliers de kilomètres. Ainsi, le prisonnier est affaibli physiquement et mentalement avant même son arrivée.

Au camp, il ne dispose pour dormir que d’une superficie comprise entre 0,8 et 1,3 mètre carré selon la section. La baraque, qui peut abriter jusqu’à 184 hommes, est un bâtiment crasseux, mal chauffé (un poêle) et mal éclairé (une ampoule). Le prisonnier est affecté à une brigade de travail. Celle-ci est dirigée par un chef, qui attribue à chacun les tâches à accomplir. Les journées de travail sont de onze heures, sans aucun jour de repos.

Dans ces conditions, les prisonniers les plus fragiles meurent rapidement, d’autant plus qu’ils souffrent constamment de la soif. En effet la ration dite « sèche » est composée de pain et de hareng fumé, alors que l’approvisionnement en eau est souvent réduit au minimum. Cet univers de mort, d’arbitraire et de misère est aussi caractérisé par la domination des détenus de droit commun sur les prisonniers politiques. Ceux-ci pillent et terrorisent impunément les nouveaux puisque personne ne voit rien. L’omerta est une denrée russe appréciée. La violence entre les prisonniers s’ajoute à l’angoisse de l’avenir et à la terreur que font régner les gardiens.