Le bluff de Hitler et le piège de Berchtesgaden en 1938

- L’essentiel

A Vienne, en ce mois de février 1938, les amateurs de pâtisseries et d’opéra ne vivent plus tout à fait comme avant. Une menace plane. Une ombre venue du nid d’aigle de Berchtesgaden s’étend peu à peu sur l’Autriche. Et pourtant, personne ne bouge.

Le piège de Berchtesgaden le 11 février 1938

A Vienne, les amateurs de crème fouettée, de pâtisseries et d’opéra ne vivaient plus tout à fait comme à l’ordinaire — dans la belle insouciance proverbiale qui attirait, naguère, les touristes. L’humeur était à l’inquiétude. Des rumeurs venues du Bundestag et de la chancellerie couraient les cafés et les foyers des théâtres. Le chancelier, le docteur Kurt von Schuschnigg, était revenu défait de sa visite à Berchtesgaden, le nid d’aigle de l’ancien va-nu-pieds de Linz devenu le Führer allemand.

Cette visite avait eu lieu le 11 février 1938 . Elle avait été préparée à la manière d’un piège par l’ambassadeur allemand Franz von Papen. Tandis que le chancelier autrichien admirait le paysage qu’on découvre depuis la résidence, Hitler lui avait fait sèchement remarquer qu’il n’était pas là pour admirer le panorama ou parler du temps qu’il fait . Cette entrée en matière fort peu diplomatique avait été suivie d’une algarade de deux heures, Hitler reprochant à Schuschnigg de saboter le mouvement national allemand.

Hitler mit en cause les Habsbourg et l’Eglise catholique et taxa de zéro, « absolument zéro », la contribution de l’Autriche à l’histoire de l’Allemagne. Puis il affirma, comme il le faisait d’ordinaire dans ses meetings, qu’il était chargé d’une mission historique par la Providence. Quiconque ne me suivra pas se verra écrasé .

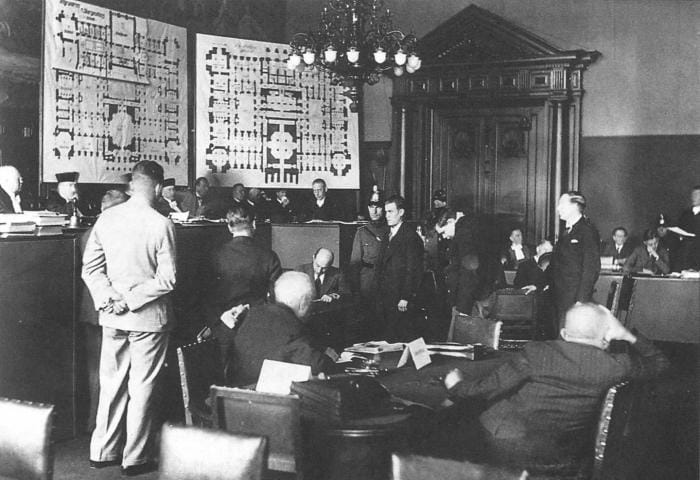

Hitler et Le chancelier Kurt von Schuschnigg

Au bout d’une heure, comme le chancelier essayait de se montrer conciliant et lui demandait d’énumérer ses griefs, ajoutant qu’il ferait tout pour supprimer les obstacles qui s’opposaient à une meilleure compréhension entre le Reich et l’Autriche, Hitler s’emporta encore. « Vous ne croyez vraiment pas que vous puissiez remuer une seule pierre en Autriche sans que j’en sois instruit le lendemain, n’est-ce pas ? » Il accusait son visiteur de fortifier la frontière contre l’Allemagne. Puis il usa d’intimidation. Sans égards pour les usages diplomatiques, il appelait Schuschnigg par son nom. « Je n’ai qu’un ordre à donner et, en une seule nuit, tout votre ridicule mécanisme de défense sera réduit en miettes. »

Tout en menaçant, il dépeignait l’isolement dans lequel se trouvait l’Autriche. La Grande-Bretagne ? Elle ne lèverait pas un doigt… « Et la France ? La France aurait pu arrêter l’Allemagne en Rhénanie, et alors nous aurions été obligés de battre en retraite. Mais maintenant, il est trop tard pour la France. »

A la fin de la matinée, Hitler affirma qu’il donnait une dernière occasion à l’Autriche de « venir à un accord ». Mais il n’attendrait pas plus tard que l’après-midi.

Suivit un déjeuner où le chancelier autrichien parut « inquiet et préoccupé ». Les convives étaient là pour impressionner : Keitel, nouveau chef d’état-major de la Wehrmacht ; Reichenau, commandant des troupes massées à la frontière austro-allemande ; Speerle, commandant de l’aviation du secteur. Schuschnigg, au café, reçut enfin l’autorisation de fumer une cigarette. Fumeur invétéré, il en avait été privé jusque-là.

Le bluff et l'ultimatum de Hitler

Ensuite, le chancelier autrichien resta deux heures à se morfondre dans une petite pièce, en compagnie de son ministre des Affaires étrangères, Carlo Schmidt. Les deux hommes crurent, un moment, qu’ils étaient tout simplement retenus prisonniers. On finit par les introduire auprès de von Ribbentrop, le nouveau ministre des Affaires étrangères du Reich. Celui-ci leur tendit deux pages dactylographiées, sur lesquelles figurait le projet d’ accord qu’ils devaient accepter. Il s’agissait d’un véritable ultimatum. Il comprenait cinq points : levée de l’interdiction du parti national-socialiste autrichien ;

nomination de l’avocat Seyss-Inquart comme ministre de la Sécurité ; nomination de Glaise-Horstenau comme ministre de la Guerre (tous deux étaient des nazis) ; établissement de relations étroites entre les armées allemande et autrichienne ; intégration progressive du système économique autrichien dans celui de l’Allemagne.

Schuschnigg, paralysé par les manières brutales et hébété devant ce qu’on lui ordonnait d’accepter, ne put que tergiverser. Convoqué à nouveau devant Hitler, il l’entendit dire qu’il n’y avait pas à discuter : « Ou bien vous le signerez [le document] tel qu’il est et vous en remplirez les conditions, ou bien j’ordonnerai à mes troupes d’entrer en Autriche. »

Fasciné comme une proie devant un serpent, le chancelier recourut à une bien piètre échappatoire. Il expliqua misérablement à Hitler, de nouveau très en colère, qu’il lui fallait, au préalable, soumettre le texte à l’approbation du président de la république d’Autriche, Wilhelm Miklas.

Hitler le congédia un moment et, apparemment hors de lui, convoqua le général Keitel.

Schuschnigg sorti, Keitel attendant les ordres, Hitler éclata de rire. C’était du bluff.

De retour à Vienne, Schuschnigg s’employa à faire accepter les conditions de Hitler par Wilhelm Miklas. Ce ne fut pas aisé.