Le photographe dans les tranchées en 1914-1918

- L’essentiel

La Grande Guerre fut le premier conflit à faire l’objet d’une couverture photographique aussi importante. En 1914, en effet, les appareils étaient portables et de nombreux amateurs disposaient de Kodak de poche…

Le photographe dans les tranchées, un soldat de l'image

La Première Guerre mondiale reste surtout le premier conflit à avoir été couvert par les journaux et les magazines ; la photographie y est à l’honneur. En 1914, on interdit pourtant les opérateurs de cinéma sur le front, tout comme la photographie qui peut donner des indications sur l’état des défenses, des voies de communication ou tout simplement sur le moral des troupes.

Il est défendu de photographier, mais la tolérance des officiers fait que beaucoup de clichés (notamment pris avec un petit appareil pratique et peu coûteux, le Vest Pocket Kodak) sont faits sur le front et durant les combats. Certains combattants développent eux-mêmes leurs clichés avec des produits envoyés par les familles et se constituent des albums ou des « carnets de guerre » à partir de photographies d’amateur. Souvent proposés aux journaux illustrés de l’époque comme Le Miroir, ces clichés sont généralement vendus à de très bons prix, voire recherchés par les magazines.

Le photographe sur le front reste cependant un « soldat de l’image ». Professionnel avant la guerre, il est propulsé dans le conflit, malgré lui, dans une mission d’information ou de propagande, souvent exposée. Il devient la cible idéale pour les tireurs ennemis. Durant les premiers mois du conflit, les images de la guerre ne sont donc jamais des images proches des combats. Elles sont des « images du possible », fictives ou reconstituées : défilé, scène de cantonnement, troupe de prisonniers, soldats en route ou encore remise de décorations. Prises en grand nombre en 1914, elles ne reflètent pas toute la réalité de la guerre.

La bataille et les morts sont invisibles

Pendant toute la durée du conflit, un nombre incalculable de clichés a été pris sur le front à l’aide d’appareils de formats divers, par des photographes professionnels ou de simples amateurs. Les Français et les Britanniques sont munis du Vest Pocket de Kodak, les Allemands se servent d’un modèle équivalent fabriqué par Erneman; ces deux petits appareils, pliants, peuvent être facilement dissimulés et présentent l’avantage d’utiliser de la pellicule en bobine, alors que les appareils sophistiqués, comme le Vérascope Richard, certes plus robustes et plus précis, sont plus encombrants et plus lourds, car entièrement métalliques et chargés de fragiles plaques de verre stéréoscopiques.

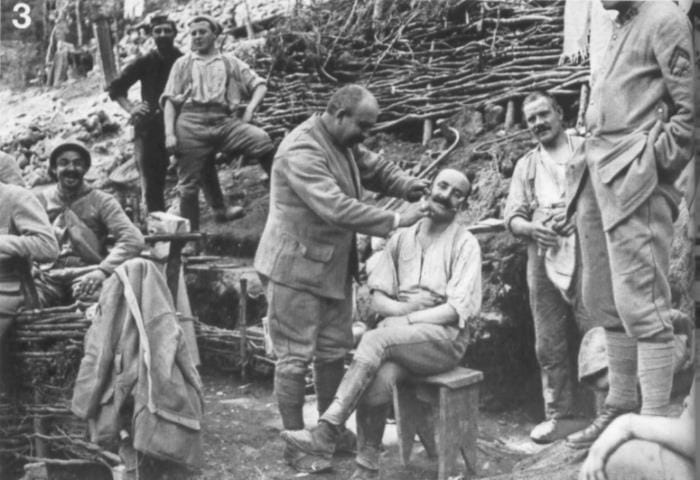

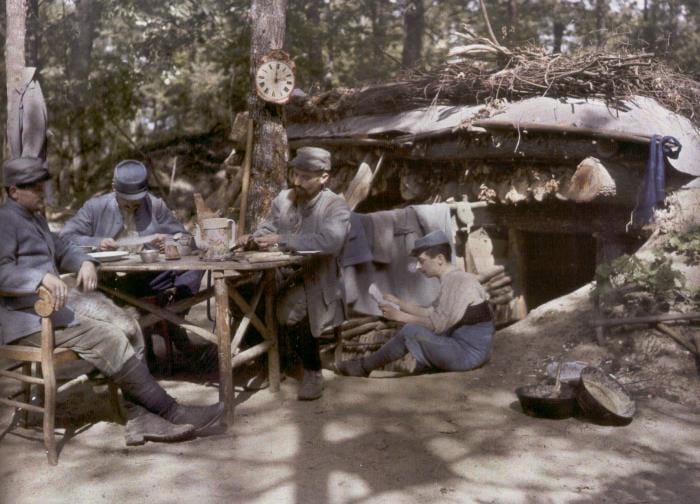

Les clichés des soldats procurent souvent une impression de spontanéité qui tranche avec l’inauthenticité des images composées réalisées par les photographes officiels. Toutefois, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la plupart de ces documents ne montrent rien d’extraordinaire. La majorité des vues sont prises durant les périodes d’inactivité. Elles concernent surtout l’ordinaire de l’existence au front, la banalité des situations et des gestes quotidiens, les camarades avec lesquels on partage les mêmes habitudes.

Beaucoup de soldats cèdent volontiers au pittoresque des scènes de tranchées ou de cantonnements. Ce réalisme anecdotique n’en demeure pas moins historiquement intéressant comme témoignage d’une expérience vécue. En outre, ces vues ont quelque chose d’exceptionnel dans le sens où elles donnent un corps et un visage à des milliers de combattants anonymes, disparus, oubliés. D’ailleurs, après l’armistice, toutes ces traces d’un moment révolu ont souvent servi de reliques pour les familles en deuil : une façon de perpétuer la présence du mort, d’incarner malgré tout la figure de l’absent.

La méfiance de l'image

Présent sur le champ de bataille, le photographe est brutalement confronté à la réalité devant son objectif. En 1916, on filme et on photographie lors de la bataille de la Somme. Malgré les interdictions militaires du bureau de la censure de filmer les souffrances de la guerre, on découvre que s’exposer au feu ennemi est mortel. On comprend aussi très vite l’intérêt et le pouvoir de ce nouveau média s’il est contrôlé. Le cinéma devient un procédé moderne de propagande auprès des populations à l’arrière. La Section photographique et cinématographique de l’armée (SPCA) est créée et multiplie avec succès les films de propagande assez simplistes, présentés en marge des actualités des salles de cinéma. La portée de cette image organisée est réelle sur les civils ; elle l’est aussi parfois sur les soldats. Afin d’inciter aux redditions en 1917, les Allemands diffusent ainsi des photos de prisonniers français, visiblement satisfaits et bien nourris. Cette même année, c’est plus d’un millier d’écrans qui sont installés pour les soldats français à l’arrière. Mais la méfiance de l’image reste en définitive encore forte : lors des pourparlers d’armistice en novembre 1918, le général français Foch interdit aux opérateurs de filmer les négociations.