Reprise du fort de Douaumont

Verdun, 300 jours en enfer

24 octobre. A travers un brouillard intense, les Français se lancent à l'attaque à la boussole. Le brouillard se lève quand les tirailleurs marocains montent vers le fort. A 15 heures, le fort de Douaumont est repris.

Si vous aimez ce site ne bloquez pas l'affichage des publicités... Merci !

Le matraquage de Douaumont

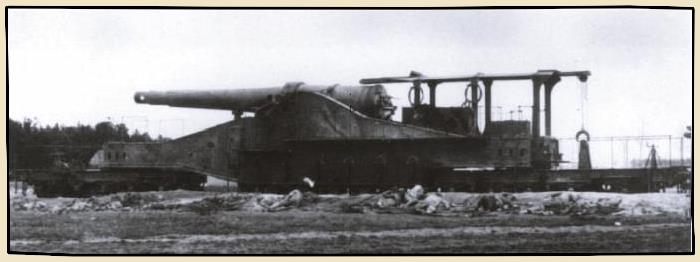

Le 15 octobre, Nivelle rend compte à Pétain, qui rend compte au G.Q.G., que tout est prêt. Le 17, Nivelle adresse un ordre du jour à la Ile Armée : Une artillerie d'une puissance exceptionnelle maitrisera l'artillerie ennemie et ouvrira la voie aux troupes d'attaque. Il dit vrai. Le 21 octobre, jour du début de la préparation immédiate, 650 canons français tonnent ensemble : vingt pièces de calibre 270 à 400, trois cents du 120 au 220 ; trois cent trente et une du 65 au 105.

En face, les Allemands disposent, pense-t-on, de huit cents bouches à feu. Mais la preuve que la marge est largement comblée par une supériorité française en liaison et en précision du tir va être administrée dès le 22. Ce jour-là feinte du côté français : on simule le départ de l'attaque de grand style. Aussitôt, cent cinquante-huit batteries allemandes, jusque-là muettes, et cachées, ouvrent le feu. Repérées, elles sont contrebattues : quatre-vingt-dix seulement d'entre elles seront encore en état de tirer au jour J.

Les hommes qui depuis vingt jours se sont entraînés à l'attaque sur les terrains aménagés entre Bar-le-Duc et Saint-Dizier gagnent maintenant leurs emplacements. Ils marchent lentement le long des boyaux boueux, le visage pas très gai. « Verdun est pour les combattants un sujet de terreur. »

Dans la journée du 23 octobre, les généraux Pétain, Nivelle et Mangin prirent ensemble la décision finale : Jour J, le 24 octobre ; heure H, 11 h 40.

Des centaines de milliers d'obus étaient tombés sur le fort de Douaumont, le sommet était une surface grise tourmentée indescriptible ; sur les photos d'avion, le contour hexagonal n'apparaissait que comme une ombre, un de ces spectres de cités sumériennes enfouies, et cependant l'intérieur n'était pas un tombeau ni un chaos. Les Allemands avaient très bien organisé leur conquête. Partout régnaient l'ordre et la propreté et aussi la lumière, répandue par des lampes électriques à réflecteur. Les lits étaient correctement alignés avec des couvertures nettes. Le commandant du fort, chef de bataillon Rosendahl, 90e régiment d'infanterie de réserve, maintenait la discipline rigoureuse indispensable à l'intérieur des ouvrages fortifiés si l'on ne veut pas que ces lieux se transforment assez vite en foyers de laisser-aller, de découragement et de défaitisme. L'infirmerie abritait une soixantaine de blessés.

Le jour du 23 octobre se leva comme à regret, dans une grisaille pluvieuse. Dès 8 heures du matin, la violence du bombardement augmenta. Toute sortie devint impossible. Par instants, les soldats pensaient : Ça ne peut pas devenir plus fort que maintenant ', et pourtant, cinq minutes plus tard le tonnerre et les ébranlements avaient encore augmenté.

Le premier choc effrayant se produisit à 12 h 30. Pendant une durée qui parut à tous interminable, mais qui en fait n'excéda pas une seconde et demie, des officiers le notèrent, le grondement de l'artillerie fut couvert par un bruit différent, une sorte de hurlement enroué qui semblait descendre des hauteurs du ciel. Il y eut aussitôt ensuite comme un petit éclatement, assez surprenant par sa modération, puis un bruit sourd ; puis, une fraction de seconde plus tard, un tonnerre assourdissant avec un déplacement d'air. Les hommes immobiles dans les casemates et dans les couloirs avaient l'impression qu'un énorme aérolithe, un morceau de planète, venait de pénétrer et d'exploser à l'intérieur du fort. Il s'agissait du premier projectile français de 400.

Les soixante blessés couchés dans leurs lits avaient instinctivement tenté de se redresser en entendant le hurlement enroué descendant du ciel et, une seconde plus tard, tous étaient morts. L'obus de 400, crevant la maçonnerie, deux mètres cinquante d'épaisseur, avait explosé au beau milieu de l'infirmerie. Il n'était pas question d'y entrer. Les flammes jaillissaient de partout. Le bruit du bombardement pénétrait maintenant comme un orage furieux par l'ouverture béante.

Le second obus de 400 s'abattit dix minutes plus tard. Les hommes de la casemate huit se regardèrent en entendant le hurlement juste au-dessus de leur tête, et eux non plus n'eurent pas le temps de faire un geste.

En face, les Allemands disposent, pense-t-on, de huit cents bouches à feu. Mais la preuve que la marge est largement comblée par une supériorité française en liaison et en précision du tir va être administrée dès le 22. Ce jour-là feinte du côté français : on simule le départ de l'attaque de grand style. Aussitôt, cent cinquante-huit batteries allemandes, jusque-là muettes, et cachées, ouvrent le feu. Repérées, elles sont contrebattues : quatre-vingt-dix seulement d'entre elles seront encore en état de tirer au jour J.

Les hommes qui depuis vingt jours se sont entraînés à l'attaque sur les terrains aménagés entre Bar-le-Duc et Saint-Dizier gagnent maintenant leurs emplacements. Ils marchent lentement le long des boyaux boueux, le visage pas très gai. « Verdun est pour les combattants un sujet de terreur. »

Dans la journée du 23 octobre, les généraux Pétain, Nivelle et Mangin prirent ensemble la décision finale : Jour J, le 24 octobre ; heure H, 11 h 40.

Des centaines de milliers d'obus étaient tombés sur le fort de Douaumont, le sommet était une surface grise tourmentée indescriptible ; sur les photos d'avion, le contour hexagonal n'apparaissait que comme une ombre, un de ces spectres de cités sumériennes enfouies, et cependant l'intérieur n'était pas un tombeau ni un chaos. Les Allemands avaient très bien organisé leur conquête. Partout régnaient l'ordre et la propreté et aussi la lumière, répandue par des lampes électriques à réflecteur. Les lits étaient correctement alignés avec des couvertures nettes. Le commandant du fort, chef de bataillon Rosendahl, 90e régiment d'infanterie de réserve, maintenait la discipline rigoureuse indispensable à l'intérieur des ouvrages fortifiés si l'on ne veut pas que ces lieux se transforment assez vite en foyers de laisser-aller, de découragement et de défaitisme. L'infirmerie abritait une soixantaine de blessés.

Le jour du 23 octobre se leva comme à regret, dans une grisaille pluvieuse. Dès 8 heures du matin, la violence du bombardement augmenta. Toute sortie devint impossible. Par instants, les soldats pensaient : Ça ne peut pas devenir plus fort que maintenant ', et pourtant, cinq minutes plus tard le tonnerre et les ébranlements avaient encore augmenté.

Le premier choc effrayant se produisit à 12 h 30. Pendant une durée qui parut à tous interminable, mais qui en fait n'excéda pas une seconde et demie, des officiers le notèrent, le grondement de l'artillerie fut couvert par un bruit différent, une sorte de hurlement enroué qui semblait descendre des hauteurs du ciel. Il y eut aussitôt ensuite comme un petit éclatement, assez surprenant par sa modération, puis un bruit sourd ; puis, une fraction de seconde plus tard, un tonnerre assourdissant avec un déplacement d'air. Les hommes immobiles dans les casemates et dans les couloirs avaient l'impression qu'un énorme aérolithe, un morceau de planète, venait de pénétrer et d'exploser à l'intérieur du fort. Il s'agissait du premier projectile français de 400.

Les soixante blessés couchés dans leurs lits avaient instinctivement tenté de se redresser en entendant le hurlement enroué descendant du ciel et, une seconde plus tard, tous étaient morts. L'obus de 400, crevant la maçonnerie, deux mètres cinquante d'épaisseur, avait explosé au beau milieu de l'infirmerie. Il n'était pas question d'y entrer. Les flammes jaillissaient de partout. Le bruit du bombardement pénétrait maintenant comme un orage furieux par l'ouverture béante.

Le second obus de 400 s'abattit dix minutes plus tard. Les hommes de la casemate huit se regardèrent en entendant le hurlement juste au-dessus de leur tête, et eux non plus n'eurent pas le temps de faire un geste.

Tibutant et vomissant

Le hurlement enroué avait quelque chose d'insoutenable. Il recommençait chaque quart d'heure avec une régularité monstrueuse. Le chef de bataillon Rosendahl comprenait parfaitement que ceux de ses hommes qui n'étaient pas tués allaient devenir fous, peut-être fous furieux. Après la chute du quatrième obus, il donna l'ordre à toute la garnison de descendre à l'étage inférieur. Fait remarquable, l'éclairage fonctionnait encore.

Le cinquième obus sembla secouer tout l'édifice souterrain, mais impossible de dire exactement où il était tombé. En entendant s'amplifier le hurlement our la sixième fois, la garnison réfugiée dans le couloir de l'étage inférieur comprit qu'il n'y avait lieu d'espérer aucune rémission.

Des obus pouvaient maintenant passer par la voûte supérieure crevée et pénétrer jusqu'au plus profond du fort. Ce sixième projectile se comporta comme les précédents — hurlement, petit éclatement, bruit sourd, explosion énorme — mais cette fois l'explosion énorme fut suivie d'autres pétards qui semblaient s'unir en une sorte de mitraillade, puis il y eut une série de véritables explosions. L'obus avait explosé dans le dépôt principal du génie, plein de caisses de fusées et de munitions. Déjà les gaz des explosions envahissaient les couloirs.

Les soldats avaient mis leurs masques. Il semblait qu'il n'y eût plus rien à faire qu'attendre la mort. Des obus à gaz toxiques tombaient avec une précision inexorable devant les deux seules issues dégagées. Vers 14 heures, la lumière s'éteignit. Les nappes de gaz pénétraient progressivement dans toutes les parties du fort.

Vers 16 heures, des plantons aux voix étouffées par le masque firent circuler l'ordre du commandant : Tous les hommes non indispensables vont évacuer le fort. Seul devait demeurer un fort détachement du génie chargé d'éteindre l'incendie du dépôt. Avec une discipline impressionnante, les hommes commencèrent à sortir sous les ordres des gradés. Vers 18 heures, l'ordre était exécuté.

Vouloir éteindre l'incendie semblait déraisonnable. Les sapeurs, ne trouvant plus d'eau, utilisaient des flacons d'eau de Seltz destinés aux blessés. Mais la chaleur des foyers les obligeait à reculer.

Vers onze heures du soir, le capitaine Soltan, qui commandait la fraction de garnison restée sur place, donna l'ordre de mettre une mitrailleuse en position à l'entrée nord-ouest, encore dégagée. Dix minutes plus tard, les mitrailleurs perdaient connaissance, malgré leurs masques. Il ne tombait plus d'obus de 400, mais la densité du tir français à obus toxiques était fantastique. A minuit, tous les hommes sans exception étaient intoxiqués, plus ou moins gravement. Tous vomissaient.

Entre quatre et cinq heures commença ce que tous considéraient comme l'évacuation finale. Scènes dignes d'un Goya. A la lueur des incendies puis dans la lueur blafarde de l'aube, des hommes titubant et vomissant transportaient sous la pluie d'obus, avec une chance sur vingt d'échapper à la mort, leurs camarades inertes sur des civières. Pas un blessé, pas un moribond ne fut abandonné.

Il est stupéfiant de penser qu'il ne s'agissait pas de l'évacuation finale. Vers huit heures du matin, avant même la fin de l'exode des blessés et gazés, le fort fut réoccupé par un groupe arrivé des lignes allemandes : vingt hommes sous le commandement du capitaine Prollius, plus un lieutenant et un sous-lieutenant. Le capitaine Prollius passa une inspection du fort sous le bombardement et répartit ses hommes entre les issues. Un brouillard épais noyait le champ de bataille.

Le cinquième obus sembla secouer tout l'édifice souterrain, mais impossible de dire exactement où il était tombé. En entendant s'amplifier le hurlement our la sixième fois, la garnison réfugiée dans le couloir de l'étage inférieur comprit qu'il n'y avait lieu d'espérer aucune rémission.

Des obus pouvaient maintenant passer par la voûte supérieure crevée et pénétrer jusqu'au plus profond du fort. Ce sixième projectile se comporta comme les précédents — hurlement, petit éclatement, bruit sourd, explosion énorme — mais cette fois l'explosion énorme fut suivie d'autres pétards qui semblaient s'unir en une sorte de mitraillade, puis il y eut une série de véritables explosions. L'obus avait explosé dans le dépôt principal du génie, plein de caisses de fusées et de munitions. Déjà les gaz des explosions envahissaient les couloirs.

Les soldats avaient mis leurs masques. Il semblait qu'il n'y eût plus rien à faire qu'attendre la mort. Des obus à gaz toxiques tombaient avec une précision inexorable devant les deux seules issues dégagées. Vers 14 heures, la lumière s'éteignit. Les nappes de gaz pénétraient progressivement dans toutes les parties du fort.

Vers 16 heures, des plantons aux voix étouffées par le masque firent circuler l'ordre du commandant : Tous les hommes non indispensables vont évacuer le fort. Seul devait demeurer un fort détachement du génie chargé d'éteindre l'incendie du dépôt. Avec une discipline impressionnante, les hommes commencèrent à sortir sous les ordres des gradés. Vers 18 heures, l'ordre était exécuté.

Vouloir éteindre l'incendie semblait déraisonnable. Les sapeurs, ne trouvant plus d'eau, utilisaient des flacons d'eau de Seltz destinés aux blessés. Mais la chaleur des foyers les obligeait à reculer.

Vers onze heures du soir, le capitaine Soltan, qui commandait la fraction de garnison restée sur place, donna l'ordre de mettre une mitrailleuse en position à l'entrée nord-ouest, encore dégagée. Dix minutes plus tard, les mitrailleurs perdaient connaissance, malgré leurs masques. Il ne tombait plus d'obus de 400, mais la densité du tir français à obus toxiques était fantastique. A minuit, tous les hommes sans exception étaient intoxiqués, plus ou moins gravement. Tous vomissaient.

Entre quatre et cinq heures commença ce que tous considéraient comme l'évacuation finale. Scènes dignes d'un Goya. A la lueur des incendies puis dans la lueur blafarde de l'aube, des hommes titubant et vomissant transportaient sous la pluie d'obus, avec une chance sur vingt d'échapper à la mort, leurs camarades inertes sur des civières. Pas un blessé, pas un moribond ne fut abandonné.

Il est stupéfiant de penser qu'il ne s'agissait pas de l'évacuation finale. Vers huit heures du matin, avant même la fin de l'exode des blessés et gazés, le fort fut réoccupé par un groupe arrivé des lignes allemandes : vingt hommes sous le commandement du capitaine Prollius, plus un lieutenant et un sous-lieutenant. Le capitaine Prollius passa une inspection du fort sous le bombardement et répartit ses hommes entre les issues. Un brouillard épais noyait le champ de bataille.

L'assaut dans le brouillard

Il existe des photos frappantes du début de la contre-offensive française du 24 octobre. Sur presque toute l'étendue du front d'attaque, les hommes s'avançaient dans le brouillard comme des fantômes. Fantômes étonnamment larges, courbés sous le poids de l'effarant fardeau réglementaire.

Là où le brouillard était très dense on vit des hommes sortir des parallèles de départ plusieurs minutes avant l'heure H et s'aligner devant le parapet. Les officiers regardaient leur montre. A 11 h 40 les unités d'assaut s'ébranlèrent.

Les hommes des unités d'assaut progressaient lentement parce qu'ils étaient chargés, parce que le sol était boueux, glissant, gluant, coupé de fondrières et aussi à cause de ce sacré brouillard, bien utile parce qu'il dérobait aux Allemands la vue de l'attaque, mais incommode d'une autre manière.

Le 8e bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc faisait partie des unités chargées de prendre le fort de Douaumont. Il s'avançait bien en ordre, guidé par son commandant, le chef de bataillon Nicolaï, qui ne quittait pas sa boussole des yeux. Brusquement, un tir de barrage allemand tomba juste sur l'avant ; sans hésitation, le 8e bataillon le franchit. Les durs de la coloniale tenaient à leur réputation. On avançait toujours, pour ainsi dire sans rien voir. Les hommes commençaient à trouver la promenade longue ; le colonel aussi. Les accidents de terrain qu'il rencontrait ne ressemblaient pas du tout à ceux portés sur son plan directeur.

Là où le brouillard était très dense on vit des hommes sortir des parallèles de départ plusieurs minutes avant l'heure H et s'aligner devant le parapet. Les officiers regardaient leur montre. A 11 h 40 les unités d'assaut s'ébranlèrent.

Les hommes des unités d'assaut progressaient lentement parce qu'ils étaient chargés, parce que le sol était boueux, glissant, gluant, coupé de fondrières et aussi à cause de ce sacré brouillard, bien utile parce qu'il dérobait aux Allemands la vue de l'attaque, mais incommode d'une autre manière.

Le 8e bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc faisait partie des unités chargées de prendre le fort de Douaumont. Il s'avançait bien en ordre, guidé par son commandant, le chef de bataillon Nicolaï, qui ne quittait pas sa boussole des yeux. Brusquement, un tir de barrage allemand tomba juste sur l'avant ; sans hésitation, le 8e bataillon le franchit. Les durs de la coloniale tenaient à leur réputation. On avançait toujours, pour ainsi dire sans rien voir. Les hommes commençaient à trouver la promenade longue ; le colonel aussi. Les accidents de terrain qu'il rencontrait ne ressemblaient pas du tout à ceux portés sur son plan directeur.

Le fort de Douaumont est repris

Le régiment colonial du Maroc avait reçu la mission la plus rude. Son 4e bataillon devait s'emparer des premières lignes ennemies et s'y établir ; le 1er bataillon dépasserait le 4e, avancerait et encerclerait le fort ; le 8e bataillon, nous l'avons déjà aperçu dans le brouillard, devait donner l'assaut à l'ouvrage.

Il y avait parmi les Allemands des hommes démoralisés, qui maintenant n'en pouvaient plus, qui accueillaient volontiers une occasion de se rendre, mais il y avait aussi encore parmi eux des combattants de fer, moralement indestructibles, des adeptes du Vaincre ou mourir. Les mitrailleurs auxquels se heurta le e bataillon avant même d'arriver aux premières lignes ennemies étaient de cette espèce.

En arrivant devant les mitrailleurs allemands follement braves, qui avaient tenu sous le barrage roulant, qui ne bronchaient pas sous les grenades, les Sénégalais du 4e bataillon hésitèrent. Il y eut un flottement, le chef de bataillon dut intervenir :

Quel est le con qui commande cette compagnie ?

Le commandant prit lui-même la tête ddu bataillon, et en avant ! Peu après, les mitrailleuses se turent. Le bataillon s'établit sur la position, comme prévu.

Comme prévu, le premier bataillon ie dépassa, marchant à travers le brouillard, toujours à la boussole. Soudain, plus besoin de boussole. Le brouillard se déchirait, s'effilochait. Là, juste devant, à peut-être trois cents mètres, s'élevait le fort, parfaitement reconnaissable. Et autour du fort et tout autour du premier bataillon, personne. Mais, nous savons déjà que le 8e bataillon, chargé de prendre le fort, s'était un peu perdu dans la brume. Il allait bientôt retrouver son chemin, mais pour l'instant, personne. Le 1er bataillon était seul devant le fort sur l'espace découvert.

Que faire ? Attendre l'unité chargée de l'assaut ? Le capitaine Dorey qui commandait le ter bataillon donna ses ordres sans hésitation. Une compagnie pour attaquer la face sud-ouest, une autre sur la gorge du fort ; une compagnie en arrière-garde pour le cas où l'affaire tournerait mal. L'audace n'est pas la ruée stupide. Pas gymnastique, en avant !

Pas gymnastique. Les hommes chargés du barda, trente kilos ou davantage, avec ces courroies qui sciaient la poitrine, se mirent à courir. Ils ne couraient pas comme des lévriers, certes non, mais, spectacle incroyable, ils couraient.

Vers 14 h 15, des officiers, observant l'action à la jumelle de la hauteur de Souville, distinguèrent les silhouettes des soldats français sur le sommet du fort de Douaumont. Le 1er bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc avait rejoint là quelques hommes du 321e d'infanterie, venus de la droite du fort. Le vestige de la garnison allemande capitula peu après.

Il y avait parmi les Allemands des hommes démoralisés, qui maintenant n'en pouvaient plus, qui accueillaient volontiers une occasion de se rendre, mais il y avait aussi encore parmi eux des combattants de fer, moralement indestructibles, des adeptes du Vaincre ou mourir. Les mitrailleurs auxquels se heurta le e bataillon avant même d'arriver aux premières lignes ennemies étaient de cette espèce.

En arrivant devant les mitrailleurs allemands follement braves, qui avaient tenu sous le barrage roulant, qui ne bronchaient pas sous les grenades, les Sénégalais du 4e bataillon hésitèrent. Il y eut un flottement, le chef de bataillon dut intervenir :

Quel est le con qui commande cette compagnie ?

Le commandant prit lui-même la tête ddu bataillon, et en avant ! Peu après, les mitrailleuses se turent. Le bataillon s'établit sur la position, comme prévu.

Comme prévu, le premier bataillon ie dépassa, marchant à travers le brouillard, toujours à la boussole. Soudain, plus besoin de boussole. Le brouillard se déchirait, s'effilochait. Là, juste devant, à peut-être trois cents mètres, s'élevait le fort, parfaitement reconnaissable. Et autour du fort et tout autour du premier bataillon, personne. Mais, nous savons déjà que le 8e bataillon, chargé de prendre le fort, s'était un peu perdu dans la brume. Il allait bientôt retrouver son chemin, mais pour l'instant, personne. Le 1er bataillon était seul devant le fort sur l'espace découvert.

Que faire ? Attendre l'unité chargée de l'assaut ? Le capitaine Dorey qui commandait le ter bataillon donna ses ordres sans hésitation. Une compagnie pour attaquer la face sud-ouest, une autre sur la gorge du fort ; une compagnie en arrière-garde pour le cas où l'affaire tournerait mal. L'audace n'est pas la ruée stupide. Pas gymnastique, en avant !

Pas gymnastique. Les hommes chargés du barda, trente kilos ou davantage, avec ces courroies qui sciaient la poitrine, se mirent à courir. Ils ne couraient pas comme des lévriers, certes non, mais, spectacle incroyable, ils couraient.

Vers 14 h 15, des officiers, observant l'action à la jumelle de la hauteur de Souville, distinguèrent les silhouettes des soldats français sur le sommet du fort de Douaumont. Le 1er bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc avait rejoint là quelques hommes du 321e d'infanterie, venus de la droite du fort. Le vestige de la garnison allemande capitula peu après.