Les mutineries de 1917

A bas la guerre !

Quand on songe ou souffrances endurées par les soldats , on peu s'étonner que pendant trois ans les poilus aient combattu sans se rebeller. Le miracle est que les révoltes du printemps 1917 n'aient pas eu de plus tragiques conséquences.

Si vous aimez ce site ne bloquez pas l'affichage des publicités... Merci !

Ils nous prennent pour des bêtes, nous font marcher comme cela et pas grand-chose à manger, et encore se faire casser la figure pour rien. On aurait monté à l'attaque, il en serait resté moitié et on n'aurait pas avancé pour cela. Peut-être que vous ne recevrez pas ma lettre, ils vont peut-être les ouvrir et celles où l'on raconte ce qui se passe, ils vont les garder ou les brûler. Moi je m'en moque, j'en ai assez de leur guerre...

Témoignage

Lettre d'un soldat conservée au contrôle postal

Les causes profondes des mutineries

Depuis trois années déjà, nos soldats menaient une guerre qu'ils ne voyaient pas finir. Leurs sacrifices avaient été considérables, mais leur enthousiasme initial, qui leur avait fait consentir à tous les efforts, s'était fortement émoussé au contact de l'impitoyable réalité quotidienne. Comme en témoigne encore leur courrier, certains en étaient même arrivés à douter que le retour de l'Alsace-Lorraine au sein de la patrie valût le prix de telles souffrances.

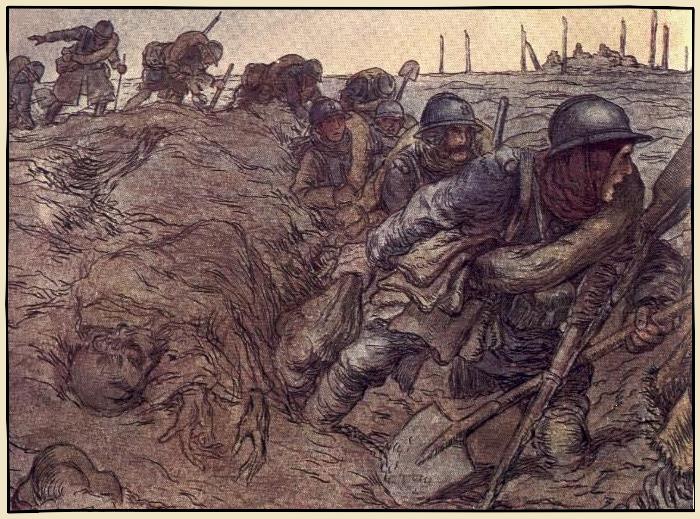

L'hiver précédent avait semblé interminable, avec ses pointes de froid de moins 30 degrés. Puis on avait piétiné dans une boue atroce, sous une pluie glacée dont on tentait vainement de se protéger avec des sacs. La terre collée aux capotes alourdissait tellement les fantassins qu'ils devaient parfois les couper au-dessus du genou pour pouvoir poursuivre leur marche.

La nourriture leur arrivait dans un état déplorable. Pour atteindre les premières lignes, elle devait traverser tant d'obstacles qu'il n'était pas rare de retrouver dans les gamelles des pâtes saupoudrées de boue et aussi froides que la viande qui les accompagnait. Les menus monotones ne comportaient jamais de crudités.

Les relèves dans ces bourbiers devenaient difficiles et irrégulières. Mais ce qui attendait le soldat au repos dans son cantonnement ne lui semblait guère plus réjouissant que sa vie de tranchée. D'abord parce qu'on lui imposait là des corvées et des exercices innombrables. Ensuite parce que les zones dites de repos se trouvaient souvent si proches du front qu'elles ne cessaient d'être pilonnées par l'ennemi. Le plus souvent on installait les cantonnements dans des villages en ruine, entre quelques pans de murs qui n'abritaient guère de la pluie et de la neige. Les agglomérations plus accueillantes regorgeaient déjà de locataires, bureaucrates des services administratifs, qui refusaient bien entendu de laisser leur place aux derniers venus épuisés par le combat.

La population civile se montrait parfois hostile envers ces braves qui osaient leur disputer le peu qui leur restait. De plus, elle contribuait à propager les fausses nouvelles en colportant tout ce qu'avaient raconté les soldats des précédents régiments en transit.

Enfin certains « mercantis » s'étaient installés à l'arrière afin de trafiquer honteusement en vendant au prix fort des denrées essentielles, et surtout, malheureusement, du vin, le « pinard », une des seules consolations du soldat, pour lequel il dépensait souvent toute sa solde. Mais ce réconfort n'était pas sans danger et les cas d'ivrognerie se multipliaient dangereusement dans les camps.

Des trains sales et d'une lenteur désespérante emportaient les permissionnaires à l'arrière où les attendait un autre genre d'incompréhension. Ils découvraient avec colère que les civils s'étaient fort bien accommodés de la guerre et menaient une vie agréable. La presse entretenait chez ses lecteurs des clichés si contestables sur « héroïsme quotidien des poilus », leur combat « empanaché de gloire » et la « parfaite organisation des tranchées » qu'ils écoeuraient les combattants désabusés. D'autant plus que les villes pullulaient d'embusqués, passant une guerre tranquille dans des bureaux ou des usines.

Souvent confrontés à des problèmes familiaux insolubles, les permissionnaires remontaient vers le front plus démoralisés qu'ils n'en étaient partis. Le courrier, s'il soutenait leurs espoirs, entretenait aussi leurs rancoeurs et leurs angoisses.

Lorsque, au moment de l'offensive Nivelle, les autorités militaires suspendirent permissions et courrier, afin de garder le secret le plus absolu sur les opérations, le mécontentement ne fit que s'exaspérer. D'autant plus, que l'évacuation des blessés, par ambulances et par trains, rendit cette mesure en partie inutile.

De toute façon, l'injustice et l'arbitraire apparent avec lesquels étaient distribuées ces permissions (certains bataillons n'en avaient pas reçu depuis six mois) suscitaient au sein des troupes de perpétuelles critiques.

On ne doit pas non plus sous-estimer l'agitation pacifiste qui, par tracts, par brochures, par journaux distribués clandestinement, tentait d'utiliser le mécontentement des combattants pour hâter la conclusion de la paix. La récente révolution russe, l'insurrection antimilitariste des armées du tsar pouvaient servir de grand exemple à tous ceux qui trouvaient que la guerre avait trop duré.

L'hiver précédent avait semblé interminable, avec ses pointes de froid de moins 30 degrés. Puis on avait piétiné dans une boue atroce, sous une pluie glacée dont on tentait vainement de se protéger avec des sacs. La terre collée aux capotes alourdissait tellement les fantassins qu'ils devaient parfois les couper au-dessus du genou pour pouvoir poursuivre leur marche.

La nourriture leur arrivait dans un état déplorable. Pour atteindre les premières lignes, elle devait traverser tant d'obstacles qu'il n'était pas rare de retrouver dans les gamelles des pâtes saupoudrées de boue et aussi froides que la viande qui les accompagnait. Les menus monotones ne comportaient jamais de crudités.

Les relèves dans ces bourbiers devenaient difficiles et irrégulières. Mais ce qui attendait le soldat au repos dans son cantonnement ne lui semblait guère plus réjouissant que sa vie de tranchée. D'abord parce qu'on lui imposait là des corvées et des exercices innombrables. Ensuite parce que les zones dites de repos se trouvaient souvent si proches du front qu'elles ne cessaient d'être pilonnées par l'ennemi. Le plus souvent on installait les cantonnements dans des villages en ruine, entre quelques pans de murs qui n'abritaient guère de la pluie et de la neige. Les agglomérations plus accueillantes regorgeaient déjà de locataires, bureaucrates des services administratifs, qui refusaient bien entendu de laisser leur place aux derniers venus épuisés par le combat.

La population civile se montrait parfois hostile envers ces braves qui osaient leur disputer le peu qui leur restait. De plus, elle contribuait à propager les fausses nouvelles en colportant tout ce qu'avaient raconté les soldats des précédents régiments en transit.

Enfin certains « mercantis » s'étaient installés à l'arrière afin de trafiquer honteusement en vendant au prix fort des denrées essentielles, et surtout, malheureusement, du vin, le « pinard », une des seules consolations du soldat, pour lequel il dépensait souvent toute sa solde. Mais ce réconfort n'était pas sans danger et les cas d'ivrognerie se multipliaient dangereusement dans les camps.

Des trains sales et d'une lenteur désespérante emportaient les permissionnaires à l'arrière où les attendait un autre genre d'incompréhension. Ils découvraient avec colère que les civils s'étaient fort bien accommodés de la guerre et menaient une vie agréable. La presse entretenait chez ses lecteurs des clichés si contestables sur « héroïsme quotidien des poilus », leur combat « empanaché de gloire » et la « parfaite organisation des tranchées » qu'ils écoeuraient les combattants désabusés. D'autant plus que les villes pullulaient d'embusqués, passant une guerre tranquille dans des bureaux ou des usines.

Souvent confrontés à des problèmes familiaux insolubles, les permissionnaires remontaient vers le front plus démoralisés qu'ils n'en étaient partis. Le courrier, s'il soutenait leurs espoirs, entretenait aussi leurs rancoeurs et leurs angoisses.

Lorsque, au moment de l'offensive Nivelle, les autorités militaires suspendirent permissions et courrier, afin de garder le secret le plus absolu sur les opérations, le mécontentement ne fit que s'exaspérer. D'autant plus, que l'évacuation des blessés, par ambulances et par trains, rendit cette mesure en partie inutile.

De toute façon, l'injustice et l'arbitraire apparent avec lesquels étaient distribuées ces permissions (certains bataillons n'en avaient pas reçu depuis six mois) suscitaient au sein des troupes de perpétuelles critiques.

On ne doit pas non plus sous-estimer l'agitation pacifiste qui, par tracts, par brochures, par journaux distribués clandestinement, tentait d'utiliser le mécontentement des combattants pour hâter la conclusion de la paix. La récente révolution russe, l'insurrection antimilitariste des armées du tsar pouvaient servir de grand exemple à tous ceux qui trouvaient que la guerre avait trop duré.

Le refus d'attaquer

Au cours de l'été de 1916, le moral de l'armée avait fléchi sous le poids des déceptions nées de la durée de la guerre et des résultats insuffisants des offensives lancées par le général Joffre. Pour donner à la guerre une impulsion nouvelle, il parut expédient de changer de méthode et de chef : le 17 décembre 1916, le général Nivelle prenait le commandement en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est. Il entreprit aussitôt la préparation d'une offensive à visées décisives. « Nous romprons le front allemand quand nous voudrons... Cela fait, le terrain sera libre pour aller où l'on voudra, à la côte belge comme à la capitale, sur la Meuse et sur le Rhin. Il y aura alors une splendide moisson de gloire pour les armées britanniques et françaises », écrivait-il dans une note rédigée en vue de la conférence interalliée de Londres du 15 janvier 1917. Et, dans sa directive générale du 4 avril, Nivelle fixait le but à atteindre : la « destruction de la masse principale des forces ennemies sur le front occidental ».

Lancée le 16 avril, la grande offensive ne remporta que des succès locaux et elle ne parvint nulle part à réaliser la percée du front allemand. Le découragement fut d'autant plus grand que Nivelle avait mobilisé tout le capital de confiance encore disponible. Comment, après cet échec, croire encore que le front allemand pourrait être enfoncé ?

« Le plateau de Craonne n'est pas prenable, on s'obstine à l'attaquer », dira un des mutins. Pourquoi, dès lors, reprendre au mois de mai des attaques vouées comme les précédentes à l'insuccès ? Le désespoir d'être sacrifiés à des méthodes tactiques insuffisantes, de prodiguer en vain leur héroïsme et leur vie, a conduit soudain les combattants à des refus collectifs d'obéissance au moment de remonter en ligne pour attaquer. C'est en cela que la crise des mutineries de 1917 est originale : il ne s'est jamais agi, pour les mutins, d'ouvrir le front aux Allemands. « Quand on les voit attaquer, c'est plus fort que nous, on tire dedans », expliquera un soldat mutiné. De fait, en ligne, les troupes pas un instant n'ont cessé le combat. Les soldats n'ont pas refusé de se battre, mais d'attaquer suivant des procédés qui n'aboutissaient pas.

Lancée le 16 avril, la grande offensive ne remporta que des succès locaux et elle ne parvint nulle part à réaliser la percée du front allemand. Le découragement fut d'autant plus grand que Nivelle avait mobilisé tout le capital de confiance encore disponible. Comment, après cet échec, croire encore que le front allemand pourrait être enfoncé ?

« Le plateau de Craonne n'est pas prenable, on s'obstine à l'attaquer », dira un des mutins. Pourquoi, dès lors, reprendre au mois de mai des attaques vouées comme les précédentes à l'insuccès ? Le désespoir d'être sacrifiés à des méthodes tactiques insuffisantes, de prodiguer en vain leur héroïsme et leur vie, a conduit soudain les combattants à des refus collectifs d'obéissance au moment de remonter en ligne pour attaquer. C'est en cela que la crise des mutineries de 1917 est originale : il ne s'est jamais agi, pour les mutins, d'ouvrir le front aux Allemands. « Quand on les voit attaquer, c'est plus fort que nous, on tire dedans », expliquera un soldat mutiné. De fait, en ligne, les troupes pas un instant n'ont cessé le combat. Les soldats n'ont pas refusé de se battre, mais d'attaquer suivant des procédés qui n'aboutissaient pas.

La crise s'agrave

Au cours de la nuit du 21 au 22 avril, la 1ère division d'infanterie coloniale descend du front. C'est la division préférée de Mangin, celle qu'il lance le plus volontiers à l'assaut parce qu'il sait qu'elle ira jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, au Chemin des Dames, il s'est passé quelque chose. Les hommes reviennent d'un enfer tel qu'ils n'en avaient jamais connu. Dans les camions qui les emmènent vers leurs cantonnements, ils se laissent aller à leur indignation. Ils crient : « Vive la paix ! », traitent leurs officiers de « bouchers ».

Ce ne sont encore que des symptômes alarmants. Le 29, il va y avoir plus grave. Le 2e bataillon du 18e R.I. est sans doute celui qui a le plus souffert dans la folle offensive. Il s'est brisé contre les mitrailleuses allemandes, a vécu un véritable cauchemar dans le no man's land, a perdu 400 hommes sur 600. Les hommes qui reviennent dans leur cantonnement ne sont plus que des épaves.

Au cours des jours suivants, le bataillon est complété avec des hommes venus des dépôts. Mais il n'est pas solide pour autant et il apprend qu'il va être transféré en Alsace, dans le secteur le plus calme du front. Ce sera un repos bien gagné !

Hélas ! Le 29 avril, les hommes du 2e bataillon apprennent qu'ils doivent se préparer pour remonter en ligne dans le secteur même où ils ont tant saigné. D'un coup, c'est la tempête. Les hommes se répandent dans les cantonnements en hurlant : « A bas la guerre ! »

C'est une véritable mutinerie. Les officiers sont pris au dépourvu. Ils savent qu'un tel acte ne peut rester impuni, qu'il leur faut trouver des coupables et les sanctionner sur-le-champ. Mais comment les trouver ? Dans la nuit, les gendarmes mènent leur enquête. Ils finissent par arrêter une douzaine d'hommes. Un peu au hasard.

Réuni dans les heures qui suivent, le Conseil de guerre condamneceux qui lui paraissent les moins coupables à la déportation en Guinée française. Les plus coupables — ils sont cinq — sont condamnés à mort.

Le 12 juin, quatre des condamnés sont conduits au poteau d'exécution. Ce sont les soldats Didier, Garrel, Laplacette et le caporal Moulia. Les trois premiers sont abattus selon les règles. Le tour du caporal Moulia arrive. Entre deux gendarmes, il se dirige vers le sinistre poteau taché par le sang de ses camarades. C'est alors que tombe un obus providentiel. Les deux gendarmes sont tués sur le coup. Commotionné, le caporal Moulia se retrouve à quatre pattes. Il se sauve sans demander son reste. On ne le retrouvera jamais. De sourdes rumeurs laisseront penser, vingt ans plus tard, qu'il a trouvé refuge en Amérique du Sud.

Le vendredi 3 mai, près de Soissons, la 2e division coloniale refuse de repartir à l'attaque contre ce haut lieu du massacre qu'est Laffaux. On entend crier : « Vive la paix ! » Les gendarmes parviendront à rétablir l'ordre mais l'alerte a été chaude.

De tous les points du front, les rapports signalent une redoutable tension des esprits, des lenteurs dans l'obéissance, des cris séditieux, de violents commentaires sur l'offensive manquée et sur les généraux qui l'ont menée.

De ces jours d'angoisse, Pétain a fait lui-même un récit partiellement repris par son historiographe, le général Laure. Chaque courrier lui apporte des cas de rébellion croissant en nombre et en violence.

Le 20 mai, le 128e R.I. se mutine à Prouilly. Il fait partie de la 10c armée du général Duchêne qui devait exploiter la percée et qui a dû être engagée pour réparer les pertes. Lancé à l'assaut contre des positions intactes, le 128e avait été malmené et la plupart de ses hommes avaient dû rester pendant huit jours sous le bombardement, aplatis dans des trous fangeux. Le 16 mai, sans explication, on leur avait fait évacuer cette position à laquelle ils s'étaient accrochés avec une si farouche détermination. Ce qui leur avait donné l'impression d'avoir combattu pour rien. Ramenés en arrière le 16, ils avaient dû coucher sous la pluie, faute de cantonnements convenables. Les hommes avaient commencé à grogner et cette grogne s'était transformée en révolte, au matin du 20, lorsqu'ils avaient reçu l'ordre de remonter en ligne dans la soirée et d'attaquer le lendemain.

Ce jour-là, soudain, des cris de sédition avaient jailli de partout, des insultes pour les généraux incapables, des appels à faire comme les Russes et à constituer des soviets. Mais leur général, le général de Cadoudal, était un homme à poigne. Il n'avait pas hésité à passer, seul, sur le front des mutins et il était parvenu à les persuader de rentrer dans le devoir.

D'autres généraux préfèrent employer des méthodes d'une férocité inouïe, tel le général Duchêne qui, confronté à une mutinerie du 66e R.I., ordonne de choisir des hommes au hasard et de les fusiller pour l'exemple.

« Fusillés pour l'exemple. » L'expression fera son chemin. Mais l'exemple ne sert à rien : plus les punitions sont sévères et plus fort souffle la révolte.

Les 21 et 22 mai, les hommes cantonnés à Ville-en-Tardenois élisent des députés chargés de porter leurs doléances au commandant et chassent à coups de pierres les officiers qui leur prêchent la raison.

Le 26 mai, trois régiments de la 158e D.I. sont entraînés dans la mutinerie. Une fois de plus parce qu'on les renvoie en ligne sans leur donner le temps de souffler.

Le 28 mai — jour d'orage et de chaleur étouffante — une bagarre éclate à la gare de Fère-en-Tardenois entre des soldats révoltés et des gendarmes. Des Sénégalais sont appelés en toute hâte pour aider à juguler la révolte. Ce même 28 mai, près de Soissons, les lu le et 258e R.I. refusent de monter en ligne. Le lendemain, c'est le tour du 109e.

La révolte prend une ampleur formidable. Les 29, 30 et 31 mai, huit divisions sont contaminées et, dans la seule journée du 2 juin, 17 corps sortent du devoir. Ce qui est grave, c'est que les mutins s'organisent de mieux en mieux et qu'ils suivent des chefs décidés à aller jusqu'au bout. Certains groupes s'imposent une discipline sévère. Nombreux sont ceux qui marchent vers les gares pour s'emparer d'un train et partir pour Paris.

Les incidents se produisent pour la plupart en arrière du Chemin des Dames, avec Soissons comme centre focal. Mais des refus d'obéissance et des manifestations d'indiscipline affectent également les troupes des secteurs calmes et même les dépôts de l'intérieur. Comme l'armée russe, l'armée française se contamine à vue d'oeil.

En même temps que leur nombre s'accroissent la gravité et la signification des troubles. Au début, les soldats protestaient contre l'ordre de monter en ligne, criaient qu'on les envoyait à la boucherie, refusaient de s'équiper et de se rassembler, mais finissaient par céder aux objurgations ou aux menaces de leurs officiers. Dans les derniers jours de mai, l'indiscipline devient émeute et, au début de juin, l'émeute devient insurrection.

Le 370e R.I., celui même du colonel Dussange, après être sorti du bois où il s'était retranché, pend trois gendarmes, lapide un médecin-major, s'empare d'un train, s'ébranle vers Paris pour renverser le gouvernement et mettre fin à la guerre. Il est arrêté dans la forêt de Villers-Cotterêts par des arbres jetés sur la voie, encadré par des escadrons de cavaliers armés de mitrailleuses. Plusieurs de ses meneurs seront fusillés.

Le 310e R.I. abandonne son cantonnement, se barricade dans un bois, élit des chefs qui instaurent une discipline de fer et interdisent l'alcool ; encerclé par une division de cavalerie, il ne sort que le quatrième jour, au pas cadencé, hommes rasés, paquetages irréprochables.

Ce ne sont encore que des symptômes alarmants. Le 29, il va y avoir plus grave. Le 2e bataillon du 18e R.I. est sans doute celui qui a le plus souffert dans la folle offensive. Il s'est brisé contre les mitrailleuses allemandes, a vécu un véritable cauchemar dans le no man's land, a perdu 400 hommes sur 600. Les hommes qui reviennent dans leur cantonnement ne sont plus que des épaves.

Au cours des jours suivants, le bataillon est complété avec des hommes venus des dépôts. Mais il n'est pas solide pour autant et il apprend qu'il va être transféré en Alsace, dans le secteur le plus calme du front. Ce sera un repos bien gagné !

Hélas ! Le 29 avril, les hommes du 2e bataillon apprennent qu'ils doivent se préparer pour remonter en ligne dans le secteur même où ils ont tant saigné. D'un coup, c'est la tempête. Les hommes se répandent dans les cantonnements en hurlant : « A bas la guerre ! »

C'est une véritable mutinerie. Les officiers sont pris au dépourvu. Ils savent qu'un tel acte ne peut rester impuni, qu'il leur faut trouver des coupables et les sanctionner sur-le-champ. Mais comment les trouver ? Dans la nuit, les gendarmes mènent leur enquête. Ils finissent par arrêter une douzaine d'hommes. Un peu au hasard.

Réuni dans les heures qui suivent, le Conseil de guerre condamneceux qui lui paraissent les moins coupables à la déportation en Guinée française. Les plus coupables — ils sont cinq — sont condamnés à mort.

Le 12 juin, quatre des condamnés sont conduits au poteau d'exécution. Ce sont les soldats Didier, Garrel, Laplacette et le caporal Moulia. Les trois premiers sont abattus selon les règles. Le tour du caporal Moulia arrive. Entre deux gendarmes, il se dirige vers le sinistre poteau taché par le sang de ses camarades. C'est alors que tombe un obus providentiel. Les deux gendarmes sont tués sur le coup. Commotionné, le caporal Moulia se retrouve à quatre pattes. Il se sauve sans demander son reste. On ne le retrouvera jamais. De sourdes rumeurs laisseront penser, vingt ans plus tard, qu'il a trouvé refuge en Amérique du Sud.

Le vendredi 3 mai, près de Soissons, la 2e division coloniale refuse de repartir à l'attaque contre ce haut lieu du massacre qu'est Laffaux. On entend crier : « Vive la paix ! » Les gendarmes parviendront à rétablir l'ordre mais l'alerte a été chaude.

De tous les points du front, les rapports signalent une redoutable tension des esprits, des lenteurs dans l'obéissance, des cris séditieux, de violents commentaires sur l'offensive manquée et sur les généraux qui l'ont menée.

De ces jours d'angoisse, Pétain a fait lui-même un récit partiellement repris par son historiographe, le général Laure. Chaque courrier lui apporte des cas de rébellion croissant en nombre et en violence.

Le 20 mai, le 128e R.I. se mutine à Prouilly. Il fait partie de la 10c armée du général Duchêne qui devait exploiter la percée et qui a dû être engagée pour réparer les pertes. Lancé à l'assaut contre des positions intactes, le 128e avait été malmené et la plupart de ses hommes avaient dû rester pendant huit jours sous le bombardement, aplatis dans des trous fangeux. Le 16 mai, sans explication, on leur avait fait évacuer cette position à laquelle ils s'étaient accrochés avec une si farouche détermination. Ce qui leur avait donné l'impression d'avoir combattu pour rien. Ramenés en arrière le 16, ils avaient dû coucher sous la pluie, faute de cantonnements convenables. Les hommes avaient commencé à grogner et cette grogne s'était transformée en révolte, au matin du 20, lorsqu'ils avaient reçu l'ordre de remonter en ligne dans la soirée et d'attaquer le lendemain.

Ce jour-là, soudain, des cris de sédition avaient jailli de partout, des insultes pour les généraux incapables, des appels à faire comme les Russes et à constituer des soviets. Mais leur général, le général de Cadoudal, était un homme à poigne. Il n'avait pas hésité à passer, seul, sur le front des mutins et il était parvenu à les persuader de rentrer dans le devoir.

D'autres généraux préfèrent employer des méthodes d'une férocité inouïe, tel le général Duchêne qui, confronté à une mutinerie du 66e R.I., ordonne de choisir des hommes au hasard et de les fusiller pour l'exemple.

« Fusillés pour l'exemple. » L'expression fera son chemin. Mais l'exemple ne sert à rien : plus les punitions sont sévères et plus fort souffle la révolte.

Les 21 et 22 mai, les hommes cantonnés à Ville-en-Tardenois élisent des députés chargés de porter leurs doléances au commandant et chassent à coups de pierres les officiers qui leur prêchent la raison.

Le 26 mai, trois régiments de la 158e D.I. sont entraînés dans la mutinerie. Une fois de plus parce qu'on les renvoie en ligne sans leur donner le temps de souffler.

Le 28 mai — jour d'orage et de chaleur étouffante — une bagarre éclate à la gare de Fère-en-Tardenois entre des soldats révoltés et des gendarmes. Des Sénégalais sont appelés en toute hâte pour aider à juguler la révolte. Ce même 28 mai, près de Soissons, les lu le et 258e R.I. refusent de monter en ligne. Le lendemain, c'est le tour du 109e.

La révolte prend une ampleur formidable. Les 29, 30 et 31 mai, huit divisions sont contaminées et, dans la seule journée du 2 juin, 17 corps sortent du devoir. Ce qui est grave, c'est que les mutins s'organisent de mieux en mieux et qu'ils suivent des chefs décidés à aller jusqu'au bout. Certains groupes s'imposent une discipline sévère. Nombreux sont ceux qui marchent vers les gares pour s'emparer d'un train et partir pour Paris.

Les incidents se produisent pour la plupart en arrière du Chemin des Dames, avec Soissons comme centre focal. Mais des refus d'obéissance et des manifestations d'indiscipline affectent également les troupes des secteurs calmes et même les dépôts de l'intérieur. Comme l'armée russe, l'armée française se contamine à vue d'oeil.

En même temps que leur nombre s'accroissent la gravité et la signification des troubles. Au début, les soldats protestaient contre l'ordre de monter en ligne, criaient qu'on les envoyait à la boucherie, refusaient de s'équiper et de se rassembler, mais finissaient par céder aux objurgations ou aux menaces de leurs officiers. Dans les derniers jours de mai, l'indiscipline devient émeute et, au début de juin, l'émeute devient insurrection.

Le 370e R.I., celui même du colonel Dussange, après être sorti du bois où il s'était retranché, pend trois gendarmes, lapide un médecin-major, s'empare d'un train, s'ébranle vers Paris pour renverser le gouvernement et mettre fin à la guerre. Il est arrêté dans la forêt de Villers-Cotterêts par des arbres jetés sur la voie, encadré par des escadrons de cavaliers armés de mitrailleuses. Plusieurs de ses meneurs seront fusillés.

Le 310e R.I. abandonne son cantonnement, se barricade dans un bois, élit des chefs qui instaurent une discipline de fer et interdisent l'alcool ; encerclé par une division de cavalerie, il ne sort que le quatrième jour, au pas cadencé, hommes rasés, paquetages irréprochables.

Camarades, souvenez-vous de Craonne. Verdun, Somme, où nos frères sont restés. Camarades aux Armées ! Camarades ! Au nom de tous Les camarades qui ont déjà signé pour obtenir la CESSATION DES HOSTILITÉS à la fin de juillet, nous venons vous prier de vous joindre à nous pour obtenir ce résultat et arrêter ce carnage.

A savoir

Tract de 1917 signé par des soldats appartenant à 10 régiments différents