La Garde recule

et c'est la panique !

Bataille de Waterloo

18 juin 1815

L'arrivée inopinée des Prussiens sur le champ de bataille, combinée avec le recul de la Garde, provoque l'affolement dans les rangs français. Épuisés par la pluie et les fatigues de la veille, démoralisés par les charges inutiles contre Hougoumont ou la Haie-Sainte, les soldats se débandent. Et voilà que Wellington lance sur eux sa cavalerie, précipitant la panique.

Le cri "La garde recule !"

le cri : « La garde recule ! » retentit comme le glas de la Grande Armée. Chacun sent que tout est fini. L'infanterie de Reille, les cuirassiers, les escadrons de la garde, qui marchent enfin pour seconder l'attaque de Ney, s'arrêtent paralysés. Les soldats aux prises sur les crêtes, au-dessus de la Haye-Sainte, avec les brigades anglaises voient la garde plier. Ils cèdent aussi le terrain conquis et redescendent au pied du coteau, entraînant dans leur retraite la division Marcognet qui a abordé sur le prolongement de leur droite les positions ennemies.

Le mouvement de recul gagne toute la ligne de bataille, de la gauche à la droite. Panique trop explicable, si l'on songe à l'état d'esprit des soldats, troublés, possédés depuis trois mois par des craintes de trahison. Tout paraît justifier leurs soupçons. Ils ont vu passer à l'ennemi un général, un colonel, des officiers de tout grade. Parmi leurs cartouches, ils en trouvent qui sont bourrées de son en place de poudre. Ils s'étonnent de tant de mouvements décousus, ils sont rebutés par tant d'assauts sans résultat. Enfin ils attendent le corps de Grouchy, dont on leur a annoncé l'approche, et c'est le corps de Zieten qui survient pour les écraser.

La débandade commence, s'accroît. Les Prussiens se ruent à l'assaut, débusquent des fermes les quelques poignées de braves qui tiennent encore malgré la panique et les rejettent dans les ravins.

Les débris des quatre divisions de d'Erlon refluent les uns sur les autres, se heurtent, se bousculent, se rompent mutuellement. A l'est de la grande route, dans le creux du vallon où se croisent les paquets de mitraille anglaise et les boulets prussiens, c'est la plus lamentable confusion.

Le mouvement de recul gagne toute la ligne de bataille, de la gauche à la droite. Panique trop explicable, si l'on songe à l'état d'esprit des soldats, troublés, possédés depuis trois mois par des craintes de trahison. Tout paraît justifier leurs soupçons. Ils ont vu passer à l'ennemi un général, un colonel, des officiers de tout grade. Parmi leurs cartouches, ils en trouvent qui sont bourrées de son en place de poudre. Ils s'étonnent de tant de mouvements décousus, ils sont rebutés par tant d'assauts sans résultat. Enfin ils attendent le corps de Grouchy, dont on leur a annoncé l'approche, et c'est le corps de Zieten qui survient pour les écraser.

La débandade commence, s'accroît. Les Prussiens se ruent à l'assaut, débusquent des fermes les quelques poignées de braves qui tiennent encore malgré la panique et les rejettent dans les ravins.

Les débris des quatre divisions de d'Erlon refluent les uns sur les autres, se heurtent, se bousculent, se rompent mutuellement. A l'est de la grande route, dans le creux du vallon où se croisent les paquets de mitraille anglaise et les boulets prussiens, c'est la plus lamentable confusion.

Pas de quartier ! Pas de quartier !

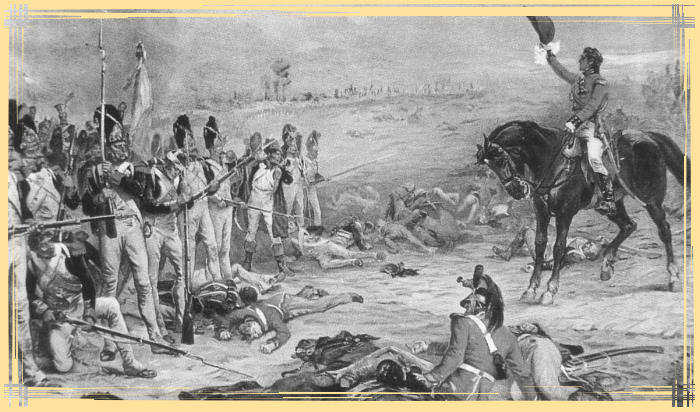

Wellington veut achever cette armée blessée à mort. Il pousse son cheval jusque sur le bord du plateau, devant le front de bataille, se découvre et agite son chapeau en l'air. On comprend Ce signal. Toutes les troupes se mettent instantanément en marche dans l'ordre où elles se trouvent. Sans prendre le temps de se rassembler, les bataillons, les batteries, les escadrons des différentes divisions s'élancent côte à côte, passant sur les morts, écrasant les blessés sous les pieds des chevaux et les roues des canons. De la droite à la gauche, cavaliers, fantassins, artilleurs, quarante mille hommes, dévalent en torrents, au son des tambours, dans les premières ombres du crépuscule.

A cette vue, effrayante même pour des braves, les derniers échelons d'infanterie font demi-tour et remontent précipitamment, avec presque toute la cavalerie, les coteaux à l'ouest de la Belle-Alliance ; les bataillons de tête, plus immédiatement menacés d'être broyés par l'avalanche, se débandent et s'enfuient. On abandonne la Haye-Sainte, on abandonne le verger d'Hougoumont, on abandonne le bois. Les hussards de Vivian et les dragons de Vandeleur, qui font trouée devant les masses anglaises sabrent les fuyards au cri féroce : No quarter ! No quarter !

A cette vue, effrayante même pour des braves, les derniers échelons d'infanterie font demi-tour et remontent précipitamment, avec presque toute la cavalerie, les coteaux à l'ouest de la Belle-Alliance ; les bataillons de tête, plus immédiatement menacés d'être broyés par l'avalanche, se débandent et s'enfuient. On abandonne la Haye-Sainte, on abandonne le verger d'Hougoumont, on abandonne le bois. Les hussards de Vivian et les dragons de Vandeleur, qui font trouée devant les masses anglaises sabrent les fuyards au cri féroce : No quarter ! No quarter !

Le mot de Cambronne ...

Les trois bataillons de la garde repoussent sans peine la cavalerie. Mais leur formation en carrés, qu'ils sont cependant tenus de conserver pour résister à de nouvelles charges, les met dans un état d'infériorité tactique vis-à-vis de l'infanterie anglaise, en ligne sur quatre rangs. Son feu plus étendu et plus dense bat les carrés de front et d'écharpe. A la mousqueterie se mêle la mitraille des batteries qui tirent à soixante mètres. Les masses ennemies foisonnent autour des grenadiers.

L'empereur donne l'ordre de quitter cette position intenable. Lui-même, réfléchissant, trop tard peut-être, que, pour arrêter une déroute, il faut non point rester sur le front rompu des troupes qui lâchent pied, mais se porter en arrière afin de les rallier sur une nouvelle position, gagne au galop, avec quelques chasseurs d'escorte, les hauteurs de la Belle-Alliance.

Les trois bataillons rétrogradèrent pas à pas. Réduits à trop peu d'hommes pour rester en carrés sur trois rangs, ils se formèrent sur deux rangs, en triangles, et, baïonnettes croisées, percèrent lentement à travers la foule des fuyards et des Anglais. A chaque pas, des hommes trébuchaient sur les cadavres ou tombaient sous les balles. Tous les cinquante mètres, il fallait faire halte pour reformer les rangs et repousser une nouvelle charge de cavalerie ou une nouvelle attaque d'infanterie.

Dans cette héroïque retraite, la garde marchait littéralement entourée d'ennemis, comme à l'hallali courant le sanglier parmi la meute. Il y avait contact si étroit que, malgré les bruits multiples du combat, on se trouvait à portée de la voix. Au milieu des coups de feu, des officiers anglais criaient de se rendre à ces vieux soldats. Cambronne était à cheval dans un carré. Le désespoir au coeur, étouffant de colère, exaspéré par les incessantes sommations de l'ennemi, il dit rageusement : « M... ». Peu d'instants après, comme il allait atteindre avec son bataillon les sommets de la Belle-Alliance, une balle en plein visage le renversa sanglant et inanimé.

L'empereur donne l'ordre de quitter cette position intenable. Lui-même, réfléchissant, trop tard peut-être, que, pour arrêter une déroute, il faut non point rester sur le front rompu des troupes qui lâchent pied, mais se porter en arrière afin de les rallier sur une nouvelle position, gagne au galop, avec quelques chasseurs d'escorte, les hauteurs de la Belle-Alliance.

Les trois bataillons rétrogradèrent pas à pas. Réduits à trop peu d'hommes pour rester en carrés sur trois rangs, ils se formèrent sur deux rangs, en triangles, et, baïonnettes croisées, percèrent lentement à travers la foule des fuyards et des Anglais. A chaque pas, des hommes trébuchaient sur les cadavres ou tombaient sous les balles. Tous les cinquante mètres, il fallait faire halte pour reformer les rangs et repousser une nouvelle charge de cavalerie ou une nouvelle attaque d'infanterie.

Dans cette héroïque retraite, la garde marchait littéralement entourée d'ennemis, comme à l'hallali courant le sanglier parmi la meute. Il y avait contact si étroit que, malgré les bruits multiples du combat, on se trouvait à portée de la voix. Au milieu des coups de feu, des officiers anglais criaient de se rendre à ces vieux soldats. Cambronne était à cheval dans un carré. Le désespoir au coeur, étouffant de colère, exaspéré par les incessantes sommations de l'ennemi, il dit rageusement : « M... ». Peu d'instants après, comme il allait atteindre avec son bataillon les sommets de la Belle-Alliance, une balle en plein visage le renversa sanglant et inanimé.

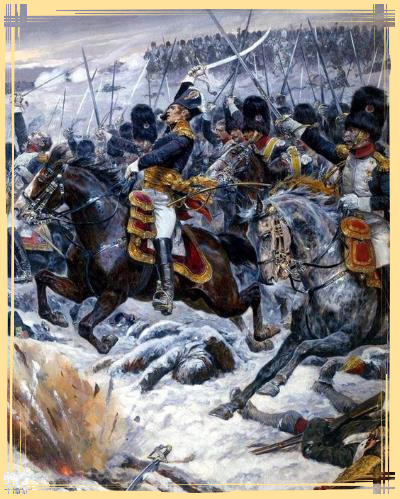

Ney... Venez voir mourir un maréchal de France

Non loin de la route, Ney, à pied, tête nue, méconnaissable, la face noire de poudre, l'uniforme en lambeaux, une épaulette coupée d'un coup de sabre, un tronçon d'épée dans la main, crie avec rage au comte d'Erlon qu'entraîne un remous de la déroute : « Si nous en réchappons, toi et moi nous serons pendus ! » Le maréchal ressemble moins à un homme qu'à une bête furieuse. Ses efforts durant tout ce jour ont excédé l'énergie et les forces humaines.

Jamais en aucune bataille, aucun chef, aucun soldat ne s'est tant prodigué. Ney a surpassé Ney. Il a conduit deux fois à l'attaque l'infanterie de d'Erlon, il a chargé quatre fois sur le plateau avec les cuirassiers, il a mené l'assaut désespéré des grenadiers de la garde: Il court maintenant à la brigade Brue, seule troupe de ligne qui se replie en bon ordre et qui est d'ailleurs réduite à l'effectif de deux bataillons. Il arrête les soldats et les jette encore une fois contre l'ennemi, en leur criant : « Venez voir mourir un maréchal de France ! » La brigade vite rompue et dispersée, Ney se cramponne à ce fatal champ de bataille.

Puisqu'il n'y peut trouver la mort, il veut, du moins, ne le quitter que le dernier. Il entre dans un carré de la garde avec le chef de bataillon Rullière, qui a pris l'aigle du 95e des mains mourantes du lieutenant Puthod.

Jamais en aucune bataille, aucun chef, aucun soldat ne s'est tant prodigué. Ney a surpassé Ney. Il a conduit deux fois à l'attaque l'infanterie de d'Erlon, il a chargé quatre fois sur le plateau avec les cuirassiers, il a mené l'assaut désespéré des grenadiers de la garde: Il court maintenant à la brigade Brue, seule troupe de ligne qui se replie en bon ordre et qui est d'ailleurs réduite à l'effectif de deux bataillons. Il arrête les soldats et les jette encore une fois contre l'ennemi, en leur criant : « Venez voir mourir un maréchal de France ! » La brigade vite rompue et dispersée, Ney se cramponne à ce fatal champ de bataille.

Puisqu'il n'y peut trouver la mort, il veut, du moins, ne le quitter que le dernier. Il entre dans un carré de la garde avec le chef de bataillon Rullière, qui a pris l'aigle du 95e des mains mourantes du lieutenant Puthod.