La fraternination de Noël 1914

- L’essentiel

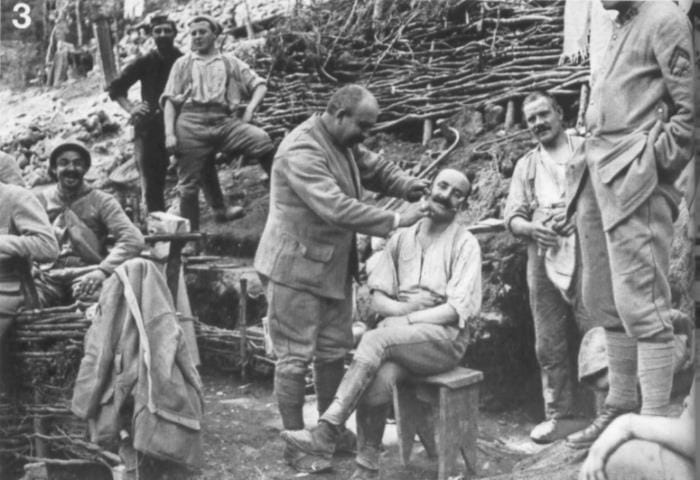

Dans les tranchées, la survie est affaire d’amitié. Avec des camarades, mais aussi, régulièrement, avec l’ennemi.

La trêve et la fraternisation de Noël de 1914

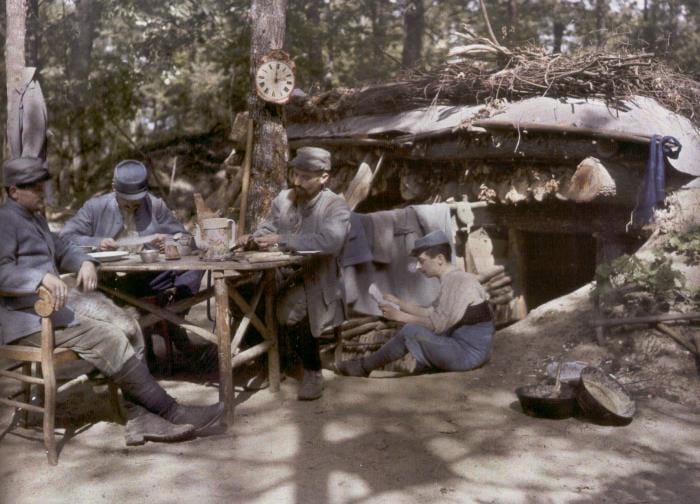

Lorsque vint la Noël de 1914, il se mit à geler à pierre fendre. La boue se durcit, les arbres décapités par les obus furent recouverts de glace et la terrible odeur des cadavres en décomposition dans le no man’s land s’atténua. Le sol craquait sous les pas. La nuit était claire et presque calme. Ce furent les Allemands qui, les premiers, célébrèrent la naissance du Christ, échangeant du schnapps et des cigarettes, mais allumant aussi quelques bougies et des lanternes chinoises qu’ils hissèrent par-dessus les parapets des tranchées. Le long du front, au sud d’Ypres, ces manifestations s’attirèrent immédiatement le feu des Britanniques. Mais celui-ci s’arrêta dès que les tommies se rendirent compte qu’il ne s’agissait nullement d’une attaque. La nuit devint silencieuse. En un endroit, les Allemands se mirent à chanter Stille Nacht, Heilige Nacht.

Le soldat Graham Williams, de la brigade de fusiliers de Londres, se rappelle : « Lorsqu’ils eurent fini leur hymne, nous nous dîmes qu’il fallait leur répondre et entamâmes The First Noël. À la fin, ils se mirent à applaudir puis se lancèrent dans un de leurs chants favoris, O Tannebaum. Et cela continua ainsi. Lorsque nous commençâmes O Come All Ye Faithful, les Allemands reprirent immédiatement le même hymne mais en employant les mots latins Adeste Fideles. Et je me mis à penser qu’il était extraordinaire que les soldats de deux pays en guerre chantent la même chose en des lieux où s’étaient déjà déroulés tant de massacres. »

En un autre lieu, un artilleur du régiment royal d’artillerie se souvient: « Les Allemands se mirent à crier « Venez nous rejoindre, nous désirons vous parler ». Tout le monde se demandait de quelle manière il fallait prendre cette invitation, mais quelqu’un se décida à quitter la tranchée et à marcher en direction des lignes allemandes. Un Allemand vint à sa rencontre et les deux hommes à peu près à mi-chemin de leurs positions respectives, se serrèrent chaleureusement la main. Puis notre compagnon revint vers nous afin de nous inviter à l’imiter. Ce qui fut fait: tout le monde rendit visite aux Allemands. »

Le lendemain, à la suite d’une entente tacite, les soldats des deux camps sortirent de leurs tranchées, se mettant bien à la vue des autres. Aucun coup de feu ne fut tiré. Quelques hommes se rencontrèrent au milieu du no man’s land et tout le monde les imita bientôt. Puis des petits groupes se formèrent et grossirent jusqu’à atteindre des centaines d’individus en certains endroits.

Se serrant la main, les soldats des deux camps s’offrirent de l’alcool et des cigarettes. La trêve de Noël fut sans doute respectée sur les deux tiers du front. En certains lieux, elle dura même une bonne semaine. Le lieutenant Cyril Drummond écrit à ce propos: « Un des fusiliers du régiment de Dublin ayant été atteint par une balle, les Saxons firent immédiatement leurs excuses, avançant qu’ils n’avaient rien à voir dans cette affaire. »

Tout le monde savait que la trêve ne durerait pas. La pluie vint, la terre se ramollit et les armes parlèrent de nouveau. Mais tous les soldats du front devaient se souvenir qu’ils s’étaient comportés, en des temps inhumains, avec une profonde humanité.

La tranchée ennemie est à six mètres au pied d'un arbre coupé. Dans l'après-midi, des Allemands viennent jusqu'à la tranchée occupée par la 4e section de la 18e. Du parapet, ils serrent la main aux Français.

Ils apportent des cigares, un journal allemand, du pain noir. On leur donne du pain blanc en échange. Ce sont des hommes âgés de plus de 40 ans. Ils promettent de ne pas tirer si nous ne tirons pas ou, du moins, comme ils sont astreints à faire feu de temps en temps, ils tireront en l'air.

J'ai mangé un peu de pain K. C'est un pain noir, gluant, compact, ayant un goût aigre très prononcé. Nos voisins disent avoir assez de la guerre. Ils croient à la fin prochaine. En ce sens, Ils ont exactement le même esprit que nous.

Des milliers de cas de fraternisation ont eu lieu

Ce n’est pas là un fait isolé. On peut dire sans exagérer que, tout au long de la guerre et malgré les consignes sévères du haut commandement, des milliers de cas de fraternisation ont eu lieu.

Le soldat Louis Barthas, tonnelier de son état, raconte qu’un de ses camarades avait fait la connaissance d’un capitaine allemand et qu’il allait souvent lui rendre visite dans sa tranchée. Jusqu’au jour où il fut surpris au retour par un lieutenant français et menacé du conseil de guerre. Afin d’y échapper, il se précipita dans la tranchée allemande Pour ne plus revenir.

Certains soldats français qui habitaient dans les régions occupées, trouvèrent le moyen de se lier d’amitié avec des sentinelles allemandes et, grâce à elles, de traverser les lignes pour aller visiter les leurs.

Souvent, source ou mare, la seule eau disponible se trouvait entre les lignes. On organisait alors un roulement et l’on pouvait voir les hommes des deux camps venir à tour de rôle pour chercher de l’eau, se débarbouiller ou laver leur linge. Lorsque les boyaux, gorgés d’eau, se révélaient par trop impraticables, on évitait alors de tirer sur les hommes de relève qui pouvaient ainsi s’avancer à découvert.

On pourrait écrire un livre entier fait de mille et un faits de ce genre, Il prouverait d’une façon éclatante que plus le temps passait et plus la haine, cette haine viscérale des débuts, s’atténuait chez les combattants, conscients d’être victimes d’une guerre qui n’était pas vraiment la leur mais celle des riches, des puissants, des planqués de tout acabit qui, bien à l’abri, continuaient, au nom d’un patriotisme de commande, à faire des affaires profitables.

Allemands et Français, nombreux étaient ceux qui n’auraient pas hésité à faire leur cette phrase du saint-cyrien Marie-Paul Rambault : « Rien ne ressemble plus à un soldat allemand dans sa tranchée qu’un soldat français dans la sienne. Ce sont de pauvres bougres, voilà tout. »

Oui, de pauvres bougres, et dont la vie ne valait pas cher.

Le petit poste allemand est à environ 20 à 25 mètres. Mon sous-off se lève alors, tout debout et frappe dans ses mains; à ce signal le Boche d'en face se lève aussi; ils échangent quelques signes qui m'apparaissent amicaux et l'Allemand fait le geste de nous viser avec son fusil; mon réflexe est immédiat et je me baisse à la grande joie du sergent; le Boche fait un signe négatif qu'il ne tirera pas; il fait les mêmes gestes avec une grenade puis nous fait comprendre que si leur artillerie nous tire dessus, Il fera allonger le tir ! Je n'en reviens pas ! Et j'apprends que c'est ainsi chaque jour depuis que ce régiment ennemi, bavarois, est en face.

Il faudra par contre faire attention s'il est relevé par un autre pendant notre séjour ici. Mais en attendant, il se fait des échanges de tabac ou cigares ainsi que de souvenirs