Vivre sous la dictature

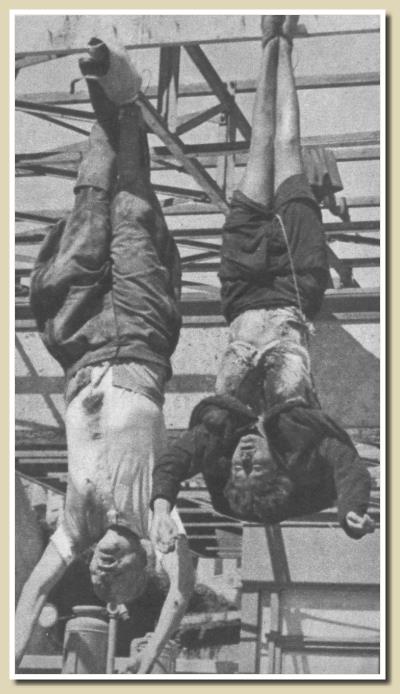

Mussolini

fusillé et pendu

par les pieds

Les dictateurs

du XXe siècle

Après sa libération par Skorzeny, le Duce avait fondé en Italie du Nord, sous la coupe des forces allemandes, "une République

sociale italienne, la Républiquette de

Salo", disait-on. Elle s'effondra à la mi-avril 1945 lorsque les Alliés enfoncèrent la ligne du Pô. Le Duce réunit une dernière fois ses ministres le 16 avril à Milan. Il y passa cinq jours à tergiverser,

parlant d'un réduit de la dernière résistance dans la Valteline, puis, avec quelques fidèles et sa maitresse Clara Petacci, il tenta, sans grande conviction, d'échapper aux Alliés et aux partisans italiens qui venaient de s'insurger.

parlant d'un réduit de la dernière résistance dans la Valteline, puis, avec quelques fidèles et sa maitresse Clara Petacci, il tenta, sans grande conviction, d'échapper aux Alliés et aux partisans italiens qui venaient de s'insurger.

Mussolini blotti au fond du camion

Au matin du 27 avril 1945 arrive Pavolini, désespéré, tout dégoulinant de pluie. Il ne ramène avec lui que douze chemises noires Les autres se sont rendues aux partisans. Tout espoir est perdu. Il ne reste donc plus que la fuite vers la Suisse.

Il pleut toujours. Au volant de son Alfa Romeo, le dictateur suit une colonne allemande qui remonte vers le nord. Sa voiture précède celle de Marcello et Clara Petacci. Mais le pays est truffé de partisans et Pavolini conseille au Duce de monter dans une voiture blindée. Là, au moins, il sera en sécurité.

La route suit les rives du lac de Côme qui n'ont jamais semblé aussi paisibles. Mais, à un certain moment, en un lieu ironiquement nommé Musso, un arbre énorme et des pierres interdisent le passage. Des mitrailleuses crépitent, auxquelles répond le canon de la voiture blindée. C'est l'embuscade ; le convoi est bloqué.

Après de brefs échanges de coups de feu, le chef des partisans, protégé par un drapeau blanc, vient parlementer avec les Allemands. Il consent à les laisser passer s'ils abandonnent les fascistes à leur sort. Marché de dupes, car les résistants italiens, armés de fusils de chasse, ne pourraient résister aux forces allemandes, mais les SS l'ignorent, ou peut-être n'ont-ils plus envie de se battre.

Pendant les tractations, et alors que ses derniers fidèles discutent âprement autour des voitures, Mussolini écoute la radio dans la voiture blindée. Claretta le rejoint ; il s'évertue à lui rendre courage. Là encore, il perd son temps en vaines paroles et scelle inexorablement son destin.

Birzer vient alors lui apprendre l'accord conclu avec les partisans. Le lieutenant conseille au Duce de revêtir une capote allemande et de se cacher dans un véhicule SS. Mussolini entrevoit quelque trahison, mais finit par accepter. Tandis que Clara pleure auprès de lui, il revêt une capote, enfonce un casque sur sa tête et se blottit au fond d'un camion, entre deux bidons d'essence. La colonne démarre, tandis que Clara Petacci réussit follement à monter en marche dans un autre véhicule.

Les camions allemands franchissent librement le barrage, abandonnant à leur destin les dignitaires fascistes.

Il pleut toujours. Au volant de son Alfa Romeo, le dictateur suit une colonne allemande qui remonte vers le nord. Sa voiture précède celle de Marcello et Clara Petacci. Mais le pays est truffé de partisans et Pavolini conseille au Duce de monter dans une voiture blindée. Là, au moins, il sera en sécurité.

La route suit les rives du lac de Côme qui n'ont jamais semblé aussi paisibles. Mais, à un certain moment, en un lieu ironiquement nommé Musso, un arbre énorme et des pierres interdisent le passage. Des mitrailleuses crépitent, auxquelles répond le canon de la voiture blindée. C'est l'embuscade ; le convoi est bloqué.

Après de brefs échanges de coups de feu, le chef des partisans, protégé par un drapeau blanc, vient parlementer avec les Allemands. Il consent à les laisser passer s'ils abandonnent les fascistes à leur sort. Marché de dupes, car les résistants italiens, armés de fusils de chasse, ne pourraient résister aux forces allemandes, mais les SS l'ignorent, ou peut-être n'ont-ils plus envie de se battre.

Pendant les tractations, et alors que ses derniers fidèles discutent âprement autour des voitures, Mussolini écoute la radio dans la voiture blindée. Claretta le rejoint ; il s'évertue à lui rendre courage. Là encore, il perd son temps en vaines paroles et scelle inexorablement son destin.

Birzer vient alors lui apprendre l'accord conclu avec les partisans. Le lieutenant conseille au Duce de revêtir une capote allemande et de se cacher dans un véhicule SS. Mussolini entrevoit quelque trahison, mais finit par accepter. Tandis que Clara pleure auprès de lui, il revêt une capote, enfonce un casque sur sa tête et se blottit au fond d'un camion, entre deux bidons d'essence. La colonne démarre, tandis que Clara Petacci réussit follement à monter en marche dans un autre véhicule.

Les camions allemands franchissent librement le barrage, abandonnant à leur destin les dignitaires fascistes.

Excellence, vous ici !

Le convoi se dirige vers Dongo où, mystérieusement avertis, les partisans attendent de pied ferme Mussolini, désormais seul et sans armes.

Sitôt arrêtés sur la place du village, les camions sont fouillés méthodiquement. Dans l'un d'eux, on découvre un soldat hâve, recroquevillé, les yeux masqués par des lunettes noires. Les Allemands prétendent qu'il est ivre, mais cette ruse ne trompe personne. L'adjoint au commissaire politique de la 52° brigade garibaldienne, Urbano Lazzaro, secoue si bien le suspect que Mussolini , abandonne son jeu. Il lève les bras en l'air, descend du camion. « Excellence, vous ici ! » s'exclame Lazzaro, qui n'a pu éviter de céder aux vieilles habitudes passées. Le visage du Duce est blême, envahi par une barbe mal rasée, « cette absurde moisissure », comme il l'appelait autrefois. Il est visiblement épuisé, mais ne manifeste nulle peur. « Il était mort en esprit, dira Lazzaro. Il n'avait plus rien à faire parmi les hommes. »

Sur la place qu'il traverse lentement, la foule, de plus en plus épaisse, applaudit bruyamment en apprenant quel est ce prisonnier. Il entre dans la mairie, entouré par les résistants. A l'un d'eux qui lui répète : Ne craignez rien, on ne vous fera pas de mal, il répond : « Je sais. Les montagnards de ces régions sont de braves gens. » On le fait asseoir dans le bureau du maire tandis que les villageois, à grand-peine contenus par ses gardes, se bousculent pour l'apercevoir dans son uniforme de la milice fasciste, en train de boire un café.

Tandis que le convoi allemand s'éloigne vers la frontière, les partisans envoient une estafette à Côme afin de demander des instructions au Comité de libération nationale de la région.

En attendant la réponse du C.L.N., on se résout à conduire le prisonnier dans un lieu plus sûr, la caserne de la douane, à Germasino. Mussolini abandonne sa tenue fasciste trop voyante pour une combinaison de mécanicien, puis s'embarque dans une voiture sous la pluie qui tombe toujours à verse. Pendant ce voyage interminable, le chauffeur conduit sans visibilité, le prisonnier frissonne de froid et de fièvre.

Dans le corps de garde de la caserne, on lui permet de se réchauffer auprès d'un poêle et de prendre un repas substantiel. Tandis qu'il cède à sa faim et mange avec plaisir, il fait l'éloge de Staline, le seul vainqueur de la guerre, devant ses gardiens ébahis. Il offre ensuite sa montre en or en souvenir à l'un d'eux, dont la jeunesse l'a touché. Puis il monte se coucher dans une petite cellule. La pluie tombe toujours sur le lac de Côme. Le dictateur épuisé bénéficie d'un repos provisoire.

A deux heures du matin, on le réveille : le C.L.N. a ordonné de le transporter à Blevio, à 7 kilomètres de Côme, où il sera, dit-on, en sécurité. En fait, en sortant de son refuge, le Duce va courir les plus grands risques. Craignant qu'on leur enlève leur prisonnier, ses geôliers enveloppent son crâne d'un pansement ; il remonte le col du manteau gris qu'on lui a prêté et s'enfonce dans la voiture qui l'emporte.

A Dongo, Claretta, restée prisonnière à la mairie, a obtenu de partager son sort. A présent, les deux 1100 roulent dans la nuit noire, trouée parfois par les éclairs de la bataille toute proche. Des barrages de partisans, brandissant des lanternes, les arrêtent parfois ; les gardes prétendent transporter un blessé à l'hôpital.

Des coups de feu provenant de Blevio, ils décident de passer la nuit dans une petite ferme, celle des De Maria, à flanc de montagne, au-dessus d'Azzano. Il faut grimper à pied jusqu'à la ferme, sous la pluie qui ruisselle. Mussolini et Claretta, accrochés l'un à l'autre, titubent sous la couverture trempée qui les abrite. La jeune femme, les bras encombrés d'un manteau de fourrure et de deux gros sacs, se tord les chevilles dans ses chaussures à hauts talons. Enfin il atteignent le refuge. Peu après, les deux prisonniers montent au premier étage, dans une chambre blanchie à la chaux. Ils passeront une nuit tranquille, leur dernière, dans un grand lit de campagne.

Sitôt arrêtés sur la place du village, les camions sont fouillés méthodiquement. Dans l'un d'eux, on découvre un soldat hâve, recroquevillé, les yeux masqués par des lunettes noires. Les Allemands prétendent qu'il est ivre, mais cette ruse ne trompe personne. L'adjoint au commissaire politique de la 52° brigade garibaldienne, Urbano Lazzaro, secoue si bien le suspect que Mussolini , abandonne son jeu. Il lève les bras en l'air, descend du camion. « Excellence, vous ici ! » s'exclame Lazzaro, qui n'a pu éviter de céder aux vieilles habitudes passées. Le visage du Duce est blême, envahi par une barbe mal rasée, « cette absurde moisissure », comme il l'appelait autrefois. Il est visiblement épuisé, mais ne manifeste nulle peur. « Il était mort en esprit, dira Lazzaro. Il n'avait plus rien à faire parmi les hommes. »

Sur la place qu'il traverse lentement, la foule, de plus en plus épaisse, applaudit bruyamment en apprenant quel est ce prisonnier. Il entre dans la mairie, entouré par les résistants. A l'un d'eux qui lui répète : Ne craignez rien, on ne vous fera pas de mal, il répond : « Je sais. Les montagnards de ces régions sont de braves gens. » On le fait asseoir dans le bureau du maire tandis que les villageois, à grand-peine contenus par ses gardes, se bousculent pour l'apercevoir dans son uniforme de la milice fasciste, en train de boire un café.

Tandis que le convoi allemand s'éloigne vers la frontière, les partisans envoient une estafette à Côme afin de demander des instructions au Comité de libération nationale de la région.

En attendant la réponse du C.L.N., on se résout à conduire le prisonnier dans un lieu plus sûr, la caserne de la douane, à Germasino. Mussolini abandonne sa tenue fasciste trop voyante pour une combinaison de mécanicien, puis s'embarque dans une voiture sous la pluie qui tombe toujours à verse. Pendant ce voyage interminable, le chauffeur conduit sans visibilité, le prisonnier frissonne de froid et de fièvre.

Dans le corps de garde de la caserne, on lui permet de se réchauffer auprès d'un poêle et de prendre un repas substantiel. Tandis qu'il cède à sa faim et mange avec plaisir, il fait l'éloge de Staline, le seul vainqueur de la guerre, devant ses gardiens ébahis. Il offre ensuite sa montre en or en souvenir à l'un d'eux, dont la jeunesse l'a touché. Puis il monte se coucher dans une petite cellule. La pluie tombe toujours sur le lac de Côme. Le dictateur épuisé bénéficie d'un repos provisoire.

A deux heures du matin, on le réveille : le C.L.N. a ordonné de le transporter à Blevio, à 7 kilomètres de Côme, où il sera, dit-on, en sécurité. En fait, en sortant de son refuge, le Duce va courir les plus grands risques. Craignant qu'on leur enlève leur prisonnier, ses geôliers enveloppent son crâne d'un pansement ; il remonte le col du manteau gris qu'on lui a prêté et s'enfonce dans la voiture qui l'emporte.

A Dongo, Claretta, restée prisonnière à la mairie, a obtenu de partager son sort. A présent, les deux 1100 roulent dans la nuit noire, trouée parfois par les éclairs de la bataille toute proche. Des barrages de partisans, brandissant des lanternes, les arrêtent parfois ; les gardes prétendent transporter un blessé à l'hôpital.

Des coups de feu provenant de Blevio, ils décident de passer la nuit dans une petite ferme, celle des De Maria, à flanc de montagne, au-dessus d'Azzano. Il faut grimper à pied jusqu'à la ferme, sous la pluie qui ruisselle. Mussolini et Claretta, accrochés l'un à l'autre, titubent sous la couverture trempée qui les abrite. La jeune femme, les bras encombrés d'un manteau de fourrure et de deux gros sacs, se tord les chevilles dans ses chaussures à hauts talons. Enfin il atteignent le refuge. Peu après, les deux prisonniers montent au premier étage, dans une chambre blanchie à la chaux. Ils passeront une nuit tranquille, leur dernière, dans un grand lit de campagne.

Mussolini et Claretta; fusillés et pendus par les pieds

Le dictateur et la jeune femme se blottissent l'un contre l'autre au fond de la voiture, tandis que Valerio, mitraillette à la main, se juche sur le garde-boue. Deux partisans veillent sur les marchepieds. La 1100 fonce sur la route, suivie par la camionnette. Voyage très bref, puisque les deux voitures s'arrêtent deux cent cinquante mètres plus loin, devant le portail opulent de la villa Belmonte, qui s'ouvre entre deux murs de pierre. Mussolini et Clara Petacci descendent. Sans doute ont-ils alors la prescience de leur sort.

Les habitants de la villa, qui contemplaient le lac en écoutant la radio, sont brusquement tirés de leur quiétude par les cris d'une femme :

Vous n'allez pas nous tuer comme ça !

Des coups de feu crépitent tandis que deux jeunes hommes excités font signe aux témoins stupéfaits de rentrer chez eux. Ils n'ont rien pu voir du massacre.

L'exécution, comme on le voit, a été très rapide. Claretta a juste eu le temps de protester, de s'accrocher au cou de celui qu'elle aimait.

Tirez dans la poitrine, a dit fermement Mussolini.

Criblés de balles, les deux corps s'écroulent le long du mur de la villa. Il est quatre heures vingt lorsque leurs bourreaux allument nerveusement une cigarette de réconfort. Les cadavres ont été recouverts du manteau en poil de chameau de la Petacci.

Le soir même ils sont chargés dans la voiture. A Azzano, on les jette dans la camionnette où s'entassent déjà une quinzaine de corps, ceux des ministres fascistes qui viennent d'être fusillés.

On sait comment le macabre cortège gagna Milan et la Piazzale Loreto où les cadavres, pendus par les pieds aux poutrelles d'un garage en construction, subirent les outrages de la foule en délire.

Quatre mois plus tôt, alors qu'il leur promettait une fois de plus la victoire, les Milanais acclamaient encore Mussolini ; ce jour-là, ils préférèrent cracher sur sa dépouille sanglante.

Les habitants de la villa, qui contemplaient le lac en écoutant la radio, sont brusquement tirés de leur quiétude par les cris d'une femme :

Vous n'allez pas nous tuer comme ça !

Des coups de feu crépitent tandis que deux jeunes hommes excités font signe aux témoins stupéfaits de rentrer chez eux. Ils n'ont rien pu voir du massacre.

L'exécution, comme on le voit, a été très rapide. Claretta a juste eu le temps de protester, de s'accrocher au cou de celui qu'elle aimait.

Tirez dans la poitrine, a dit fermement Mussolini.

Criblés de balles, les deux corps s'écroulent le long du mur de la villa. Il est quatre heures vingt lorsque leurs bourreaux allument nerveusement une cigarette de réconfort. Les cadavres ont été recouverts du manteau en poil de chameau de la Petacci.

Le soir même ils sont chargés dans la voiture. A Azzano, on les jette dans la camionnette où s'entassent déjà une quinzaine de corps, ceux des ministres fascistes qui viennent d'être fusillés.

On sait comment le macabre cortège gagna Milan et la Piazzale Loreto où les cadavres, pendus par les pieds aux poutrelles d'un garage en construction, subirent les outrages de la foule en délire.

Quatre mois plus tôt, alors qu'il leur promettait une fois de plus la victoire, les Milanais acclamaient encore Mussolini ; ce jour-là, ils préférèrent cracher sur sa dépouille sanglante.

Un jugement sommaire

Lorsque débute la matinée du 28, l'orage a laissé la place à un soleil éblouissant.

A midi, sur une caisse dans leur chambre, Claretta et Mussolini déjeunent d'une polenta. Mais le Duce n'a pas faim. Il se demande avec angoisse ce que ses gardiens attendent en ce lieu perdu. Il l'apprendra à quatre heures de l'après-midi, lorsqu'un homme, revêtu d'un imperméable marron et armé d'une mitraillette, fera irruption dans la maison si calme des De Maria : le « colonel Valerio » entre en scène.

Depuis que l'on avait appris la capture de Mussolini, c'était à qui mettrait le premier la main sur lui. Les Américains, le gouvernement de Rome et le Comité de libération nationale de Milan luttaient de vitesse pour s'approprier cet important atout.

Au sein du C.L.N. lui-même, modérés et durs s'affrontaient. Les durs, parmi lesquels siégeaient surtout des communistes, venaient de décider de liquider sans jugement tous les fascistes reconnus coupables d'avoir « supprimé la liberté ». Un communiste, ancien des brigades internationales, Walter Audisio, dit Valerio, avait reçu l'ordre d'exécuter le jugement sommaire du « tribunal ». Accompagné de douze partisans armés de mitraillettes, il avait facilement retrouvé les prisonniers pris au piège. Comment ? L'histoire est aujourd'hui encore si embrouillée par des mensonges de toutes sortes qu'il est difficile de démêler l'écheveau de la vérité.

Quoi qu'il en soit, le 28, à quatre heures, Valerio entre dans la chambre des prisonniers et leur crie :

Venez vite, je viens vous chercher.

Sous la menace, Mussolini et Claretta, dans son « trois-quarts » en poil de chameau, dévalent l'escalier, puis la pente raide vers la route. Ils traversent le village où les attendent une 1100 et une camionnette jaune bourrée d'hommes armés.

A midi, sur une caisse dans leur chambre, Claretta et Mussolini déjeunent d'une polenta. Mais le Duce n'a pas faim. Il se demande avec angoisse ce que ses gardiens attendent en ce lieu perdu. Il l'apprendra à quatre heures de l'après-midi, lorsqu'un homme, revêtu d'un imperméable marron et armé d'une mitraillette, fera irruption dans la maison si calme des De Maria : le « colonel Valerio » entre en scène.

Depuis que l'on avait appris la capture de Mussolini, c'était à qui mettrait le premier la main sur lui. Les Américains, le gouvernement de Rome et le Comité de libération nationale de Milan luttaient de vitesse pour s'approprier cet important atout.

Au sein du C.L.N. lui-même, modérés et durs s'affrontaient. Les durs, parmi lesquels siégeaient surtout des communistes, venaient de décider de liquider sans jugement tous les fascistes reconnus coupables d'avoir « supprimé la liberté ». Un communiste, ancien des brigades internationales, Walter Audisio, dit Valerio, avait reçu l'ordre d'exécuter le jugement sommaire du « tribunal ». Accompagné de douze partisans armés de mitraillettes, il avait facilement retrouvé les prisonniers pris au piège. Comment ? L'histoire est aujourd'hui encore si embrouillée par des mensonges de toutes sortes qu'il est difficile de démêler l'écheveau de la vérité.

Quoi qu'il en soit, le 28, à quatre heures, Valerio entre dans la chambre des prisonniers et leur crie :

Venez vite, je viens vous chercher.

Sous la menace, Mussolini et Claretta, dans son « trois-quarts » en poil de chameau, dévalent l'escalier, puis la pente raide vers la route. Ils traversent le village où les attendent une 1100 et une camionnette jaune bourrée d'hommes armés.