La population de Londres

sous les bombes

Londres sous les bombes

On vit apparaître un nouvel état d'esprit de fraternité et de solidarité. Au début de la guerre, le comportement des civils sous les bombes restait l'inconnue. En fait, le courage et la patience des Anglais dépassèrent les espoirs du gouvernement.

Si vous aimez ce site ne bloquez pas l'affichage des publicités... Merci !

Le comportement des Anglais sous le bombardement

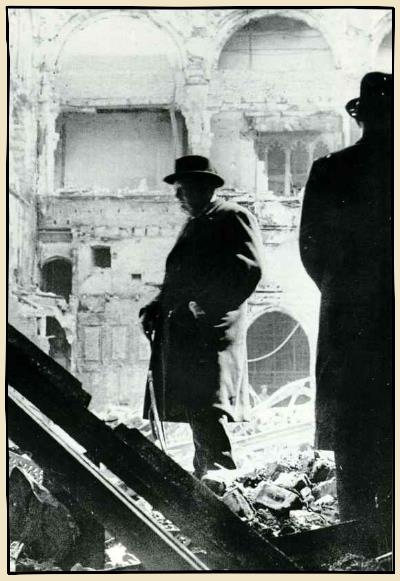

D'après une légende presque aussi répandue que le mythe d'une R.A.F. surclassée en nombre, les Anglais, au cours de la bataille d'Angleterre, auraient été inébranlablement unis dans la détresse et la terreur. Ils tendaient, dit-on, leurs poings vers le -ciel et se montraient fermement résolus à se battre jusqu'au bout. Avec une fierté bien compréhensible, et son flair habituel, Churchill contribua à créer cette image par trop simpliste de ses concitoyens.

Dans l'un de ses morceaux de bravoure, il devait évoquer leur conduite intrépide sous le feu. C'était le temps, écrit-il après la guerre, « où les Anglais, et particulièrement les Londoniens, qui détenaient la place d'honneur, montrèrent le meilleur d'eux-mêmes. A la fois sévères et gais, obstinés et serviables, ils s'adaptèrent avec la confiance d'un peuple vainqueur de naissance à cette étrange et nouvelle forme de vie avec toutes ses terreurs, ses revirements et ses trépidations ».

Le comportement des Anglais sous les bombardements fut en réalité plus complexe, plus humain que le dit Churchill. Si certains firent preuve de témérité, d'autres trahirent leur peur. Comme il est naturel, moral et courage étaient fonction de la tournure que prenaient les opérations aériennes. Alors que le sort des armes penchait en faveur d'un camp donné, les attitudes variaient en raison des divisions dues à l'esprit de classe de certains milieux et au ressentiment qu'ils éprouvaient à l'idée que le fardeau de la guerre n'était pas équitablement réparti. Il y eut un moment où cette amertume faillit déboucher sur une révolte ouverte.

Les cockneys de l'East End, qui formaient traditionnellement le groupe le plus gai de l'Angleterre, manifestaient le plus leur mécontentement. Force leur était d'accepter les bombes nazies, mais ils ne pouvaient tolérer le manque d'humanité de l'Administration. Celle-ci prenait froidement ses dispositions en vue de la grande offensive ennemie: le London County Council stockait ainsi des milliers de cercueils en carton-pâte dans des entrepôts, des bains municipaux et autres lieux; à la périphérie de Londres, on creusait de grandes fosses auprès desquelles on entassait de grosses quantités de chaux vive, pour procéder, le moment venu, aux inhumations massives des innombrables habitants appelés à mourir sous les bombes allemandes.

Les habitants de l'East End se montraient beaucoup plus soucieux de rester en vie que d'être enterrés décemment. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser avec colère que le gouvernement, qui, aujourd'hui, ne lésinait pas pour enterrer les morts, avait omis, dans le passé, d'assurer aux vivants des abris sûrs et efficaces.

Dans l'un de ses morceaux de bravoure, il devait évoquer leur conduite intrépide sous le feu. C'était le temps, écrit-il après la guerre, « où les Anglais, et particulièrement les Londoniens, qui détenaient la place d'honneur, montrèrent le meilleur d'eux-mêmes. A la fois sévères et gais, obstinés et serviables, ils s'adaptèrent avec la confiance d'un peuple vainqueur de naissance à cette étrange et nouvelle forme de vie avec toutes ses terreurs, ses revirements et ses trépidations ».

Le comportement des Anglais sous les bombardements fut en réalité plus complexe, plus humain que le dit Churchill. Si certains firent preuve de témérité, d'autres trahirent leur peur. Comme il est naturel, moral et courage étaient fonction de la tournure que prenaient les opérations aériennes. Alors que le sort des armes penchait en faveur d'un camp donné, les attitudes variaient en raison des divisions dues à l'esprit de classe de certains milieux et au ressentiment qu'ils éprouvaient à l'idée que le fardeau de la guerre n'était pas équitablement réparti. Il y eut un moment où cette amertume faillit déboucher sur une révolte ouverte.

Les cockneys de l'East End, qui formaient traditionnellement le groupe le plus gai de l'Angleterre, manifestaient le plus leur mécontentement. Force leur était d'accepter les bombes nazies, mais ils ne pouvaient tolérer le manque d'humanité de l'Administration. Celle-ci prenait froidement ses dispositions en vue de la grande offensive ennemie: le London County Council stockait ainsi des milliers de cercueils en carton-pâte dans des entrepôts, des bains municipaux et autres lieux; à la périphérie de Londres, on creusait de grandes fosses auprès desquelles on entassait de grosses quantités de chaux vive, pour procéder, le moment venu, aux inhumations massives des innombrables habitants appelés à mourir sous les bombes allemandes.

Les habitants de l'East End se montraient beaucoup plus soucieux de rester en vie que d'être enterrés décemment. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser avec colère que le gouvernement, qui, aujourd'hui, ne lésinait pas pour enterrer les morts, avait omis, dans le passé, d'assurer aux vivants des abris sûrs et efficaces.

Dans les quartiers populaires

Cette déplorable situation tenait à un simple facteur géographique. Les taudis de Stepney, Wapping, Canning Town, West Ham et autres localités de l'East End, jouxtaient les objectifs que visait la Luftwaffe et qu'il lui fallait détruire pour paralyser Londres. Dans l'East End, par exemple, se trouvaient les docks de Londres, où le trafic des navires était plus important que dans n'importe lequel des ports britanniques. Cette partie de la capitale abritait également des usines d'armement, des aciéries, des usines de montage de voitures, de chars et de poids lourds, des kilomètres d'entrepôts regorgeant de vivres et de matériel, des manufactures et des fabriques de textiles.

Bien des installations dataient du début du XIXe siècle. Autour de ces «sombres et sataniques usines», comme les appelait le poète William Blake, de fragiles bâtisses, tout étriquées, logeaient une main-d'oeuvre semi-spécialisée et à demi-exploitée que l'on avait affectée aux machines. Les descendants de cette première génération habitaient toujours ces tristes lieux, et certains travaillaient encore aux mêmes postes que leurs ancêtres, dans des conditions à peine plus tolérables.

Lorsque les bombes se mirent à pleuvoir sur les quais de Wapping et les usines crasseuses de Canning Town, les maisons avoisinantes flambèrent comme des allumettes. De nombreux locataires, pris au piège, périrent carbonisés. On avait construit trop peu d'abris et ceux qui existaient ne résistaient guère au souffle des explosions.

A Silvertown, l'un des quartiers populaires les plus éprouvés des bords de la Tamise, la société industrielle S.W. Silver possédait une manufacture d'articles en caoutchouc, où l'on fabriquait aussi des engrais et du savon. Le bombardement de l'usine donna lieu à une véritable scène de cauchemar: des milliers de gens, désespérément en quête d'un abri, durent, en suffocant, se diriger à tâtons dans les vapeurs nauséabondes, les flammes et les décombres.

Certains trouvèrent refuge dans une école du quartier. Une bombe qui atteignit celle-ci de plein fouet fit 450 morts. Silvertown relevait du conseil municipal de West Ham, composé en majorité de travaillistes et de pacifistes qui avaient refusé de construire un seul abri. Aussi, comme les attaques continuaient, l'évacuation commença spontanément. Des familles entières partirent à la recherche d'un refuge, en emportant leurs effets personnels dans des brouettes ou sur des bicyclettes.

Avec d'autres habitants de l'East End, elles finirent par s'installer dans un tunnel désaffecté, proche de la station de métro de Stratford Broadway. Le surintendant Reginald Smith, chef de la police locale, se rendit en compagnie de l'un de ses agents sur les lieux qu'il qualifia d'immense cloaque.

«J'entendis, rapporte Smith, une profonde rumeur faite de murmures et de plaintes, comme s'il y avait des animaux qui geignaient et gémissaient. Puis, comme nous avancions, je sentis une horrible puanteur. Cette odeur, pire que celle des cadavres, avait quelque chose de chaud et d'épais; elle était si fétide que je me mis à vomir. Environ 50 mètres plus loin, je m'arrêtai. En face de moi, je distinguais des visages éclairés par des bougies et des lanternes. Des yeux me regardaient. Une véritable vision d'enfer!»

Bien des installations dataient du début du XIXe siècle. Autour de ces «sombres et sataniques usines», comme les appelait le poète William Blake, de fragiles bâtisses, tout étriquées, logeaient une main-d'oeuvre semi-spécialisée et à demi-exploitée que l'on avait affectée aux machines. Les descendants de cette première génération habitaient toujours ces tristes lieux, et certains travaillaient encore aux mêmes postes que leurs ancêtres, dans des conditions à peine plus tolérables.

Lorsque les bombes se mirent à pleuvoir sur les quais de Wapping et les usines crasseuses de Canning Town, les maisons avoisinantes flambèrent comme des allumettes. De nombreux locataires, pris au piège, périrent carbonisés. On avait construit trop peu d'abris et ceux qui existaient ne résistaient guère au souffle des explosions.

A Silvertown, l'un des quartiers populaires les plus éprouvés des bords de la Tamise, la société industrielle S.W. Silver possédait une manufacture d'articles en caoutchouc, où l'on fabriquait aussi des engrais et du savon. Le bombardement de l'usine donna lieu à une véritable scène de cauchemar: des milliers de gens, désespérément en quête d'un abri, durent, en suffocant, se diriger à tâtons dans les vapeurs nauséabondes, les flammes et les décombres.

Certains trouvèrent refuge dans une école du quartier. Une bombe qui atteignit celle-ci de plein fouet fit 450 morts. Silvertown relevait du conseil municipal de West Ham, composé en majorité de travaillistes et de pacifistes qui avaient refusé de construire un seul abri. Aussi, comme les attaques continuaient, l'évacuation commença spontanément. Des familles entières partirent à la recherche d'un refuge, en emportant leurs effets personnels dans des brouettes ou sur des bicyclettes.

Avec d'autres habitants de l'East End, elles finirent par s'installer dans un tunnel désaffecté, proche de la station de métro de Stratford Broadway. Le surintendant Reginald Smith, chef de la police locale, se rendit en compagnie de l'un de ses agents sur les lieux qu'il qualifia d'immense cloaque.

«J'entendis, rapporte Smith, une profonde rumeur faite de murmures et de plaintes, comme s'il y avait des animaux qui geignaient et gémissaient. Puis, comme nous avancions, je sentis une horrible puanteur. Cette odeur, pire que celle des cadavres, avait quelque chose de chaud et d'épais; elle était si fétide que je me mis à vomir. Environ 50 mètres plus loin, je m'arrêtai. En face de moi, je distinguais des visages éclairés par des bougies et des lanternes. Des yeux me regardaient. Une véritable vision d'enfer!»

Chaque nuit, les sirènes !

Chaque nuit, les sirènes faisaient entendre leur plainte mais, pour le moment, l'East End supportait seul le choc des bombardements. Dans les quartiers chics (Chelsea, Knightsbridge, Mayfair, Westminster), on pouvait rester dans les rues obscures, regarder le ciel s'illuminer et écouter le fracas des bombes qui tombaient à l'autre extrémité de la capitale. Mais tout cela semblait faire partie d'un autre monde.

Les cockneys n'avaient même pas la compensation de lire dans la presse un compte rendu des épreuves qu'ils enduraient! La censure était rigoureuse: les journaux locaux et les dépêches expédiées par les correspondants étrangers ne faisaient aucune mention des immeubles détruits. Inévitablement des rumeurs prirent naissance, se répandirent et parvinrent aux oreilles des mobilisés. Les Londoniens, dont les unités étaient stationnées dans d'autres régions du pays, commencèrent à s'inquiéter du sort de leur foyer, de leur femme, de leurs enfants, de leurs parents.

« Nous faisions régulièrement la queue quand nous avions quartier libre pour essayer de téléphoner à Londres et ce, pour nous entendre dire qu'il y avait un délai d'attente indéterminé », devait raconter plus tard un soldat qui habitait Bethnal Green. « Nous ne recevions pour ainsi dire aucune lettre, d'où notre mauvais moral! Nous apprîmes qu'il n'y avait plus un seul navire à flot dans le port de Londres, et que plusieurs ponts étaient détruits. Les jours passaient sans nous apporter de nouvelles; il nous en arrivait parfois mais sous la forme d'un télégramme annonçant le décès de la mère de F, celui de la femme de C ou bien la destruction de la maison de H, ou encore la mort de la femme de et de son bébé au cours d'un terrible bombardement. »

Dans ce dernier cas, le chef de corps eut la bienveillance (et le bon sens) d'envoyer un aide de camp et un sergent à Londres pour recueillir des renseignements précis. Dans maintes unités, la nervosité gagna beaucoup d'hommes et le nombre des déserteurs augmenta de façon alarmante.

Les cockneys n'avaient même pas la compensation de lire dans la presse un compte rendu des épreuves qu'ils enduraient! La censure était rigoureuse: les journaux locaux et les dépêches expédiées par les correspondants étrangers ne faisaient aucune mention des immeubles détruits. Inévitablement des rumeurs prirent naissance, se répandirent et parvinrent aux oreilles des mobilisés. Les Londoniens, dont les unités étaient stationnées dans d'autres régions du pays, commencèrent à s'inquiéter du sort de leur foyer, de leur femme, de leurs enfants, de leurs parents.

« Nous faisions régulièrement la queue quand nous avions quartier libre pour essayer de téléphoner à Londres et ce, pour nous entendre dire qu'il y avait un délai d'attente indéterminé », devait raconter plus tard un soldat qui habitait Bethnal Green. « Nous ne recevions pour ainsi dire aucune lettre, d'où notre mauvais moral! Nous apprîmes qu'il n'y avait plus un seul navire à flot dans le port de Londres, et que plusieurs ponts étaient détruits. Les jours passaient sans nous apporter de nouvelles; il nous en arrivait parfois mais sous la forme d'un télégramme annonçant le décès de la mère de F, celui de la femme de C ou bien la destruction de la maison de H, ou encore la mort de la femme de et de son bébé au cours d'un terrible bombardement. »

Dans ce dernier cas, le chef de corps eut la bienveillance (et le bon sens) d'envoyer un aide de camp et un sergent à Londres pour recueillir des renseignements précis. Dans maintes unités, la nervosité gagna beaucoup d'hommes et le nombre des déserteurs augmenta de façon alarmante.

Une bombe sur Buckingham

Par suite d'une erreur de navigation, des bombardiers allemands, se dirigeant comme de coutume sur la zone portuaire, se trompèrent de route et lâchèrent leurs projectiles au-dessus de Chelsea et de la gare Victoria, dans les quartiers résidentiels de Londres. Une bombe tomba sur le palais de Buckingham où résidaient alors le roi George VI, la reine et les deux petites princesses; elle explosa dans la cour et la famille royale échappa de justesse à la mort. Les censeurs se hâtèrent d'interdire la divulgation de l'événement. Quand Churchill eut connaissance de cette décision, il entra dans une colère folle.

« Nigauds, idiots, imbéciles! hurla-t-il. Diffusez la nouvelle immédiatement! Que le petit peuple de Londres sache qu'il n'est pas seul, et que le roi et la reine partagent exactement les mêmes dangers que lui! »

Pour un gouvernement en difficulté avec ses citoyens, le bombardement du palais de Buckingham fut une aubaine. Churchill avait été informé que s'il ne prenait pas de mesures pour améliorer la protection contre les bombardements dans les quartiers populaires, il aurait une émeute sur les bras. Et Londres ne posait pas le seul problème! A Liverpool, où la défense passive s'était complètement effondrée au cours des dernières attaques allemandes, les habitants de la zone portuaire avaient pris d'assaut des magasins d'alimentation et saccagé les bureaux de l'administration. De fait, dans toutes les grandes agglomérations considérées comme des objectifs militaires, la population était coupée en deux. Il y avait eux et nous: d'un côté, les classes moyennes et la haute société, les nantis vivant dans le confort et en marge de la bataille; de l'autre, les affamés, les sans-abri, soumis aux terribles bombardements dans les zones vulnérables.

L'épreuve à laquelle avait été soumise la famille royale rappela avec acuité que le péril n'épargnait personne. Mais le moral de la population ne s'améliora pas du jour au lendemain. Le malaise persista, tandis que l'administration s'efforçait avec sa lenteur habituelle de satisfaire les besoins en abris solides, en centres de ravitaillement, et d'établir des plans d'évacuation. Toutefois, une unité nationale, sans distinction de classe, commençait à prendre forme et devait de plus en plus s'affirmer à mesure que les Allemands intensifiaient leurs attaques.

Edward R. Murrow, chroniqueur de la radio américaine basé à Londres, perçut un peu de ce nouvel état d'esprit en regardant le panorama de la capitale du haut d'un toit, par un après-midi de septembre. Le soir, il fit part de ses observations à ses auditeurs d'outre-Atlantique. « J'ai vu de nombreux drapeaux flotter au sommet de leurs mâts, dit-il. Or, absolument personne n'avait dit aux gens de hisser le drapeau. Ceux-ci avaient tout simplement envie de voir flotter l'Union Jack au-dessus de leurs toits. Et, ajouta-t-il, il n'y avait pas un seul drapeau blanc dans le nombre! »

« Nigauds, idiots, imbéciles! hurla-t-il. Diffusez la nouvelle immédiatement! Que le petit peuple de Londres sache qu'il n'est pas seul, et que le roi et la reine partagent exactement les mêmes dangers que lui! »

Pour un gouvernement en difficulté avec ses citoyens, le bombardement du palais de Buckingham fut une aubaine. Churchill avait été informé que s'il ne prenait pas de mesures pour améliorer la protection contre les bombardements dans les quartiers populaires, il aurait une émeute sur les bras. Et Londres ne posait pas le seul problème! A Liverpool, où la défense passive s'était complètement effondrée au cours des dernières attaques allemandes, les habitants de la zone portuaire avaient pris d'assaut des magasins d'alimentation et saccagé les bureaux de l'administration. De fait, dans toutes les grandes agglomérations considérées comme des objectifs militaires, la population était coupée en deux. Il y avait eux et nous: d'un côté, les classes moyennes et la haute société, les nantis vivant dans le confort et en marge de la bataille; de l'autre, les affamés, les sans-abri, soumis aux terribles bombardements dans les zones vulnérables.

L'épreuve à laquelle avait été soumise la famille royale rappela avec acuité que le péril n'épargnait personne. Mais le moral de la population ne s'améliora pas du jour au lendemain. Le malaise persista, tandis que l'administration s'efforçait avec sa lenteur habituelle de satisfaire les besoins en abris solides, en centres de ravitaillement, et d'établir des plans d'évacuation. Toutefois, une unité nationale, sans distinction de classe, commençait à prendre forme et devait de plus en plus s'affirmer à mesure que les Allemands intensifiaient leurs attaques.

Edward R. Murrow, chroniqueur de la radio américaine basé à Londres, perçut un peu de ce nouvel état d'esprit en regardant le panorama de la capitale du haut d'un toit, par un après-midi de septembre. Le soir, il fit part de ses observations à ses auditeurs d'outre-Atlantique. « J'ai vu de nombreux drapeaux flotter au sommet de leurs mâts, dit-il. Or, absolument personne n'avait dit aux gens de hisser le drapeau. Ceux-ci avaient tout simplement envie de voir flotter l'Union Jack au-dessus de leurs toits. Et, ajouta-t-il, il n'y avait pas un seul drapeau blanc dans le nombre! »