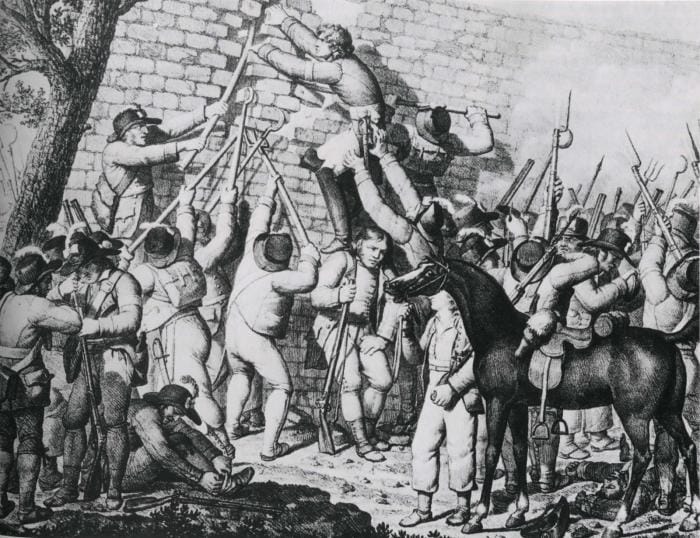

Le paysan vendéen pendant la révolution française

- L’essentiel

Carré, robuste, capable de parcourir à pied de longues distances en quelques heures, le « bocain » est un solitaire. Issu d’un monde du silence, nourrissant une relation étroite avec ses bêtes il évolue dans un habitat dispersé, avec des métairies de petite taille et un bourg toutes les lieues.

Il entretient des relations purement de proximité : la paroisse constituera l’unité de base de la Grande Armée catholique et royale.

Avec le paysan vendéen

Franchissons la porte massive de sa demeure et regardons cet intérieur rustique et dur, mais attachant : La cheminée, au pesant linteau de granit, reste très simple, sans ornements. Elle est le coeur de la maison. On y apprête les repas. La famille réunie s’y chauffe les soirées d’hiver. La salle, en dépit de ses dimensions respectables, parait encombrée. Une longue et lourde table en occupe le milieu, flanquee de barres aux pieds robustes. Il y a, en outre, une male pour pétrir le pain… de grandes et profondes armoires… et des lits enveloppés de rideaux en serge grise ouverte, généralement assez élevés.

Il y avait une hiérarchie très précise des lits, comme des places à table. Dans le lit d’honneur, le plus proche de la cheminée, couchaient les plus âgés de la famille. A la suite, le fils aîné et sa femme, car il était appelé à succéder à l’aïeul dans la conduite de la ferme. Puis les autres enfants. Puis les filles et servantes, toujours en s’éloignant de la cheminée. Les hommes célibataires couchaient dans la pièce voisine. De nombreux berceaux jouxtent les lits, car il n’est pas besoin de dire que la famille est prolifique (il faut des bras pour le travail).

Le vêtement du paysan vendéen est légendaire

Le vêtement est légendaire et mérite que l’on s’y arrête. On s’habille différemment selon que l’on est du Marais ou du Bocage.

Le vêtement est légendaire et mérite que l’on s’y arrête. On s’habille différemment selon que l’on est du Marais ou du Bocage.

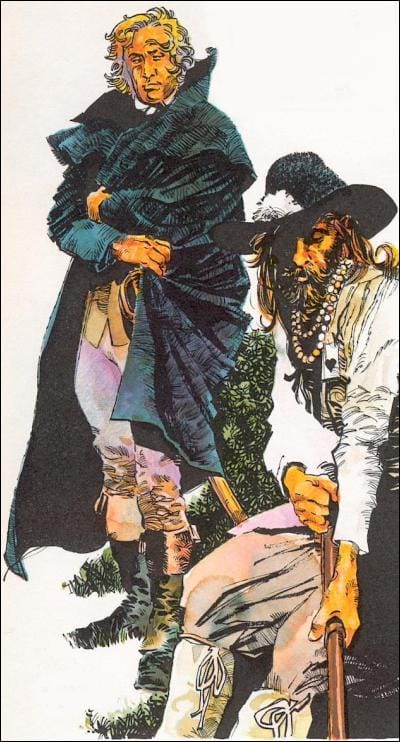

Le Maraîchin (habitant du Marais) porte le petit chapeau rond à large ruban de velours aont les extrémités retombent par-devant. Il est vêtu d’un gilet à double rang de boutons, d’une veste courte aux boutonnières bordées de soies variées ; autour de la taille, une ceinture multicolore. La culotte est serrée sur les hanches et descend en s’élargissant jusqu’aux chevilles : le bas est orné d’un grand pli appelé godis ou godelis. Les pieds sont chaussés de sabots blancs, à brides noires, avec une pointe relevée. On les appelle sabots canvets, car leur forme est à peu près celle d’une cane à laquelle on aurait coupé la tête.

Le chapeau est nommé chapia rabalet. Les jours ordinaires l’homme du Marais porte une blouse de coton très courte, mais si l’on a épargné l’étoffe, on s’est montré généreux pour les boutons qui sont semés à profusion sur les épaules et sur le devant. Les femmes ont une petite coiffe assez coquette et sont toujours en jupons courts.

L'habitant du Bocage

Le vêtement de l’habitant du Bocage, le Bocain, est lourd et sans pittoresque. Il est vêtu de bure grossière, couleur d’ouaille c’est-à-dire du mouton qui a fourni la laine. Le vêtement de travail consiste en une blouse bleue ou blanche en toile très épaisse, avec un pli au milieu formant ceinture.

La coiffe des femmes varie presque à l’infini, depuis la goulinette mortagnaise jusqu’à la folle des Sables d’Olonne, en passant par la grisette de Mouilleron et la coiffe à la claque de la Plaine.

Les Vendéennes, écrira Mme de La Bouère. relevaient leurs cheveux et les attachaient sur la tête au moyen d’un ruban. Elles mettaient aussi une mante appelée capot. Ce manteau à capuchon leur a été fort utile pendant la guerre ; il cachait leur coiffe blanche qui se serait aperçue de loin. Jamais les femmes s’éloignant de chez elles ou allant aux offices ne sortaient sans ce capot.